英単語には、「辞書で調べると同じ意味」のものが複数存在することがあります。

ゲームや映画などで使われることが多い英単語「wither」と「blight」は、どちらも「枯れる」という意味がありますが、二つの単語のニュアンスは異なっています。それぞれの単語について、意味や使われ方などを紹介します。

witherとblightの違い

witherとblightは、どちらも「(特に植物などが)枯れる」という単語です。どちらの単語も「枯れる」という意味合いから転じて「弱らせる」といった意味としても使われます。

ただ、「枯れる」のニュアンスには、大きく以下の根源的なイメージの違いがあります。

| 英単語 | 意味・ニュアンス |

|---|---|

| wither | (盛りを過ぎて) 枯れる |

| blight | (毒や病気で) 枯れる |

witherは「自然に枯れる」イメージで、blightは「外的要因に侵されて枯れる」イメージです。

順番にそれぞれがどのようなイメージなのか、分かりやすく画像を踏まえて確認してみましょう。

witherの意味やイメージ

「枯れる」を意味するwitherの発音を、カタカナで無理やり表記すると「ウィザー」となります。

witherという英単語には、「歳を取ったり、盛りを過ぎて」というニュアンスがあります。

witherは以下のような意味で使われます。

- 枯れる

- 衰える

- しおれる、しぼむ

- 萎える

収穫時期を過ぎたトマト – withered tomato

植物でいうと収穫時期やシーズンが終わってから枯れるというイメージです。以下の画像は、収穫時期を過ぎて枯れてしまったトマトで、wither tomato(又はwithered tomato)と表現されます。

しおれた(萎えた)トマト – withered tomato

witherは、植物が「枯れる」という意味と共に、しおれる、萎えるといったニュアンスや意味を持っています。日本語として「枯れる」というと「茶色く変色して乾燥したイメージ」ですが、witherは、元気がなくなってしおれた植物や果実などにも使われます。

日本語では、一枚目の画像が「枯れたトマト」で二枚目の画像は「しおれたトマト」といった表現をしそうですが、英語ではどちらもwithered tomatoと表現できます。

動詞のwitherを使った例文

英語の文章としては、以下のように使われます。

英文 : A plant will wither and die without water.

和訳 : 植物は、水なしでは枯れて死んでしまうだろう。

上記例文は植物についての文章ですが、witherは植物以外にも使われます。対象物によって「枯れる」ではなく、「衰弱させる」や「弱らせる」といった意味合いになります。

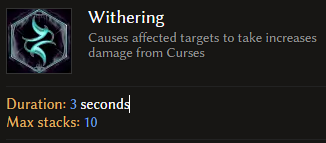

witheringの意味やイメージ

witheringは「枯らす」という意味の単語ですが、それと共に「弱らせる」というイメージから「委縮させる」「怯ませる」というニュアンスとしても使われます。

ゲームなどではWithering Fireのように、攻撃技の修飾子として登場することがあります。意味やニュアンスを知っていれば、名前から、「相手を委縮させる(怯ませる)ために何かを打ち出す」技であると想像できます。主に威嚇目的や制圧射撃用途の技名などに使われることが多いでしょう。

また、本来の「弱らせる」の意味から弱体化、デバフ効果としてWitheringが使われることもあります。以下はLast EpochというARPGに登場するAilment(状態異常)のひとつであるWitheringの説明文です。Last EpochでのWitheringは、受けたターゲットが呪いのダメージを多く受けるようになるデバフとして登場しています。

witheredの意味やイメージ

witherは、本質的には「植物を枯らす」というニュアンスの単語ではありますが、転じて「弱らせる」というニュアンスでも使われます。

witheredには元々の「枯れた」ニュアンスと共に、「しおれた、弱った」といった意味があり、日本でもお馴染みの単語であるweak(ウィーク:弱い)に近い使われ方をします。

witheredは、(毒や病気等の)混ざり物のない自然な弱体化というイメージでよく使われる単語です。

witheredという単語は、ゲームなどのデバフ(弱体化)などで頻繁に登場します。「ただ単純に弱った」というよりも、「植物が枯れてしおれた」というイメージになります。

ゲームや作品にもよりますが、witheredは相手が「弱った」という状態やデバフとして汎用的に使われます。一例ですが、Steamの人気ARPGであるPath of Exileでは、Witheredは特定の種類(Chaos)のダメージを増加するデバフとして登場します。

blightの意味やイメージ

blightの発音を、カタカナで無理やり表記すると「ブライト」となります。

blightという英単語には、「毒や病気といった外的要因によって」枯れるというニュアンスがあります。植物が病気にかかったり、キノコにやられて枯れたといった場合に使われる英単語です。

blightの意味には以下のようなものがあります。

- (動詞) くじく

- (動詞) しおれさせる, 枯れる

- (名詞) くじくもの

- (名詞) 撃滅

blightの根源的なイメージは「植物が病気になる」といったものですが、植物以外にも頻繁に使われます。

病気にかかったトマト – blighted tomato

ちょっと気持ち悪いかもしれませんが、分かりやすく比較するために同じくトマトの画像を紹介します。以下のように病気にやられて枯れた・ダメになった状態をblight/blightedと表現します。

虫等に食われた葉っぱ – blighted leaf

また、果実などだけでなく、植物の葉や全体が病気に侵されている状態もblightと表現します。

以下の画像のように、葉っぱが虫に食われているような状態もblight(or blighted)と表現します。

本来元気に育つはずだったものが、何らかの外的な要因によって枯れている状態のことをblightと表現するため、このblightには「被害を受けた」というイメージがあります。(witherの自然的なイメージとは異なります)

blightを使った例文

英語の文章としては、以下のように使われます。

英文 : The blight caused by the disease destroyed the farmer’s crops.

和訳 : 病気による荒廃は農民の作物を破壊しました。

blightの代表的な和訳は「枯れる・枯らす」ですが、先に紹介した例文では「荒廃」と訳されています。blightは対象によって異なる言葉に訳されることが多い単語でもあります。

対象物によって変化するblightの和訳

blightには色々な日本語訳がありますが、「ダメにする」という共通したニュアンスを持っています。

対象物によって変化するblightの日本語訳を以下に紹介します。

| 対象物 | 日本語訳 |

|---|---|

| 植物 | 枯らす |

| 都市や建物 | 荒廃させる |

| 希望 | くじく |

| 経歴など | 傷つける |

| – | ダメにする |

こうして考えると、英語ではblightだけで表現できるのに、日本語だと色々な表現が必要ということになり、日本語は面倒な反面、より豊かな表現が可能とも言えるのかもしれません。

このイメージがあれば、以下のような英語表現は、日本語訳が思い浮かばなくても意味は分かるようになるでしょう。

英語表現 : blighted hope

和訳例 : 打ち砕かれた希望

イメージ : 外的要因によって「ダメにされた」希望

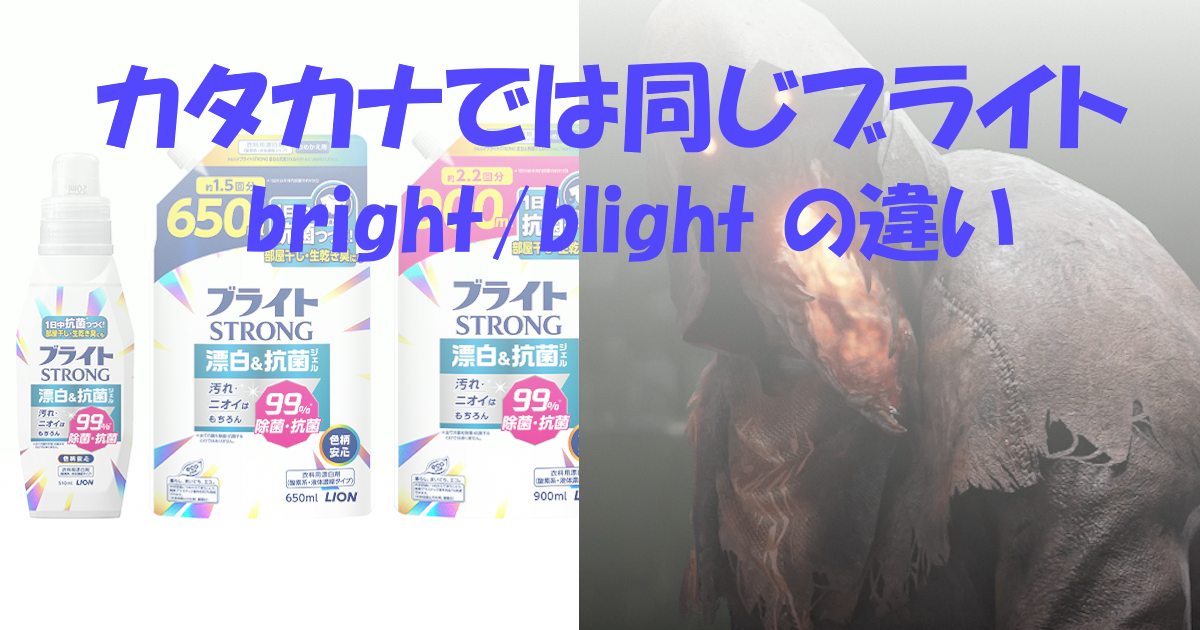

blightとbright – ブライトの違いに気を付けよう

枯らすの意味であるblightは、カタカナ表記すると「ブライト」になりますが、日本の洗濯用洗剤や照明機器などで使われる明るさを意味する「ブライト(bright)」とは単語が異なるため注意が必要です。

以下の記事では、明るいを意味するbrightと枯らす意味のblightについて、比較して紹介しています。

Dead By Daylightという人気のホラーゲームにも「ブライト」が登場しますが、このキャラクターの英名は「The Blight」です。記事内で詳しく紹介していますので、是非気になる方はチェックしてみてください。

blightedの意味やイメージ

blightedは、witheredと同じように「枯れた」から「弱った」といった意味で使われますが、「毒」や「病気」というイメージが加わります。毒のような悪性の何かに「侵されている」というニュアンスが強い言葉です。

ゲームなどでは、毒のような効果があるものをPoisonではなくBlightとしているものがあります。

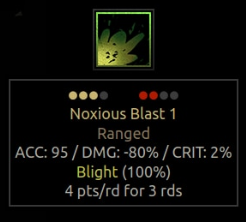

以下の画像は、Darkest Dungeonというゲームに登場する技の説明文の画像です。

同ゲームでのBlightは、出血ダメージと同じような継続ダメージとして登場します。Plague Doctorというキャラクターが使用する技で、毒というよりもPlague(黒死病:ペスト)のような病気をイメージさせます。

類義語に注意しよう

日本語と英語は異なる言語なので、ひとつの英単語がひとつの日本語に結びつくようには出来ていません。それぞれの言語において、各単語の元のイメージを知ることは、言語を理解する上でとても重要な事です。

日本人としては、witherとblightは「似ている言葉」と感じてしまいそうですが、英語話者の人のイメージするものは「全然似ていない」ということです。

出会った単語と同じ意味の単語を知っていたら、その単語のニュアンスの違いについて調べてみましょう。言語の面白い部分と出会えたり、新しい発見があるかもしれません。

以下の記事では、今回の記事と同じように「同じ日本語訳で違うニュアンス」の英単語について紹介しています。興味のある方は是非ご覧ください。