日本人の私たちはトウモロコシと聞くと、お祭りや海の家なんかで見かける「焼きトウモロコシ」や、ラーメンなどのスープに浮かぶ黄色くて甘みのある実が思い浮かびます。

トウモロコシは、とても不思議で興味深い穀物です。

奇妙な形状をしたトウモロコシは進化の過程が分からず、近年まで神のような超常的な事象についても本気で議論されていましたが、現代では世界で最も生産されている穀物となり、人間社会を支えています。今回はそんな謎の主食穀物トウモロコシについてまとめてみます。

トウモロコシの生産と消費

不思議なトウモロコシのお話をする前に、まずはトウモロコシという穀物について基本的な情報を確認しておきましょう。

日本の食卓ではあまりお目にかかることがないトウモロコシですが、実は世界的にみると私たちの世界はトウモロコシに満ち溢れています。

トウモロコシは「世界最大収穫量」の主食穀物

トウモロコシは世界で最も生産・収穫されている主食穀物です。

以下は2024年のWikipediaで、「主食」のページに掲載されていた表で、主食作物10種の生産高順位が示されています。

主食というのは炭水化物を多く含んだ穀物や食材のことで、人間が生きていくために必要となる貴重なエネルギー源です。

日本人の感覚では、米・小麦が上位にあるだろうと想像することはあっても、トウモロコシが世界一位と想像する人は少ないのではないでしょうか。実際には、一位のトウモロコシに続いて小麦、米と続きます。

世界のトウモロコシ – 生産量ランキング

上表では少し古い2010年の情報が掲載されているため、トウモロコシの最大生産国がイスラエルとなっていますが、現在は少し情勢が違っています。

以下の表は、日本の外務省が公開している情報から抜粋したものです。(2021年の状況)

| 順位 | 国 | 生産量 (1,000t) |

|---|---|---|

| 1 | 米国 | 383,943 |

| 2 | 中国 | 272,552 |

| 3 | ブラジル | 88,462 |

| 4 | アルゼンチン | 60,526 |

| 5 | ウクライナ | 42,110 |

引用元 : (キッズ外務省)とうもろこしの生産量の多い国 | 外務省

最大の生産国は米国(アメリカ合衆国)で、日本はアメリカから大量にトウモロコシを輸入しています。(後述 : 日本は世界最大のトウモロコシ輸入国)

また、2022年から事実上戦争状態に突入しているウクライナは、小麦の生産量が多い国(2021年は第6位)であることが知られていますが、世界有数のトウモロコシ生産国でもあります。

主食として食べられるトウモロコシ

日本で食べられているトウモロコシは「スイートコーン」と呼ばれる甘い品種ですが、世界的には甘さの少ない品種が多く生産・消費されています。

特にアフリカや中南米などの地域では、日本の米やヨーロッパのパンの代わりにトウモロコシの粉を使って作られるシマやウガリといった料理が日常的に食べられています。

(from Wikipedia – 2024)

日本に滞在している外国人の方々が、自宅でも故郷と同じ主食を食べられるように、日本でも粉のトウモロコシが販売されたりしているそうです。

近年YouTubeなどの動画配信が盛んになったおかげで、自宅でトウモロコシの粉をどのように調理をするのかを知ることは容易になりました。興味のある方は是非挑戦してみてもいいかもしれません。甘い香りが漂う「柔らかいお餅」のような感じらしいです。

家畜の飼料に欠かせないトウモロコシ

トウモロコシは世界最大の生産量を誇る穀物ではありますが、人間が食用としているのは30%程度で、60%程度は家畜の飼料と使われています。トウモロコシを混ぜた飼料を使い、豚や牛・鶏などを育てて、食肉、卵や牛乳などが生産されています。

トウモロコシを直接食べない日本人でも、肉やタマゴ、乳製品などは「実質トウモロコシで作られている」食材であり、その恩恵にあずかっています。

トウモロコシの影響がない食事と言えば、寿司(米と魚)や蕎麦(蕎麦と小麦)といったものが挙げられ、これらは鎖国していた江戸時代までの日本人の食事でもあります。

トウモロコシ配合飼料の恩恵と社会的な問題

従来の資料に比べてトウモロコシを混ぜた飼料を使うことで、多くの恩恵を得られています。

トウモロコシを飼料に混ぜることで、その高い栄養価から早く太って品質が良くなり、育成速度が早くなることで出荷までの期間が短くなる等の効果が認められています。

牛の飼育などでは、小さいうちは牧草などで育ててから、大きくなって肉を付けさせる段階になると配合飼料を与えるといったことも行われています。

また、配合飼料を国産化しようとする動きもあるようで、トウモロコシではなく米を使った配合飼料などの研究・販売といった試み(飼料用米)も進められています。

家畜で失われるエネルギー

家畜の育成によって消費されるエネルギーは、人間が肉や卵などから得られるエネルギーよりも大きいことに留意しておかなければなりません。

つまり、食料を得るために食料を使っていて、その過程でエネルギーのロスが起こっているという状況です。特にエネルギーロスが大きい牛や豚では10倍程度、小さな鶏の場合でも3倍程度のエネルギーが必要とされます。

以下の図は、1kgの畜産品を得るために必要な穀物の量の概算です。

| 畜産品 (1kg) | 必要な穀物の量 |

|---|---|

| 鶏卵 | 3 |

| 鶏肉 | 4 |

| 豚肉 | 7 |

| 牛肉 | 11 |

畜産業に使用しているトウモロコシを全て人類の食料とした場合、今とは比較にならない程の人口を支えることができるでしょう。しかし、現実では世界で毎年1500万人くらいの人が餓死でなくなっています。

一説によると、イスラム教でのブタの家畜化と食肉の禁止は、中東の厳しい食糧事情を鑑み、人間の食料も食べつくす雑食のブタを禁止にすることで、飢える人の数を減らそうとしたという話もあります。

トウモロコシ燃料 – 工業用途でも使われる穀物

トウモロコシは食用に用いられる他、燃料のエタノールや工業用の接着剤としても利用されています。

ゲームや映画の世界などでは、「バイオ燃料」といった物が登場したりしますが、トウモロコシはまさに現代のバイオ燃料としても活用されていると言えるでしょう。

石油や石炭などの化石燃料は、地球上に長い年月かけて蓄積してできたもので、一朝一夕に製造することができない有限なエネルギーですが、トウモロコシは人類が比較的容易に生産することができるため無限なエネルギーともいえます。

バイオ燃料は化石燃料の代替エネルギーとして、近年非常に注目されています。

トウモロコシの不思議

ここからは、トウモロコシという穀物がどのように不思議かをまとめています。

人類がトウモロコシを発見した経緯や、日本への伝来の歴史と共に、植物としての不思議について紹介します。

トウモロコシの発見 – 文明社会にもたらされた新しい穀物

トウモロコシという穀物が私たち文明社会にもたらされた時期はとても遅く、長い歴史の中では「最近」といえる出来事かもしれません。

トウモロコシが発見されたのは15世紀末(大航海時期)頃で、日本はその頃戦国時代でした。

新大陸(アメリカ)から持ち帰られた新穀物

コロンブスが発見したとされる新大陸(アメリカ大陸)からは、私たち文明社会が知らない文化や動植物など多くのものが発見されました。

トウモロコシは、元々ユーラシア大陸やアフリカ大陸には存在しておらず、発見されたアメリカ大陸から持ち込まれた穀物です。

新大陸から持ち帰られたトウモロコシは、当初奇妙な形状をしていて遠ざけられましたが、当時ヨーロッパで課せられていた「十分の一税」の対象穀物ではなかったこともあり、徐々に栽培する人が増えていきました。

トウモロコシの日本伝来 – 戦後に広まった新穀物

大航海時期にアメリカからヨーロッパに伝来したトウモロコシは、長旅の果てに日本にも伝えられます。

| 時期 | 伝来経路 |

|---|---|

| 江戸時代 | 中国から日本 |

| 明治時代 | アメリカから北海道 |

| 第二次大戦後 | 北海道から本州 |

江戸時代頃に中国から日本に伝えられた未知の穀物であるCornは、中国方面の地名をつけられモロコシやトウモロコシと呼ばれるようになり、米の栽培が難しかった地域などで少しづつ広まりましたが、一般的に知られるほどには至らなかったようです。

その後明治時代になって、アメリカから北海道に改めて伝えられたスイートコーンは、現代と同じように日本人にも受け入れられていきます。お祭りで「焼きトウモロコシ」を食べる習慣ができたのはこの頃からのようです。

本州でもトウモロコシが食されるようになったのは大戦が終わった後からになります。

昔からある食べ物かのように身近なトウモロコシですが、実際には令和時代に生きている後期高齢者よりも前の世代は食べたこともない程に、かなり新しい食べ物です。

自然に自生せず自家受粉もしないトウモロコシ

トウモロコシの有名な性質として、「自生しない」というものがあります。これは、野生の状態では存在しない植物という事です。現在では、品種改良の末に自生する能力を失ったとする説が一般的のようです。

この話には少し面白い逸話があります。新大陸でトウモロコシを栽培している原住民に、「トウモロコシは野生には生えていないけど、あなたたちはこれをどこから手に入れたのか」と問うと、「神が与えてくれた」と回答されたというのです。

トウモロコシは「自家受粉しない」植物としても知られています。「おしべ」と「めしべ」が離れている構造をしているため、トウモロコシは自分自身で種を成すことができないのです。こういった受粉方式を他家受粉といい、子孫を残すことが難しくなる半面「他の遺伝子を取り込むことでより良い種になる可能性がある」という特徴があります。

自生もしない、自家受粉もしないと聞くと、生物として生き残り・繁栄するつもりがあるのか分からない謎の植物に思えてきますが、現在は人間の手によって最も多く生産されている穀物になっています。

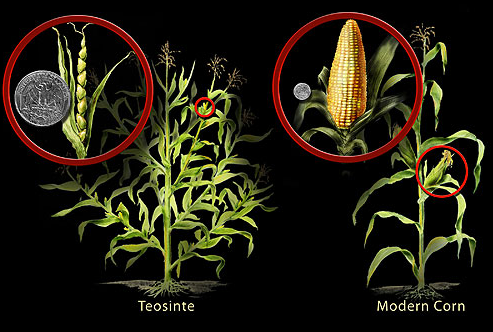

トウモロコシの独特な形状 – 謎の進化の過程

私たちは、トウモロコシの形状が他の穀物とは大きな違いがある事を知っています。ただ、一般の人は植物の事をあまり知らないので、「そんな植物もあるよね」くらいに思い、あまり気にならないかもしれませんが、植物の研究をしている人からすると、この不思議な形状はとても興味深いようです。

そもそもヨーロッパに伝えられた際には、その不気味な形状から気味悪がられていたという話もある程です。他にあまり類のないトウモロコシの形状から、その進化の過程について長い間論争が繰り広げられ続けることになります。あまりに不思議すぎて「神」とか「宇宙」が持ち込んだという説まで出る程でした。

2024年現在では、概ね「テオシント」という植物が進化したものであるという説で落ち着きつつあるようです。

(from Wikipedia 2024)

一般人の私には上記画像のテオシントとトウモロコシのどのあたりが同じなのかよく分かりませんが、興味のある方は是非学術論文などを漁ってみると面白いかもしれません。このテーマについては、研究者の方々が驚くほど多くの論文を発表しています。

日本でのトウモロコシ事情

トウモロコシを最後に食べたのがいつなのかちょっと思い出せませんが、個人的には味噌ラーメンなどに入っているコーンが大好きです。焼きトウモロコシもおいしいですが、ちょっと食べにくいのと、手がべたべたになるのが少し苦手です。

不思議な穀物のトウモロコシですが、私たちの生活や日本にとってはどのような影響を与えているのかも確認しておきましょう。

日本のトウモロコシ「輸入依存度は100%」

日本のトウモロコシは、小麦と同じく輸入に完全に依存しています。輸入元は、なんと70%以上がアメリカからとなっています。

日本でのトウモロコシの使用用途は65%が家畜の飼料用となっていて、私たち人間が直接食べているスイートコーンなどとは比較にならない程の量が、豚や牛などに与えられているということになります。

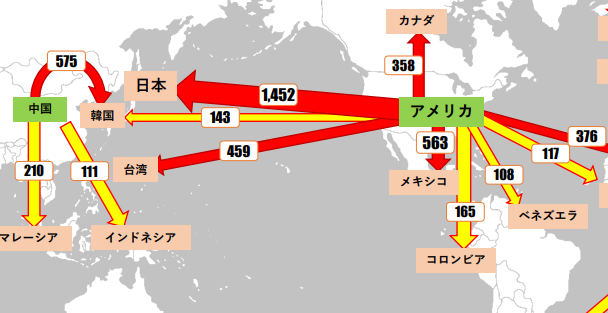

日本は「世界最大」のトウモロコシ輸入国

トウモロコシを輸入している国は世界に多くありますが、その中でも最も輸入している国は日本です。

以下は令和6年に農林水産省がまとめた資料「世界の食料需給の動向」からの抜粋です。

(参考資料) 世界の食料需給の動向 – 農林水産省

この資料は、世界最大のトウモロコシ生産国であるアメリカから、日本が大量のトウモロコシを輸入している状況が、数値を含めてとても分かりやすくまとめてあります。興味のある方は是非ご覧ください。

現代の私たちの食生活の中で肉や卵といった家畜由来の食品は必要不可欠なものとなっていますが、それと共に「日本から海外に向けての食肉等の輸出」が盛んなこともトウモロコシ輸入を後押ししています。

トウモロコシ自給率は0% – 日本での生産

日本に輸入されたトウモロコシの多くは家畜の飼料用に使われているのですが、日本の一部畜産農家は飼料用途としてトウモロコシの生産も営んでいることもあります。

飼料用途で国内生産されたトウモロコシは、それぞれ自家消費されてしまうため、市場には出回ることはなく、統計上の自給率には加味されません。

そのため、日本のトウモロコシの自給率は0%を維持し続けています。

それでも、米の生産量がどんどん低下していき、小麦・トウモロコシが輸入に頼りきりになっている日本の現状を考えると、将来の我が国の食糧自給能力について不安を感じずにはいられません。

食への感謝と関心

自生せず自家受粉もしない不思議な穀物ではありますが、トウモロコシは世界で最も生産されている主食穀物で、現代社会に生きる私たち人間や家畜の重要なエネルギー源になっています。

農家の方々が米や肉を生産してくれているおかげで今日も私たちは生きていけています。もしお店から食料品がなくなったら、私は自分で生きていくための食料を確保することは難しいでしょう。

飽食の時代と言われる現代ではありますが、自分が食べているものがどういった物であるかに関心を持つと、日々の食事も楽しくなり、また食べ物に対する感謝も深くなるように思うのです。