日本では古くから「手土産」という風習があります。はじめて会う人への挨拶の他にも、何かお願い事をする際やお詫びをする際などに、物品を贈ることで相手の好意を引き出し、良好な関係構築や望む交渉結果を得ることに役立てます。この風習自体は、人々が狩猟をしていた頃からあるとされていて、歴史ある文化ともいえるでしょう。

近年では、政治家が手土産として金銭や価値のあるものを贈るという行為が、ニュースなどで報道されるようになりました。今回は、一般的な日本人にとっては考えにくい、政治家の「お金を差し上げる」という慣習についてまとめながら、法令と倫理、そして私たち有権者に必要な事を改めて考えてみます。

2025年3月 石破総理 商品券問題

2025年3月は、石破総理の商品券配布の話題が盛んに取り上げられました。

石破氏が自民党の衆議院議員1期生15人と会食した後、「お土産」として1人あたり10万円分の商品券を配ったことについて、野党だけでなく国民からも不信感を持って注目されました。特に、国民と金銭に関する価値観が大きく乖離しているという指摘が目立ちました。

法令と倫理 – 有権者の「納得」を得られない説明

本件について石破氏は「法令に則っている」という主張で、実際法律に詳しい人たちの間でも、政治資金規正法等の法令に抵触するような行為ではないという指摘もあるようです。

しかし、この説明に国民が納得するかどうかは別の話です。自民党は石破氏の総理就任以来支持率を下げ続けており、とうとう結党以来最低値となる31%程度にまで落ち込んでいます。

また、この石破氏の説明についてのアンケートでは、「納得しないが約90%」という結果も出ているものもあり、有権者の理解を得られているとは言えない状況のようです。

SNSでは石破総理や自民党への批判が噴出

103万円の壁の引き上げやガソリンの暫定税率の廃止など、国民の生活を改善しようとする国民民主党案を実現しなかったこと等により、既に国民から厳しい目を向けられていた自民党に、この問題がどのように影響していくのでしょうか。

上記報道によると、立憲民主党は今のところ内閣不信任案の提出までは考えていないようですが、SNSなどでは連日のように石破総理退陣要求や内閣不信任のような話題がトレンドに上がっており、国民の政治への高い関心と共に、自民党や石破総理への怒りにも似た様な感情を感じる日々が続いています。

慣行と慣習の違い – 類義語

少し余談ですが、本サイトでは政治やニュース以外に、言語等についても多く取り上げているため、上で紹介した動画で使われている言葉「慣行」と、一般的に使われる「慣習」といった言葉について触れておきます。

よく耳にする「慣習」は、その土地や社会での長く続く習わしについていうことが多いですが、「慣行」は企業などの団体の中での習わしなどについて使われる言葉です。

「慣行」は、特に企業や団体の「規約に載っていない」という意味合いが含まれているといえます。「決められていないけれど、繰り返し行われること」を慣行と呼び、ただ単に「繰り返し行われること」を慣習と呼ぶニュアンスがあるでしょう。

日本語には他にも同じような意味で「慣例」といった言葉もあります。こちらは「慣習」に含まれる「社会の中で」といったニュアンスがなく、より一般的な事象に対して使われる言葉です。

今回の商品券を配るという行為は「慣行」ではないかとされていますが、これは慣習でも慣例でも同じ意味となります。ただ、慣行という表現からは、「自民党内で」という限定的なニュアンスを強く感じられます。

「現金を差し上げる」という自民党の慣行

石破総理の商品券を配った事実から歴代総理にも話が飛び火し、この話題は「自民党内での慣行」という組織体質への疑念になっています。

私たちの日常では、「現金を差し上げる」という言動を聞くことは稀ですし、理解に苦しむところではありますが、そういったことが日常的に行われる世界というものは存在するようです。

河井克行(元法務大臣 : 自民党)が語る自民党の慣行

この自民党内の体質について裏付けるような話が赤裸々に語られた、興味深いインタビュー動画を紹介します。

以下の動画はReHacQというネットメディアで公開されている、河井克行氏との対談動画です。(同チャンネルでは河井氏との対談動画が複数公開されており、上記画像の「差し上げる」の件は別の動画からの抜粋です。内容としては以下の件について別角度から話しているだけですが、言葉のインパクトがあまりにも強く印象的だったため引用しています)

河井克行氏は石丸伸二氏が政治の世界に入るキッカケになった事件、通称「河井事件(河井夫妻選挙違反事件)」の中心人物です。以下の動画ではかなり踏み込んだ質問がいくつもされていますが、この自民党の慣習については動画の冒頭(4:26)のあたりで触れられています。

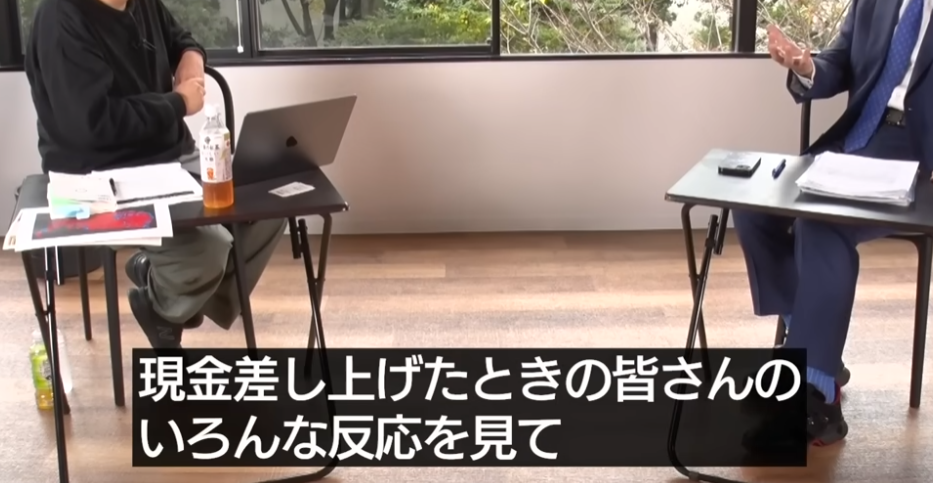

お金を差し上げる慣行 – 発言抜粋

上記対談の動画は見所満載ではありますが、少し長い動画なので、該当する部分を要約して紹介します。正確な内容は是非実際の動画をご確認ください。

高橋氏 : (河井事件について) 当時は慣習と思っていたかもしれないですけど今思えばどうですか?

河井氏 : 銀行振り込みにしておけばよかった。

河井氏 : 政治活動をする中で現金で陣中見舞いや暑中見舞いを貰ってきたこともある

河井氏 : 参議院選挙の直前にお金をもらったこともある

河井氏 : そういう仕組みでやってきた

この話からは、自民党内(または日本の政界)が、お金を渡すことによって人脈を形成したり、信頼関係を築くということが「当たり前」の慣習であったことが伺えます。

重要なのは「選挙に勝つこと」

また、河井氏はさらにその後、当時の人との接し方について以下のようにも語っています。

河井氏 : 本当の人と人との付き合いではなく、選挙を媒介としたお付き合いだった。

この発言からは、日本の政治家(または自民党員)の中には、日本を良くするために活動しているのではなく、次の選挙に当選することを目的(つまり就職活動)として活動している人がいることが分かります。

これは、任期がある政治家としては、ある種当然ともいえるでしょう。数年後には失職する危険性があるので、生きていくためにその対策行動をする必要が生じるのです。しかし、これは民主主義の国家としては本末転倒です。志のある人が選ばれるのではなく、多く対策行動を行った(金銭を配った)人が選ばれてしまう状況は、民主主義としては正しいとは言えないでしょう。

低い投票率が助長する「政治の腐敗」

日本の低い投票率が、この政治の腐敗を招いているとも言えます。

全ての有権者は、基本的には個々の考えで投票するものですが、それにはお金に限らず「自分の利益」も当然含まれます。有権者全員が金銭を受け取ることが出来るのであれば、それは全員が幸福になれるため支持もされるでしょう。

しかし、実際には金銭を受け取れていない人間は「投票行動しない」人たちで、不当な利益構造を結果的に助長してしまっているのです。

政治の世界では、こういった利益構造が形成されやすく、それによって「一部の人間だけが利益を享受する」のが常態化しやすいとも言えます。このあたりの話は、以下の記事のもまとめていますので、興味がある方はそちらもご覧ください。

選挙に勝つことは重要ですが、それは目的を達成するための「手段」であって、最終的な「目的」ではないはずですが、政治全体なのか自民党の体制なのかは分かりませんが、徐々にその目的と手段が入れ替わってしまうのでしょう。

法令と倫理

政治家に限らず、法令を遵守することは当然の事です。

法令に違反しているかどうかを判断するのは司法の仕事です。そういう意味では、今回の石破総理の答弁にあった「法令に則って」といった趣旨の答弁には、有権者に向けては何の意味もないのと同じです。法令に則っているのは当たり前のことだからです。

法令に違反していると認めたら犯罪者なので、質問者もそのような自白には期待していないでしょう。

政治家に求められる倫理観

有権者が知りたいのは法令に関するところではなく、もっと人間的な倫理観のようなものなのではないでしょうか。道徳的な観念が、私たち国民と大きな乖離があるようであれば、国会議員を任しておくわけにはいきません。まして、内閣総理大臣という政治のリーダーなど言語道断の話でしょう。

曖昧な法制度の問題 – 「心持ち」によって決まる有罪・無罪

この法令と心持ちについては、前述した河井氏とReHacQの高橋氏との対談でも少し語られていますが、非常に曖昧な法制度になっていることも問題でしょう。

高橋氏 : 陣中見舞いとして現金を渡していればOKで

高橋氏 : 自分の選挙を応援してくれと言えば買収となる

引用 : 【兵庫県知事選でも問題】公職選挙法の闇!なぜ逮捕?【石丸伸二を生んだ男】 – 36:00

これについては気持ちの話であって、捜査や質疑では明らかにしようがない部分です。この現行の法制度は、現在の立法(つまり国会議員)が自分たちに有利なように制度を作っていると言われても仕方がないでしょう。辻褄が合うように領収書を作成するという謎の制度なども、ビジネスの世界では考えられないことです。

法令への信頼が失墜する危険性

法令に従っていることは法治国家として重要な事ではありますが、その法令も国会議員が作っているものであって、国会議員への信頼がなくなれば、当然法令も信頼がなくなるのが道理です。

法令への信頼が完全に失墜してしまうと、その先国民に残された方法は「法令を無視した政治改革」しかなくなります。

今、石破氏が「法令に則って」と答弁していることに対して、国民の支持率が低下している現状からは、いよいよ法令への信頼も失墜し始めている危険な状態と考えることもできます。健全な法治国家であるならば、国民の倫理観と法令が合致しており、法令通りという説明で国民が納得するはずなのです。

政治への不満が高まる令和時代

「政治とカネ」の問題だけでなく、今の日本は可処分所得の減少と物価高など、国民の日々の生活を苦しめる要因が多くあります。特に米の価格高騰については、生きていく上で最低限必要となる食費がかさむことにもなり、政府の対応への不満も多く聞かれます。外国人のオーバーツーリズムや治安の悪化なども国民にとっては大きな問題ですが、政府はあまり関心があるようにも思えません。

私たち国民の中には、既に命を脅かされているような危機的な状況であると感じている人も多いようで、特に税金を預かる財務省は批判にさらされる日々が続いています。

投票行動が変える未来

国民が直接選ぶことが出来る国会議員については、有権者は次の選挙の投票行動で評価し、意思を示すことが出来ます。

しかし、財務省もそうですが、内閣総理大臣も国民は選ぶこともできません。それどころか、例え非道な行いをしていたとしても、国民は彼らを罷免することもできません。

私たち有権者は次の選挙まで「耐える」ことしかできません。昨年から日本の特に若い世代の間で、SNSなどを通じて政治への高い関心が感じられるようになりましたが、まだまだ日本の投票率は低い水準であることは変わっていません。

諦めるのではなく、自分たちのために政治へ関心を持って、投票行動に繋げていきましょう。