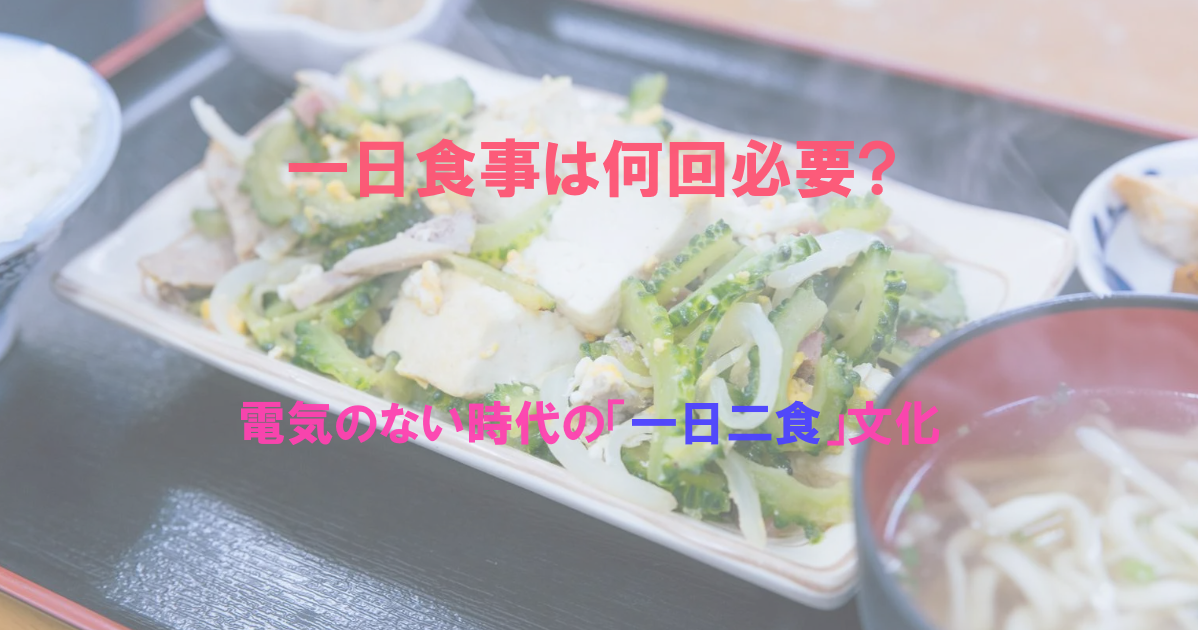

忙しい毎日の生活の中で、一日三食食べるのが大変だと感じている人もいるでしょう。中には朝食を抜いて一日二食という生活をしている人もいるかもしれません。一日二食生活は、健康の事を考えて一日三食を食べている人との間で論争となることもあるようです。

一日三食と一日二食の論争において、日本も「昔は一日二食」だったという話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。今回は、日本が一日三食になった歴史と共に、一日二食だった時代の食習慣について振り返りながら、毎日の食事は何回かが良いのかを考えてみます。

一日三食になった日本

現代の日本では「一日三食」食べるのが当たり前となってはいますが、日本は元々「一日二食」の文化を持った国です。

日本人が一日に三食食べるようになったのは近代に入ってからなので、実は歴史的にはまだ日が浅い習慣です。

江戸時代の「明暦の大火」と復旧 – 昼食文化のはじまり

江戸時代の1657年に、明暦の大火(めいれきのたいか)と呼ばれる大きな火事が江戸(現在の東京)で発生します。この火事によって、江戸の街は壊滅的な(世界三大大火のひとつとされることもある程の)被害を出します。

明暦の大火後の復旧作業に日本中から多くの職人(労働者)が集まり、新しい街づくりが開始されます。この過酷な作業をする労働者達は、普段の食事量「一日二食」では足らず「昼食をとる」ようになり、一日三食が定着していったとされています。

また、同時期に菜種油による行燈(あんどん:照明)も普及し、夜の活動が増えたことも一日三食の定着を後押ししたともいわれています。

「一日三食」の推奨は1935年 – 昭和時代

江戸時代に徐々に始まった一日三食の文化は、明治時代に入って広く定着していきましたが、今の様に「健康のために」という認識ではありませんでした。日本で健康を意識して一日三食を食べるような習慣が確立されたのは昭和時代に入ってからです。

1935年に国立栄養研究所の佐伯矩医学博士が「一日三食」を提唱したことで、日本国民全体が「一日三食」が良い事として認識されることになりました。

近代に入って栄養学が発展してきたことで、糖質・タンパク質・脂質やビタミンなどの栄養を毎回の食事でバランスよく摂取することで、「栄養効率がよくなる」ということが分かってきたのです。

好景気に沸く日本での最新のライフスタイル「一日三食」

明治期以降の日本は、「新しい知識や文化」を受け入れて急成長していました。また、一日三食が提唱された時代は第一次大戦後(- 1918年)で、日本は好景気に沸いていた時代です。

1920年から1930年頃の日本では「モガ : モダンガール」が流行っていた時期でもあります。日本の伝統的な和装ではなく、海外の服装(洋服)や化粧に身を包んだ新しいファッション文化が、若い女性たちの間で広まった時期で、そういった女性たちを表す言葉が作られて広まっていた時代です。

裕福となって消費が活発となっていた時期なので、「一日三食」は最新のライフスタイルとして率先して受け入れられたことでしょう。

電気のない江戸時代の食事事情

一日三食が始まった経緯は江戸時代から始まったことは分かりましたが、日本の食事が一日二食であった事は想像が難しいかもしれません。しかし、現代人の感覚で考えてみても、実は合理的で意外と納得感があるものです。

一日二食の時代は「電気のない時代」です。

日本に最初の発電所が出来たのは明治時代(1887年)で、江戸時代の日本には電気がありませんでした。また、発電所ができてからも「電気は電灯」であり、現代のような家電製品が開発・普及してくるのは、戦後の高度経済成長期に入ってからになります。

炊飯器のない世界 – 「かまど」での米炊き

電気のない状態では、お米を炊くのも大仕事です。炊飯器はないので、米は「かまど」で炊くことになります。ガスや水道がない事も、当時の米を炊く作業を重労働化させていました。

「かまど」で米を炊くには、火をおこすための薪を準備し、水を汲んでくる必要がありました。また、電灯もない時代なので、日が昇っている明るい時間に全てを行う必要がありました。準備が大変な事もあり、「朝食」の際に一日に食べる米を全て一度に炊くのが一般的でした。

一日二食の強力な味方 – 「おひつ」と「お茶漬け」

炊いた米を保温しておくことはできないので、かまどで炊いたご飯は「おひつ」に入れて保管します。朝食は温かいご飯をいっぱい食べて農作業などの仕事に出て、暗くなって帰ってきたら、「おひつ」から米を取り出して食べるのが「一日二食」の食習慣です。

夜のご飯は当然冷たくなっています。レンジも当然ないので、冷たいまま食べるのが一般的でしたが、夜に温かいご飯を食べたい場合は、冷ご飯に熱いお茶を掛けて「お茶漬け」にして食べることもありました。

冷蔵庫のない世界 – 難しい生鮮食品の保存

電気のない時代には、当然冷蔵庫も冷凍庫もありません。生鮮食品を食べることもありましたが、保管は難しく、「冷暗所 : 暗く冷たい場所」に置いておくくらいしかできませんでした。そういう観点からも「保存のきくお米」は重宝し、日本人の食生活の基盤でした。

「おかず」のない食事

現代人の感覚では、常温保管された生鮮食品は不衛生そうで食べたくないと思うかもしれません。幸いな事に、江戸時代頃は現代のような「肉食」の文化は一般的ではありませんでした。

「ごはんを食べる」というように、食事と言えば「米を食べる」ことでした。

現代の食事では、お米とおかずを組み合わせるのが一般的ですが、当時は「お米」が主役で、「おかず」がないことも普通の事でした。一説によると、大人は一日5合くらいの米を食べていたともいわれています。

裕福な家庭などでは、お漬物や汁物などを合わせて食べることもありましたが、基本的には山盛りの米が主役です。肉や野菜といった「おかず」のある食事は、冷蔵庫のある現代だからこそともいえるでしょう。

肉食文化のなかった日本

日本では宗教的にも肉食を忌諱する傾向がありました。殺生を良くない事とする考え方によるものです。この考え方が一般的だった上に、畜産業などもなかったため、そもそも肉が販売されること自体が滅多になく、野営している兵士が鹿を仕留めて食べることがあったくらいと言われています。

肉食文化は、栄養不足で弱かった日本国民の状態を改善させる「富国強兵」政策の一環として、明治時代に入ってから広められました。

日本人の古い常識を打ち壊すことを目的として、明治天皇自らが肉を食べることで「肉食は良い事」と国民に周知したともいわれています。

二食と三食どちらが健康に良いのか

現代では、「朝食を抜く」ことで一日二食としている人もいます。忙しい現代社会の活動で、朝食をとる時間が無かったりするなど、社会的な影響もあると考えられます。この一日二食には否定的な意見もあるようです。

一日三食の科学的根拠 – セカンドミール効果

「朝食を摂った方が良い」という科学的な根拠の1つとしては、「セカンドミール効果」というものが話題になることが多いです。

セカンドミール効果は、朝食を抜くことで昼食・夕食後の血糖値が高くなる症状のことで、体重増加や糖尿病などになりやすくなるといった悪影響があるとされています。

ただ、一日三食は一日二食に比べて摂取カロリーの絶対量が多くなりやすい傾向にあるため、食べ過ぎてしまうと結局体重増加などを引き起こすことになります。

食事回数は「人の活動」次第

同じ車でも、長距離の移動をする場合と近所のスーパーに行くだけでは、必要となるガソリン量は異なります。給油の回数も長距離の場合の方が多くなるでしょう。しかし、車と同じようにエネルギーを使って活動をしている人間には、活動量に応じた食事を摂るという発想があまりなく、多く活動する人も少なく活動する人も、同じように一日三食の食事を摂ることが「良い事」のように考えられがちです。

「一日三食」は絶対の真理ではないですし、「一日二食」は悪い事ではありません。

健康のためには、食事を摂る回数や、食べる料理の種類ではなく、「自分の活動量に応じた食事」を適切に摂ることが大事です。特に技術の発展に伴って、活動量が少なくなりつつある現代においては、一日三食が「食べ過ぎ」になっているケースは少なくありません。

常識に縛られて盲目的になるのではなく、歴史などの広い知識を基に、合理的な選択を出来るようになりたいものです。

関連記事:野菜は食べなくてもいい?

偏食で体調が悪いと感じている方は、実は危険なサインかもしれません。

栄養学が未発達だったころ、確かに人は野菜を今ほど食べてはいませんでした。しかしその頃は、多くの人が栄養不足が原因で病気になったり、命を奪われていたのです。

以下の記事では、人々を苦しめた偏食原因の病気と、その対策に役立つ食材などをまとめていますので、是非食事改善の参考にしてみてください。