日本語には多くの外来語があります。近年では伝わりにくい英単語までカタカナで使うことに対して批判的な声も聞かれることもあります。言語は、相手に伝わらなければ意味がありません。

日本で使われる外来語(カタカナ語)には、日常的なモノから専門的なモノまで様々なものがあります。今回は、「ナトリウム」という物質の名前が、英語以外の外来語である事を紹介しながら、日本の外来語事情についてみていってみます。

ナトリウムって何語?

ナトリウムという言葉は、日常生活ではあまり聞くことはないかもしれません。主に化学の分野で使われることが多い言葉です。

カタカナで「ナトリウム」と聞くと、日本人の多くは英語由来の外来語であると考えてしまいがちですが、ナトリウムは英語由来の単語ではありません。

「ナトリウム」の語源はドイツ語

元素記号のNa(ナトリウム)は、ドイツ語の「Natrium」に由来しているとされています。

ドイツ語に由来する日本の外来語は意外と多くあり、、代表的な物には以下のようなものもあります。

- アルバイト : Arbeit

- エネルギー : Energie

- カプセル : Kapsel

- カルテ : Karte

- メトロノーム : Metronom

- ワクチン : Vakzin

技術系や医療系、芸術系の用語などが多いですが、元々日本になかった概念を、言葉ごと輸入して定着したといった歴史的な背景も感じられます。

ナトリウムは英語で「Sodium」

英語でナトリウムの事はSodiumと呼びます。カタカナ表記すると「ソディウム」または「ソジウム」ということになるでしょう。ラテン語ではsodanumと表現され、英語のsodiumに繋がっているように見えます。

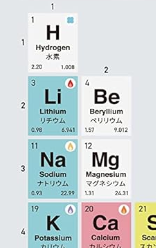

ナトリウムの元素記号はNaで、周期表にはナトリウム(Sodium) : Naと表記されていることもあります。(元素番号 11番)

意外と身近な「ナトリウム」

ナトリウムは金属元素で、化学の世界でしか円がなさそうな物質の様にも感じますが、意外と私たちの生活に近いところにも多く存在しています。

代表的な「ナトリウム」が含まれているものについて紹介します。

お塩は「塩化ナトリウム」

食事に欠かすことのできない調味料であるお塩は、化学分野では塩化ナトリウム(NaCl)と呼ばれています。「食塩」とも呼ばれます。

塩化ナトリウムは、Na(ナトリウム)と塩素(Cl)からなる化合物です。

塩化ナトリウム(NaCl)は、水に溶かすと強酸である塩酸(HCl)と、強塩基の水酸化ナトリウム(NaOH)となることで中和されて中性を示します。

NaCl+H2O → HCl+NaOH

ちなみに水酸化ナトリウムは、英語だとsodium hydroxideとなります。hydroxide(ハイドロキサイド)は日本語の水酸化物に相当する英単語で、ナトリウムのような金属元素と水酸化物イオン(OH–)を含む化合物を指します。

味の素(うま味調味料)に含まれるナトリウム

うま味調味料は、日本では商品名の「味の素」と呼ばれることも多いですが、英語圏では「MSG」と呼ばれます。

うま味調味料を意味する英語「MSG」は、MonoSodium Glutamate(グルタミン酸ナトリウム)の頭文字をとった言葉で、「エムエスジー」とそのまま読みます。

うま味調味料は、「グルタミン酸ナトリウム」という「うま味成分」等から作られています。詳しく知りたい方は、是非以下の記事もご覧ください。

元素記号の命名とラテン語

元素記号 Na : ナトリウムはドイツ語由来でしたが、元素記号の中には英語やドイツ語以外にラテン語に由来する名前のものも多くあります。

ラテン語は、多くのヨーロッパ言語の語源となっていることから、元素記号の命名は他の言語であっても、今のところ偶然「全ての元素記号がラテン語と一致する」という状況になっています。

銀(Ag)や金(Au)はラテン語由来

銀は英語ではSilver、金は英語ではGoldであることは、日本でも一般的に知られています。

一方で、銀の元素記号はAgで、金の元素記号はAuと、英単語とは関係なさそうなものが付けられています。これらは英語ではなく、ラテン語に由来しています。

ラテン語のArgentumとアルゼンチン(Argentina)

銀の元素記号(Ag)の基になっている、ラテン語のArgentumに由来している国名や生物の名前が日本でも知られています。以下の記事にまとめていますので、興味のある方は是非見てみてください。

英語と一致している元素記号

元素記号の多くはラテン語やギリシャ語からつくられていますが、英語はラテン語の影響も受けていることから、偶然英単語と一致している元素記号があります。

英単語と一致している代表的な元素記号には以下のようなものがあります。

| 元素 (元素記号) | 英語 | 元の言語 |

|---|---|---|

| 水素 (H) | Hydrogen | Hydrogenium (ラテン語) |

| 酸素 (O) | Oxygen | oxys – gen (ギリシャ語) |

| 炭素 (C) | Carbon | carbo (ラテン語) |

日本人としては、英単語と一致している元素記号は覚えやすく、化学の勉強をしながら英語も覚えることが出来て助かりますが、他の言語圏の人たちにとってはまた違った印象なのかもしれません。

英語以外も多い「日本の外来語」

日本は歴史的にみると、西洋圏とは距離が遠く、西洋由来の言葉が入ってきた時期は江戸時代以降のものが多いです。

最初の西洋の言葉はキリスト教に関係した「ポルトガル語」で、江戸時代は鎖国の影響もあって、貿易相手国だった「オランダ語」が多く持ち込まれました。実は古い日本の外来語に英語の言葉は多くありません。

ポルトガル語の代表格と言えば、日本のパン(英語でbread)が有名でしょう。以下の記事で詳しく紹介していますので、興味のある方は是非ご覧ください。

アメリカと外交的な交渉が始まったペリー来航以降、徐々に英語の言葉も日本に入ってきます。

身近な言葉の中にも歴史があるものです。語源や由来に興味を持つと、身近なものにある歴史を知ることになり、見え方や感じ方も変化するのではないでしょうか。身近過ぎて「あって当たり前」と思っていたものが、実は日本には元々ないものということはあるものです。面白い雑学も多いので、是非興味を持ってみてください。