社会に出て働くようになると、徐々に資本主義の楽しいところや厳しいところも色々と見えてきます。学校教育や各種報道などの影響もあって、資本主義と社会主義は相容れない関係のように思いがちですが、実はそれぞれの問題点を改善することで双方は歩み寄っています。

資本主義と社会主義とはどういうものかを改めて確認しながら、私たち人間社会が目指すべき社会制度はどのようなものなのかを考えてみます。また、近年話題となっているベーシックインカム制度などについても考えてみます。

資本主義と社会主義

そもそも、資本主義と社会主義というものについて改めて確認しておきましょう。

この2つは経済的な仕組みの定義で、日本では義務教育過程でも学習することになるので、日本人であれば資本主義と社会主義について知らない人は少ないと思います。言葉の定義の正解を見つける事は難しいですが、今回は日本で特に信頼される辞書である広辞苑で確認していってみます。

資本主義とは

広辞苑によると、資本主義とは以下のように定義されています。

生産手段を所有する資本家階級が、自己の労働力以外に売るものをもたない労働者階級から労働力を商品として買い、それを使用して生産した剰余価値を利潤として手に入れる経済体制

分かりやすく言うと、雇う側の「資本家」と雇われる「労働者」によって経済が構成されている体制ともいえるでしょう。

日本人にとっては少し意外かもしれませんが、資本主義という言葉自体には「自由経済の概念」は含まれていません。日本では自由経済が保証されており、その上に資本主義経済の構造があるといえるでしょう。

資本主義の特徴

資本主義の特徴というと、以下の3つが挙げられます。

- 私有財産制

- 利潤追求

- 市場経済

資本主義は、自分がやりたい商売やビジネスを、個人の資本(財産)を使って行うことができます。また、ビジネスの方法や雇用も自由に行うことができます。

市場の需要と供給の中で利益を追求することで、競争社会が形成されます。

資本主義社会の「資本家と労働者」の割合

資本主義社会では、ビジネスをする人を資本家、雇われた人を労働者と呼び、人口の割合としては資本家が10%で労働者が90%程度と言われるほど、ほとんどの人が労働者で構成されるのが一般的でしょう。社会に出たら「就職」するのが当たり前で「起業」しようと考える人が少ないように、社会全体でも労働者が大半で資本家は一握りです。

資本家は大きな利益を得ることが出来ますが、ビジネスに失敗した場合のリスクを抱えることにもなります。労働者はリスクなく収益を得られますが、大きな利益を得ることは難しく、収入も含めて資本家に従うことになります。

資本主義社会の利益配分 – 貧富の差

利益の配分としては、社会全体としてみると資本家が90%で労働者10%程度というのが通説で、人口構成とは逆転していることに驚く人もいるかもしれません。

就職して一生懸命働いている労働者層は社会の10%の利益を90%の人間で取り合って苦しんでいる一方で、資本家層は90%の利益を10%の人で分け合って裕福に暮らしているという構造になります。

このように、資本主義社会では貧富の差が生じやすくなるという大きな問題を抱えています。

そのため、資本主義国家では社会保障制度などで、社会的な弱者を救済するという措置を取ることが多く、日本でも把握するのが困難なほど多くの社会保障制度が制定されています。

社会主義とは

広辞苑によると、社会主義は以下のように定義されています。

土地や生産手段などの財産を共有化し、搾取のない平等で公正な社会をつくろうとする思想や運動

社会主義は、共産主義を目指している途中の状態と言われることもあるように、平等な社会の実現を目指して作られています。人類の歴史の中では比較的新しい思想で、マルクスの資本論を基に、レーニンがソビエト連邦を樹立したことによって国家レベルの経済思想にまで発展したと言えます。

共産主義が目指す「平等な社会」

共産主義は、「資本主義は資本家が労働者から搾取する構造であり、労働者が虐げられている」と定義づけて問題視し、その解決のために平等な社会の実現を目指しました。この考えは多くの人に共感され、今も世界のいくつかの国で共産主義・社会主義の理想を追い求める動きがあります。

社会主義では土地やお金など全てのものが国の管理となるため、大きな土地を持った大富豪のような資本家は存在できず、皆が平等に国の土地やお金で生活することになります。

社会主義で失われる「競争力」

社会主義では人は皆平等で、僻みや妬みといった感情が生まれにくい反面、向上心や野望のような競争力が失われていくことは、歴史が証明しています。

国が計画したものを単純に製造するだけの工場やお店では、新しい商品を生み出す意味も価値もなく、価格競争も顧客の争奪戦もありません。また、頑張っても給料が増えるわけでもないため、人は労働意欲を失って、徐々に手を抜くようになっていきます。働いた人も手を抜いた人も同じだけのお金しかもらえないので、人は「頑張らない方が得」という考えに至ります。

技術の進歩のない世界は不幸なのか

こうして社会全体は停滞し、技術の進歩もなく、生活水準の向上もないまま時だけが過ぎていくことになります。資本主義社会から見ると、この現象はとても不幸であり、失敗した社会に見える事でしょう。

東西ドイツが統一される際に、東ドイツの車(トラバント)が骨董品のような旧式で、多くの人が驚いたという話はとても有名です。

日本のような資本主義社会に身を置いていると、便利になっていく社会の中で生きる事に幸せを感じ、遅れた技術の国をみると憐れみさえ感じてしまうかもしれません。

ただ、技術の進歩や生活水準の向上が、本当に人の幸せのために必要なのかは、一考の余地があるでしょう。世界の幸福度ランキングなどでも、技術や経済に強い国がランキングが高いという訳でもありません。令和の日本では、裕福さよりも幸福さを求める風潮が高まっているようにも感じます。

「競争」と「平等」の両立

資本主義と社会主義は、自由な競争と平等という相容れない思想が基になっており、世界の経済や社会の構造上対立してしまいがちです。特に社会主義国家は、世界全体が平等であるべきという考えから、他の国も社会主義となる事を望んでおり、かつては東西冷戦やそれに関連した代理戦争などという形で対立が表面化していました。

西側と東側の対立

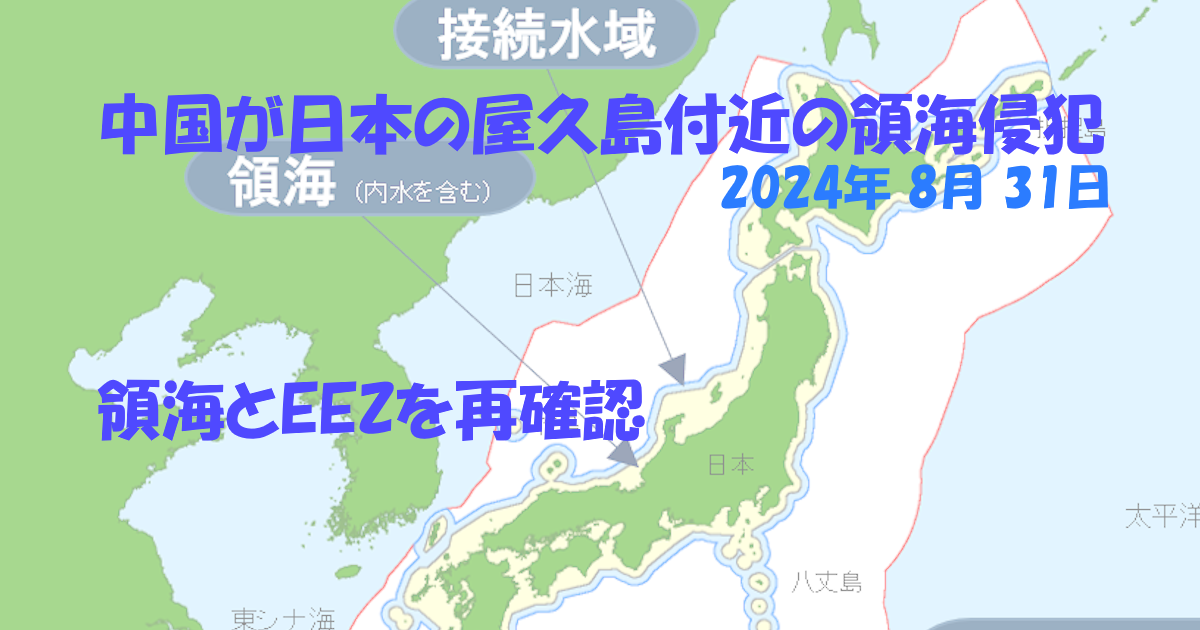

対立が表面化した頃から、資本主義国家を西側、社会主義国家を東側と呼ぶようになり、今でもこの言葉は使われ続けています。特に、西側諸国が作ったNATO(ナトー:北大西洋条約機構)は、2024年現在の世界情勢からしても非常に重要な枠組みとなっています。

特に日本という国は、共産主義の波の最前線に近い場所に位置し、近代史において近隣国が共産化したり、代理戦争が発生したりしています。もちろん、資本主義・共産主義といった思想の違いだけで衝突していたわけではありませんが、特に冷戦当時のアメリカ・ソ連の対立構造においては、共産主義国を増やさせないというアメリカの抑止・妨害行動は顕著です。大きな犠牲を伴ったベトナムでの戦争をもってしても、ベトナムの共産主義化は止められませんでした。

東西の隔たりを緩和した人物

東西の隔たりを緩和することに貢献した人物としては、ソ連のゴルバチョフ書記長(大統領)や中国の鄧小平が挙げられます。

ゴルバチョフの改革によって、結局ソ連は崩壊してしまいましたし、鄧小平の改革によって中国には巨大な貧富の差が生まれていくことになりましたが、いずれも社会主義国家の問題点を改善し、諸外国との関係を改善することで、自国の発展に貢献した人物だと言えるでしょう。そのため、国内外で評価が著しく異なる点で共通しており、とても興味深い人物でもあります。

価値観が異なる国との連携

価値観が異なる国であったとしても、お互いの利益のために協力できる分野や方法を模索することで、お互いが良い方向に進むことは可能だということを証明して見せたという意味で、ゴルバチョフや鄧小平の歴史的な功績はとても大きなものでしょう。

逆に、価値観を同じくする相手とだけ仲良くする方針は、溝を深めて関係性を悪化することにもつながります。本件については別途まとめた記事がありますので、興味のある方はそちらもご覧ください。

資本主義社会の社会保障制度 – 進む社会主義化

資本主義の大きな問題点である「貧富の格差」に対して、日本を含めて世界各国が行っている対策が、社会保障制度と言われる弱者の救済措置です。社会保障制度とは、高齢者や障害者など社会的な弱者に対して、税金等その他を充当し、最低限の生活を保障するというものです。

社会保障制度は、資本主義社会における社会主義的な制度といえます。

全ての人が平等に最低限度の生活を営む権利を有するという社会主義的な考え方は、日本国憲法にも含まれています。令和の日本では、この日本国憲法の「生存権」は、国民民主党と共に注目を集めました。

日本を含めた資本主義社会は社会保障制度を充実していくことで、自由な資本主義の中に社会主義の平等性を取り入れようとしています。

失敗で「人生に行き詰る」競争社会

資本主義社会に生まれ育っていると、「仕事や人間関係に失敗すると生きていけない」という極端な考え方になってしまいがちですが、世界的にみると、そのような発想になるのは日本人など儒教に染まった一部の人間だけということに気づきます。

もちろん裕福な生活を望むのであれば、資本主義経済で大きな成功を掴む必要がありますが、「生きる」という点に限って言えば、それほど深刻に考える必要もないはずです。この件についても個人的な考えではありますがまとめた記事がありますので、悩んでいる人は是非ご一読ください。

社会主義で行われる自由経済

社会主義国家の代表と言えば中国が思い浮かびますが、現在の中国は社会主義ではありますが、社会主義らしくない国家と感じるでしょう。中国の人々に平等性を感じることは少なく、それどころか一部の大金持ちや、世界的に成功している大企業の名前が思い浮かぶことが多いのではないでしょうか。

先に少し紹介した鄧小平は、社会主義国家の弱点である競争力の低下を改善するため、部分的に自由な競争経済を行う区域である「経済特区」を設定したことで知られています。

国全体が平等で停滞していた中で、人よりも裕福になりたいという意欲を持った人たちがこの競争経済に飛び込みはじめ、急速な経済発展をし始めることになりました。そのため、鄧小平という人は資本主義社会からも非常に高く評価されています。

経済特区で生み出される「貧富の差」

しかし、平等であったはずの社会主義国の中に競争経済が導入されたことによって、当然経済的な勝者と敗者が生まれ、国民の間に貧富の差が生じ始めます。

貧富の差が生じた社会はもう平等とは言えない気がしますが、最低限の生活を営むことを保証された上で、頑張った人はそれだけ裕福になれるというのは、今の資本主義社会が目指している形に近いのかもしれません。

資本主義と社会主義の融合

最終的には、全ての人が平等で自由な社会を実現することができれば、資本主義と社会主義という大きな対立は解決するでしょう。そんな中で、人類は落としどころを掴み始めているようにも思います。今のところそれは、自由と平等をそれぞれ少しずつ妥協することで、双方の良いところを融合して併せ持った、新しい社会構造のようです。

全ての人が「最低限の生活を営む」という点では平等で、その上で「裕福になる自由」が認められた社会こそが、資本主義と社会主義の先にある社会構造なのでしょう。

現在の資本主義・社会主義国家の殆どが、制度や政策などアプローチこそ異なりますが、この共通した理想の社会構造に向けて邁進しているように見受けられます。逆サイドから同じ答えに向かって進んでいると表現しても良いのかもしれません。

日本は既に多くの社会保障制度を制定して実施していて、現在は既存の保障制度の見直しや改善を中心に、よりよい社会づくりを目指しています。しかし、増えすぎた制度によって増大する管理コストであったり、複雑すぎて本当に支援が必要な人を支えられなかったりと、様々な問題も噴出しているのが現状でもあります。

中国をはじめとする社会主義国家は、平等の中に経済的な競争性を取り入れたことによって発生した、大きな貧富の差について、これからどのように対処していくのかが正念場となる事でしょう。

ベーシックインカム制度が世界を救うか

資本主義社会で複雑化した社会保障を一本化することで管理コストを低減し、すべての国民へ「最低限の生活保障」を与えるベーシックインカムという制度が様々な所で議論されています。

現在の高齢者や障害者、経済弱者など一部の人だけを対象にする場合、対象に該当するかどうかを審査したりなど、非常に煩雑で複雑な管理が必要となっています。ベーシックインカム制度は、これらの面倒ごとを全て取り払ってしまい、すべての国民に一律で生活保障金を給付しようというものです。他の保障制度はなくなってしまう前提です。

ベーシックインカム制度によって、とりあえず国民は働かなくても「生存」することが保証されることになります。しかし、今まで通り「ある程度裕福な生活をしたい」と考える場合は、これまで同様働かざるを得ないでしょう。

ベーシックインカムに関する慎重な議論

ベーシックインカム制度を導入すると、国民の労働意欲が削がれる可能性があるなど様々な懸念があり、導入については各国慎重なのが現状です。

大きな社会制度の変更を行うと、国の行く末を危うくしかねません。失敗は許されない国の大きな決断になるため、しっかり慎重に議論を重ねて、よりよい社会にするための良い制度を見出さなければなりません。

最後に、ベーシックインカムについての議論として、ABEMAの動画を一つ引用しておきます。面白い議論が行われていますので、興味のある方は是非見てみてください。(動画は2021年のものです)