新年あけましておめでとうございます。執筆時点は2025年の1月初旬で、本記事は新年最初に書き起こされています。

新年には、今年の目標を立てたり、抱負を述べたりするものです。私も一人で活動しているとはいえ、何か2025年の方針というか方向性を整理しておきたいという気持ちになり、一年の最初の記事は、「論語」を題材にしたものにしてみます。儒教と道教の間で揺れ惑いながら、これからの人生設計について考えます。

年始に人生を考える

昔は「一年の計は元旦にあり」ということわざが使われることがありましたが、最近ではめっきり聞かなくなってしまったように思います。単に私の置かれている環境のせいなのでしょうか。このことわざは、「物事は最初が肝心で、年始や朝に計画をしっかり立てておくことが重要である」という意味です。

私はIT業界でプロジェクトマネージャーやシステムエンジニアとして活動していたので、計画の重要性については痛い程理解しているつもりです。計画が不出来な場合は、そのプロジェクトに関わる全ての人が不幸になることは間違いありません。ITのソフトウェア開発の現場に限りませんが、入念な下調べや準備をしてしっかりとして計画を立てることは、様々な事を進める上でとても重要な事だと思っています。

私は会社員を卒業して今は個人で活動するようになっているので、仕事で目標や年間計画を立てなければならないといったことはありません。それでも「考えをまとめておく」ことで、今年一年迷わず活動していけるようになると思い、個人的に整理しています。人生の計画に基づいて、直近の具体的な動きの方針を決めているだけなので、今は大きな迷いはありませんが、半年ほど前は悩みだらけでした。

孔子は40歳で惑いがなくなったと述べています。自分の人生がどこに向かうのかを、40歳になってから明確に理解し、迷いがなく突き進むことができるようになったというのです。年始だからこそ、初心忘るべからずという気持ちで、孔子の論語について触れながら人生について改めて考えをまとめていってみようと思います。

論語や不惑については以下の記事に詳しくまとめていますので、興味のある方はこちらもご覧ください。

「頑張る人」に共感される儒教

私は日本の儒教に染まった考え方にはどちらかと言えば反対の立場で、その考え方によって日本独自の過労死という現象ができていたり、現在の日本でもお隣の韓国と並んで世界的に高い自殺率を記録している事の要因の一つに、儒教教育の弊害があると考えています。

そんな「頑張りすぎてしまう儒教」を嫌っているような私でも、人生を振り返り、明日を見つめて懸命に生きていこうとすると、儒教の祖である孔子が残した言葉が当てはまってしまうのです。儒教というのは間違いなく宗教ではあるけれども、一生懸命生きた一人の人間が人生の中で培った道徳観や倫理観をまとめたものであって、現代に生きる多くの人に共感されやすい読み物といえるかもしれません。

日本では中央集権の治世を盤石なものとする考え方として政治的に有用と判断され、広く教育に用いられた経緯もあり、日本の常識や倫理観はそういった歪んだ目的の基で広められたことを知った上でなお、自分は孔子と同じく「ひとりの人間の一生」の途上にある事を思い知らされるのです。

組織運営と教育勅語について

頑張って上を目指す儒教の考え方を教えることは、組織力を高め、企業や団体が発展することに役立つことも多いでしょう。そういえば、明治時代の教育勅語を公務員の教育に使ったことが問題視されたニュースが近年流れていたような気もします。

教育勅語は儒教思想の結晶のような文章で、特に公務員のような国や地方のために尽くすような仕事においては、現代でも「働く者の意識として」教育に使いたくなる気持ちも分かります。公務に従事する人間の意識改革や仕事への取り組み方など、業務効率やサービス品質の向上などにおいて一定の効果が見込めるように思います。しかし、大日本帝国はその教育の基で戦争に向かい、悲劇的な結果を迎えた歴史もあることを念頭に置いておかねばなりません。今は国民主権の日本国憲法下であることが何よりも優先される必要があります。そういう意味では教育勅語には賛否両論があるのは仕方がない事でしょう。

儒教に限りませんが、何事も良い部分だけを見るのではなく、負の側面をしっかりと理解しておかなければなりませんし、人に伝える際には、その両面を適切に伝えることが重要でしょう。

儒教と道教で揺れる人生観

私の人生を振り返りながら、合わせて2025年以降の自分の人生も考えてみます。

20代で社会人になり、20代後半で独立起業、40歳直前に病気退職した後、40代半ばに病気で死にかけ、その後回復していく中で病気と共に歩む覚悟を決め、現在のサーバー構築・サイト運営を開始しました。昨年2024年に、闘病生活をしながら可能な範囲で経済・社会活動を再開しようと決意した時に、孔子が言うように「迷い(惑い)がなくなった」と感じたものです。

私自身の今の状況は、人生の中で培ってきた知識や経験を活かしながら、今の自分の置かれている状況で出来うる限りの工夫をして、生きていこうとしている真っ最中なのです。短期~中期の大枠の目標も経ててあり、今はその目標に向けて歩みはゆっくりですが、無理のないように(自身の体を最優先に)少しずつ進めていこうと思っています。その人生設計に、既に迷いはありません。

儒教反対でも「頑張ろうとする」と論語に励まされる皮肉

先に述べた通り、日本の過労死や高い自殺率の背景には儒教思想が強く影響していると考える私は、どちらかと言うと儒教反対派ということになるでしょう。

しかし、病気の影響で自分の人生設計が思うようにいかなかったことで、どうしていけば良いのか色々と悩み、やっとの思いで迷っていたところから脱却した後で、改めて孔子の論語や不惑(40歳)の事を考えると、何か自分の決断の背中を押されたような、間違ってないと応援されたような、そんな気持ちになりました。

儒教を嫌っていたはずなのに、論語に励まされることになるとは、何と皮肉なことでしょうか。

孔子を含め人生の先輩の方々は、同じように悩み苦しみながらそれを乗り越えて進んでいて、そういった考え方は書物や歴史の中に遺されていることを痛感し、今もこの文章を書きながらビスマルクの「賢者は歴史から学ぶ」という言葉を思い出さずにはいられないのです。

発展を追求する「儒教」か人生を大事にする「道教」か

あと数年で私は50歳になります。現在の私は儒教思想ではなく、どちらかというと道教思想に近い考え方になっていて、「質素に最低限の生活をする中にささやかな幸せを感じる日々」こそが人生の豊かさであると今は思っています。

ぜいたくな暮らしも華やかな日々も必要なく、狭い部屋で地味なご飯を食べるためだけの最低限の収入を得て、食べたいときに食べ、眠たいときに好きなだけ眠る、そんなゆったりした時間を過ごすことを大事にしたいと思うのです。

論語では「50歳で天命を知る」とされています。私は今の活動の先で、人生をかけて為すべきことが分かるようになるのでしょうか。今時点の未熟な私には想像もできませんが、継続して挑戦することで、また新たな知見を得て分かるようになることもあるのでしょう。もしかしたら、何も為せないことを悟るという残念な結果なのかもしれませんが、今は目の前の事を一生懸命取り組む他ありません。

そういう意味では、私は儒教的な努力による事業の発展と、道教的な日々の幸せとを両立させようという、人類の永遠の課題の最中にいると言えるのかもしれません。そんな私にも天命を知る日は来るのでしょうか。

「惑う」に関連した雑学

ここまでとても堅い内容ばかりを執筆してきましたが、少しだけ関連したサブカルチャーと大好きな雑学の一つを紹介します。

論語では、人は惑うもので40歳になってその惑いがなくなった(不惑)と孔子が述べていることを紹介してきましたが、この「惑う」という言葉を使っている有名な単語があります。

それは「惑星(わくせい)」です。

惑星というのは、地球もそうですが、恒星の周りを周回軌道する天体の呼称で、人類は星の存在を認識してからずっと後、科学が発展してきた頃になってようやく発見することができた、比較的新しい部類の天体です。

惑星という単語は、他の恒星とか衛星といった天体の名称とは違って、使われている漢字が普通ではないことに違和感を感じないでしょうか。私はそんなところに疑問を持ってしまう困った人間で、気になったら調べずにはいられないのです。

惑星(惑う星) – プラネットの語源

惑星という言葉は、英語ではプラネット(planet)と呼びます。ちなみに、日本語としても一般的なスター(star)は恒星の事を指し、衛星はサテライト(satellite)と呼びます。

江戸時代に、オランダの通訳の人が日本に地動説を伝える際にプラネットという言葉を「惑う星(惑星)」として伝えたとされています。

プラネットというのは元々はギリシャ語のplanetai(惑うもの)という言葉が語源となっているため、プラネットは英語でも言葉そのものが「惑う星」であり、日本語の惑星という言葉は語源の意味そのままと言えます。

惑星というのは恒星と違って輝いていないため、空を見上げても見えるものではなく、一部を除いて基本的に人類からは認識されていませんでした。ですが、望遠鏡が発明されてから、徐々にその存在が確認され始めます。しかし、他の星が「地球が自転することに起因して空では同じ方向に動いているように見える」のに対し、惑星は他の恒星の周りを回っているため、そのルールから逸脱していました。右から左だったり、左から右だったり、不規則な挙動をするその星は、「惑う星」としてプラネットと名付けられたと言います。

惑い人 – プラネテス(アニメ)

惑星は、惑う星としてプラネットと名付けられましたが、人もまた人生において惑い、悩み、苦しみながら生きていくものです。

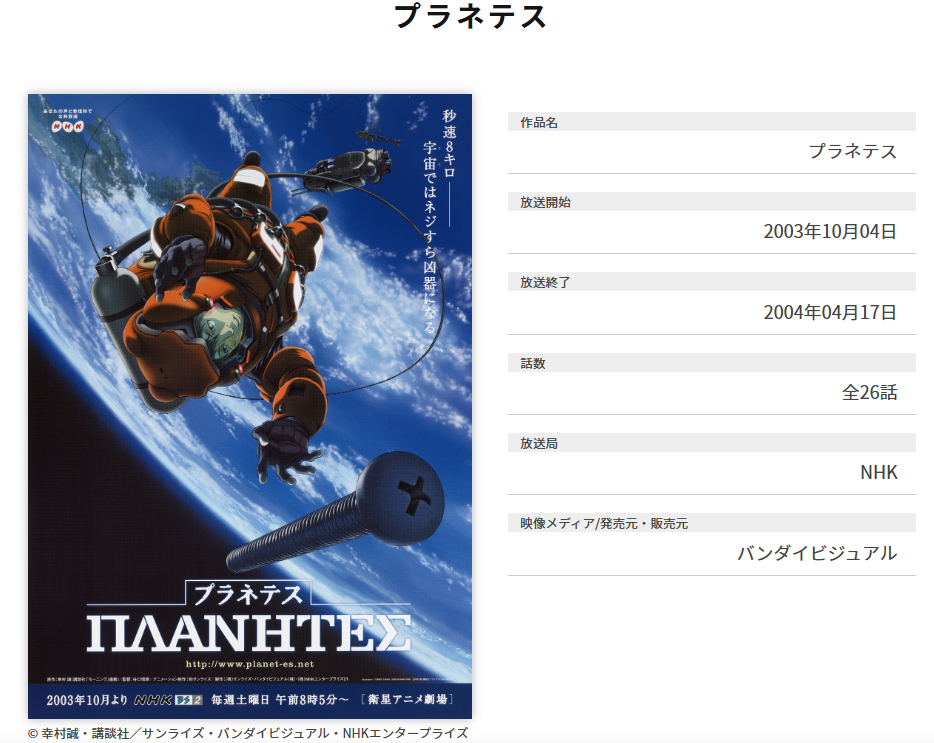

そういった人生の惑いを、近未来の世界観の中で見事に表現した「ΠΛΑΝΗΤΕΣ(プラネテス)」という作品が、日本のアニメの名作として知られています。見てわかる通り、原題はギリシャ語で表現されていて、プラネテスというのは「惑う人々」という意味の言葉です。同作品のいわゆるクライマックスに近いエピソードでは、「惑い人」という題名のエピソードもあります。

作品サイト – プラネテス公式

プラネテスの主人公は、宇宙のゴミである「スペースデブリ」を回収する仕事をする、いわゆる底辺サラリーマンのような立場の人間です。仕事やプライベートのことなどで様々な苦難に立ち向かい、挫折し、そして乗り越えていきます。登場人物が苦しむ様子は、視聴しているだけでも主人公たちと同じように心が締め付けられるほどに苦しくもなり、また過酷な結末に言葉を失ってしまうようなこともありますが、そういった苦しみを乗り越えたからこそ、得られた最大限の幸せというものもあり、その達成感や幸福感というものが多くの人に共感され、強い支持がある作品に仕上がっているようにも思います。

人は、人生の中で大きな困難や障害に直面することもあり、難しい選択を迫られることもあります。そのことに惑い、苦しみ、乗り越えながら、人は懸命に生きているものであるということで、今回この作品を紹介してみました。

プラネテスの登場人物が40歳になったころは作中では描かれてはいませんが、孔子の言うように彼らにも惑いがなくなった不惑の境地は訪れるのでしょうか。

儒教も道教もいいけど一番は健康

人にはいろいろな考え方があり、私の考え方も「私自身のため」にあるものです。他の人が知ることで参考になる部分などはあるかもしれませんが、完全に一致するということはないでしょう。全く同じ考えの人が存在するということはありえないと思うのです。

しかし、人の健康は考え方とは違って、万人に共通して必要なことでしょう。

人は何よりも健康や生命の安全を優先すべきです。残念ながら私は20~30代には滅茶苦茶な働き方をしていて、当時はやりがいもあって楽しかったのですが、今後はそんな働き方をすることはないでしょう。熱意があり、本気で取り組み始めると、仕事にしても趣味にしても度が過ぎてしまうということはあるものです。そんな時に、客観的に自分を見つめ直して立ち止まることも必要です。仕事というだけで健康を度外視していい訳がないのです。

今は日本の労働環境の改善などについて、行政の力などによって徐々に改善していっており、またインターネットやSNSなどの普及に伴って、そういった過酷な労働環境にある企業が明るみに出るような時代にもなってきました。それでも、未だ苦しんでいる人もいるでしょう。

過酷な仕事の改善が難しい製造業

特にソフトウェアを含めて製造業にあたる事業では、モノを作ってお客様に届けることが仕事であり、顧客と社員を天秤にかけると顧客を選択してしまいがちです。そうしなければ、取引先の信頼を失い、結果として社員も不幸にしてしまうことに繋がりかねないからです。そういった事情もあり、製造業で過酷な仕事を完全になくすことは難しいでしょう。人が「提供が早いモノ」よりも「提供が遅いモノ」に価値を見出さない限り、この問題はなくならないと思うのです。

目の前の仕事で追い詰められていたとしても、考えの中心には「自分の生命や健康」のことを置いて、自分最優先で考えていくように心がけたいものです。自分の人生は誰のものでもなく自分自身のもので、誰のための人生でもなく自分自身の人生であるべきでしょう。