尊王攘夷運動は、国学の思想を背景に「天皇中心の日本」を掲げました。

しかし明治政府は、その国学が批判していたはずの儒教を教育制度に取り入れています。

一見矛盾するこの歴史を、国学の思想と近代国家の要請から読み解いていきます。

本居宣長と国学:外来思想批判と天皇

江戸時代中期の国学者・本居宣長は、当時の支配的な思想であった儒教や仏教に批判的でした。

とりわけ儒教については、人間の自然な感情を「理」で押さえ込み、形式的な忠孝を強いるものだと見なしました。宣長にとって「孝行」や「忠義」といった行為は、命じられて従うものではなく、心から湧き出る自然な情であってこそ本物の価値を持つ、と考えられたのです。

💡ポイント:国学は「儒教を批判」していた。

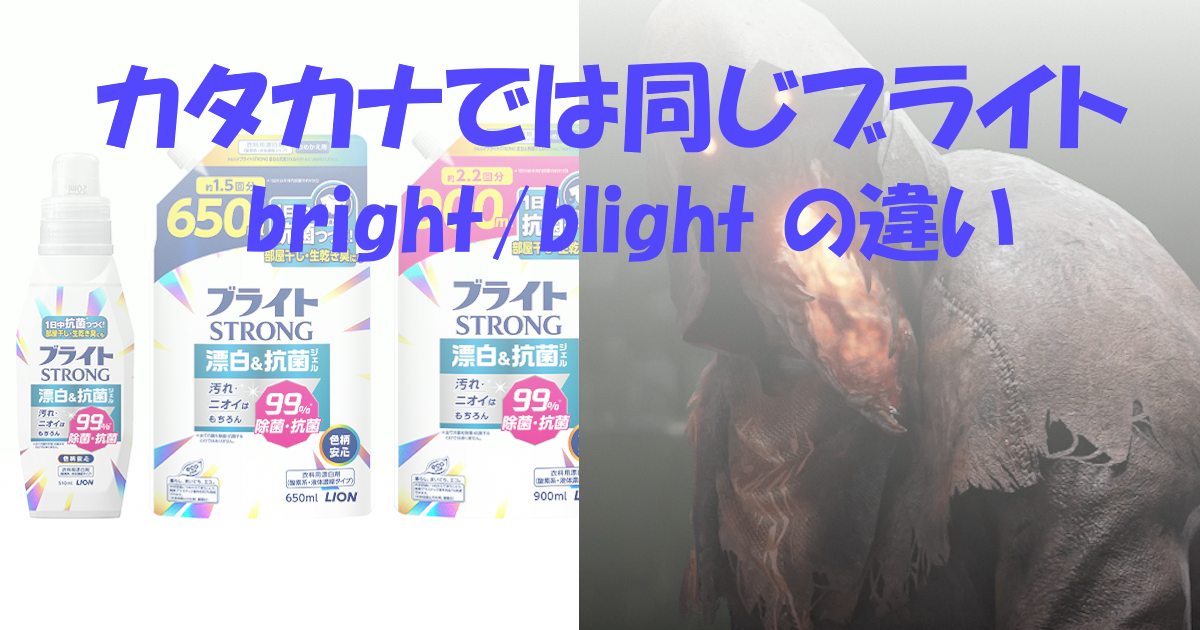

その対比として、外来の理屈で人を律する心を「からごころ」、日本人固有の素直な情や感性を「やまとごころ」と名づけました。本居宣長の外来思想批判については、思想が生まれた背景なども含めて、以下の記事で詳しく解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください。

つまり、宣長にとって儒教は「人の心を窮屈にする外来思想」であり、それを退けることで日本本来の精神を守ろうとしたのです。

国学と天皇

本居宣長は、儒教や仏教といった外来思想を退ける一方で、日本固有の精神の中心として天皇を重視しました。宣長にとって天皇は、単なる政治的権威ではなく、古代から連綿と続く「やまとごころ」を体現する存在でした。

『古事記伝』などの研究を通じて、天皇は日本の歴史と文化の根源に立ち、外来思想に左右されない日本固有の伝統を象徴する存在と位置づけました。これは「外から借りた理屈」ではなく、「日本の内なる情」に基づいた精神的支柱としての天皇観です。

💡ポイント:国学では、日本固有の伝統の象徴として「天皇を重視」した。

このように、国学における天皇は単なる政治の統治者ではなく、「日本の心」を体現する存在として理解されました。

尊王攘夷と国学の受容

幕末に入ると、外国船の来航によって日本の独立が脅かされるようになり、尊王攘夷運動が広がりました。

この運動は、国学の「天皇中心思想」を精神的な支柱としました。天皇を頂点に据える日本の伝統を強調することで、人々を鼓舞し、攘夷の大義を正当化したのです。

💡ポイント:尊王攘夷は「国学」を思想的支柱の一つとした。

幕末の政変については以下の記事で詳しく解説しています。

桜田門外の変以降の「幕末の後半」を二つのクーデター(八月十八日の政変、王政復古の大号令)を軸にまとめています。たった15年の幕末の中心にあるのが「桜田門外の変」。後半の中心にあるのが「薩長同盟」と、時系列で俯瞰して観ると、全体の流れが見えてきます。

尊王攘夷の抱えた矛盾と選択

尊王攘夷運動に立ち上がった長州藩は、薩摩藩などとも連携しながら次第に倒幕を目指すようになり、幕府軍との衝突を経て、最終的には大政奉還と王政復古の大号令を通じて「天皇親政」を掲げる新政府の樹立へとつながっていきました。

国学を精神的な柱の一つとしていた尊王攘夷の志士たちは、明治維新後に政府の中枢に入り、日本の政治を担うようになりました。ところが、その明治新政府は、やがて国学が批判していたはずの儒教を教育制度に取り入れていったのです。

💡ポイント:明治新政府は「儒教を教育制度」に取り入れていった。

一見すると矛盾に思えますが、明治国家には儒教教育を取り入れる必然がありました。

国学に不足していた点

宣長の国学は文学や感性を重視する思想であり、人間の心を豊かにするものでした。

しかしそれは教育制度としての体系を持たず、国民全体に規律を浸透させる枠組みを提供できませんでした。

💡ポイント:「国学」には教育制度の体系がなかった。

儒教の強みと即効性

一方、儒教には長年にわたる学問と道徳の体系があり、江戸時代を通じて武士の教育や官僚の育成に利用されてきました。

その実績は、明治政府にとって「すぐに使える教育モデル」として魅力的でした。

さらに、儒教の忠孝や礼といった徳目は、国民に秩序を守らせ、忠君愛国の精神を育てるうえで有効でした。特に「天皇=父、国民=子」という比喩に見られる家族国家観は、儒教的な家族観を援用したものです。

急速な近代化を迫られていた明治政府にとって、儒教教育は即効性を持つ現実的な選択肢でした。

💡ポイント:批判されてきた儒教は、皮肉にも近代国家の教育制度として最も適合しやすい思想だった。

教育勅語に見られる折衷

このようにして明治国家は、国学的な「天皇中心主義」と儒教的な「道徳教育」を折衷して受け入れました。

その象徴が1890年の教育勅語です。

そこでは「天皇への忠孝」という国学的要素と、「孝悌・忠義・仁義礼智信」といった儒教的徳目が組み合わされ、国家と国民の統合を図る道徳の規範として提示されました。

教育勅語は、国学と儒教という異なる思想を融合させることで、近代日本にふさわしい教育理念を形づくったといえます。

近代化を目指して外来文化を取り入れた明治政府

国学者・本居宣長は、儒教や仏教などの外来思想を批判していました。

しかし明治新政府は、近代化を急ぐあまり、儒教をはじめとして欧米列強の文化や制度を積極的に取り入れていきます。中には、日本語を排除して西洋語を導入すべきだという過激な議論すら存在しました。

ただし、全ての外来文化を無条件に受け入れたわけではありません。

明治時代の日本は、必要な文化を取り込みつつも、一方で「拒否」することで新たな独自文化を芽生えさせてもきたのです。以下の記事で詳しく解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください。

国家と個人に共通する矛盾

近代日本は、国学の精神と儒教の規範という板挟みの中で成立しました。

精神の核としてのやまとごころと、社会秩序を維持する儒教の徳目。どちらも欠かすことはできず、両者の矛盾を抱えながら国家を動かしていったのです。

この構造は、実は私たちの人生にも重なります。

「人生の時間を大切にしたい」と願いながらも、「生きるために働く」ことが避けられません。

国家も個人も、精神論だけでは成り立たず、現実を見据えて合理的な折衷を選び取る必要があるのかもしれません。

以下に歴史とは関係ないエッセイ的な記事を紹介します。日本では「人生=仕事」という価値観が強く、何よりも「仕事優先」という人は少なくありません。しかし、定年や病気などで会社を退職すると、人生や社会の景色が変わって見えるものです。