家父長制は戦後すぐに廃止されました。しかし本当に「悪」だったのでしょうか。歴史的な背景と、現代に残る「安定と依存」を求める人々の声を手がかりに考えます。

家父長制とは

家父長制(かふちょうせい)は、戦後の民主化によって廃止された制度です。

まずは、家父長制とはどのような制度だったのかを確認しておきましょう。

制定の経緯 ― 家を通じて国家を支配する仕組み

1898年(明治31年)施行された明治民法によって法制度化された家父長制は、「家」を国家統治の基本単位と位置づけました。戸主には絶対的な権限が与えられ、家族の居住地、婚姻や離婚の承認、財産管理までも掌握しました。

これは、封建的な「家」制度を近代国家の仕組みに取り込み、社会秩序を安定させるための手段でした。政府にとっては「家=国家の縮図」という思想が都合よく機能したのです。

明治民法の「家制度」と「家父長制」という俗称

明治民法とは、日本最初の近代的な民法典です。

1896年に財産法部分(債権・物権)が、1898年に家族法部分(親族・相続)が公布・施行されました。このうち家族法部分で法制化された「家制度」には、戸主が家族を支配する強い権限(戸主権)が定められており、この体制を俗に「家父長制」と呼びます。

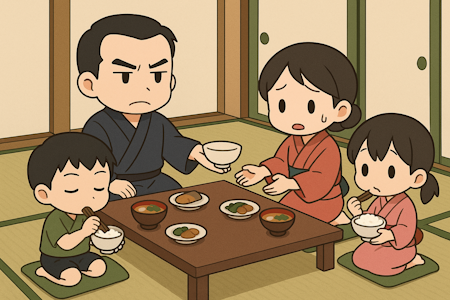

戸主の権限と義務

戸主は、家族の進学や就職の可否までを左右する存在でした。現代的に言えば「小さな独裁者」であり、家族にとって戸主の意向は絶対的なものでした。その一方で、強い権限を持った戸主には責任(義務)が存在していました。

以下に権限と責任について整理してみます。

- 権限

- 家族の居所を決める

- 婚姻・離婚の承認

- 財産の管理・処分

- 家族の職業選択の制限

- 責任(義務)

- 家族の生活を維持・扶養する義務

- 未成年者の監護教育

- 戸籍上の義務(届け出や家の維持管理)

つまり、戸主は現代の「親権」「扶養義務」「世帯主の責任」を合わせ持つ存在でした。

現代の議論では、家父長制の権限について批判されることが多いですが、権限には責任があり、戸主はそれらを義務として果たしていたことも忘れてはいけません。

ただし、この責任は「家の存続」に比重が大きく、家族個人の幸福より「家そのものの存続」が優先されやすい傾向がありました。

なぜ廃止されたのか

戦後、日本は民主主義国家として再出発しました。その過程で、家父長制は速やかに姿を消します。

戦後民主化と憲法第24条

1947年に施行された日本国憲法では、第24条に「個人の尊厳と両性の平等」が明記されました。これは、家父長制と正面から矛盾する理念でした。さらに、GHQの占領政策でも「封建的制度の解体」が重視されており、家制度はその象徴として廃止の対象となりました。

こうして、明治民法以来続いた「戸主権」は終焉を迎えたのです。

廃止後の国民の反応

家父長制の廃止は、国家的には「民主化の成果」として歓迎されました。

しかし、社会の現場での受け止めは必ずしも一様ではありませんでした。

- 戸主だった男性

長年「家の中心」として権威を持ってきた戸主は、その地位を突然失いました。権限を失うことで「一家の象徴」としての誇りを奪われたと感じる人も多く、時には無力感や反発につながりました。

証言例)

「家長であることは苦労も多かった。だが、それが誇りでもあった。」 - 女性たち

婚姻や離婚、財産管理を自らの意思で行えるようになったことは、大きな解放として受け止められました。

しかし一方で、従属を前提とした生き方に慣れていた人々にとっては、「自由に選びなさい」と言われること自体が重荷となる場合もありました。解放とともに、不安や孤独を感じた女性も少なくなかったのです。

証言例)

「夫に従うのは当然だったので、自由と言われても何をしていいか分からなかった」 - 社会全体

家制度の解体は戸籍制度や家督相続の仕組みの変更も伴い、暮らしの基盤にまで影響を与えました。制度の変化に慣れない人々が戸惑い、伝統的な価値観との間で摩擦が生じることもありました。

新聞報道)

「個人の尊厳と両性の平等、ここに実現」

「家を失うことは日本人の道徳的支柱を失うことではないか」

補足:都市部と農村部のギャップ

女性の解放については、「都市部」と「農村部」で反応に違いが見られます。

都市部では賃金労働や教育機会が広がっていました。そのため、女性も「自立の道」をイメージしやすく、「家父長制の廃止」は好意的に受け止められる傾向にありました。

しかし農村部では状況が異なります。

戦前から農村では「家族労働」が基本で、男性は力仕事(田起こし、牛馬の扱い、収穫時の大量作業)を担い、女性は田植えや草取り、収穫補助などを行っていました。女性にとって「夫や戸主に従う」ことは不平等ではあっても、労働や生活の枠組みを保障するものだったのです。戸主がいることで家の土地や農地が守られるという意識も強く、制度廃止は「頼れる枠組みを失う」不安として感じられました。

家制度廃止後の動き

家制度の廃止は、人々の暮らしや社会構造にも大きな変化をもたらしました。

- 婚姻数の増加

1947〜48年には婚姻件数が大幅に増加しました。戦後の混乱から解放された若者たちが「本人同士の合意」に基づいて結婚を選ぶようになり、自由恋愛の拡大が社会に根付いていきました。戦後ベビーブームは、この制度改正とも重なり合って起きた現象でもあります。 - 戸籍制度の刷新

それまでの戸籍は「家」を単位とし、戸主が記載の中心でした。改正後は「夫婦と未婚の子」を単位とする形に変わり、「戸主」「家督」といった概念は廃止されました。これにより、法的基盤は「家」から「個人」へと移り変わったのです。 - 社会意識の転換

婚姻や相続の在り方が大きく変化したことで、伝統的な慣習と新しい法制度の間に摩擦が生じることもありました。とはいえ、徐々に「個人の自由」を前提とした意識が社会に浸透していきました。

補足:筆頭者と単一の氏

選択的夫婦別姓などの議論では、現在の戸籍が「単一の氏」を決めるようになっていることが、家父長制の影響であるとされることがあります。

婚姻で新しい戸籍をつくるとき、夫婦はどちらか一方の「氏」を選びます。

選んだ「氏」を名乗る側が、その戸籍の「筆頭者」となります。

しかし現在の戸籍制度における「筆頭者」には特別な権限はありません。

- 筆頭者の役割:戸籍の管理上、便宜的に「戸籍の一番上に名前を記す人」を定めているだけ

- 影響の範囲:家族関係に優越的な立場はなく、相続や親権などにも関わらない

したがって「家父長制の名残り」と見えることはあっても、実質的な権力構造とは無関係です。

※本記事は家父長制を論じるものですので、選択的夫婦別姓や現代の戸籍制度については深入りしません。

ここでは、戸籍によって家や家族を法的に定義し、便宜上その戸籍に名前を付ける存在が「筆頭者」であること、そして戸籍において単一の氏が定められるという点だけを指摘しておきます。

現代の女性たちの苦悩

家父長制がなくなったはずの社会で、女性は本当に自由を謳歌できているのでしょうか。

婚活市場の現実を見ると、そこには新しい苦悩が浮かび上がります。

婚活市場の現実 ― 経済的依存と平等要求の両立

多くの女性が結婚に「経済的な安定」を求めます。専業主婦や扶養内パートなど、男性に依存する前提を望むケースも少なくありません。

しかし同時に「平等な権利」も主張するため、男性から見れば「負担ばかりが大きい結婚」に映ることもあります。その結果、結婚が成立しにくくなり、未婚率の上昇につながっています。

義務と権利のバランス

ここで思い出したいのは、かつての「家父長制」の戸主には強い権利とともに大きな義務も課されていたことです。

- 家族の生活を維持・扶養する義務

- 財産を管理・処分する権限

現代の結婚では「お小遣い制」など、専業主婦が家庭の財産管理を担うことを望むケースも見られます。しかしこれは、男性が「家族の生活を維持・扶養する義務」を負いながら、その対となる「財産を管理・処分する権限」を女性に委ねる形です。

権利を持つ以上は、本来であれば義務や責任も伴うはずです。

義務と権利のバランスが崩れるところに、現代の婚姻制度の歪みがあると言えるでしょう。

統計に見る未婚化・少子化

国勢調査や人口動態統計を見ると、30代女性の未婚率は年々上昇しています。婚活市場では「女性余り」とされる状況が生まれており、この歪みが少子化の一因ともなっています。

家父長制は「悪」だったのか

家父長制は確かに不平等で、女性の自由を大きく制限する仕組みでした。

しかし現代社会を見渡すと、別の形で「安定と依存」を求める声が存在します。

SNSなどでは、社会に進出して働くよりも、家庭に入り子育てに専念したいと考える女性から「昔の方が良かった」という声も聞かれます。これは「自由が必ずしも幸せをもたらさない」という逆説の現れでしょう。

つまり、制度としての家父長制は廃止されたものの、人々の根源的な欲求――安定か、自由か――は依然として揺れ続けているのです。