氷の入ったグラスに立ちのぼる泡、黄金色の液体──いまや日本の夏には欠かせないビールですが、この飲み物が日本に最初にやってきたのは、意外にも幕末、あの「黒船来航」のときでした。

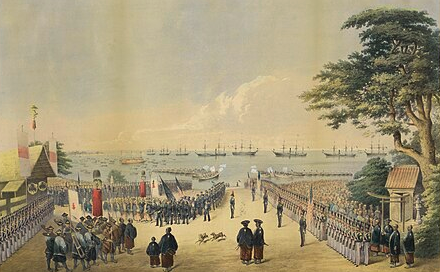

1853年、浦賀沖に姿を現したペリー提督の艦隊。幕府への贈答品の中には、見慣れない瓶詰めの飲料がありました。それが、日本人が初めて目にし、口にしたビールだったのです。

当時はのどを潤す爽快な飲み物というより、「苦くて薬のよう」と感じられたと伝えられています。それでも、そこから始まった日本のビール物語は、やがて明治の文明開化、そして現代のクラフトビールへと続いていきます。

黒船とビールの出会い

1853年6月、アメリカ合衆国海軍東インド艦隊を率いるペリー提督が浦賀に来航しました。

開国を迫る交渉の一環として、幕府高官への贈り物が手渡され、その中にワインやウイスキーに混じって、琥珀色に輝く瓶詰めのビールがあったとされています。

当時の日本では発泡酒という概念はなく、口にした役人たちはその苦味と香りに大変驚きました。ビールは欧米ではすでに広く飲まれていましたが、日本では未知の西洋飲料であり、健康飲料や薬酒のように扱われたのです。

黒船とともにやってきたこの一杯が、日本人とビールとの最初の出会いでした。

幕府高官に贈られたビールは、当時の人々にとって衝撃的な味でした。

開港地と外国人醸造家

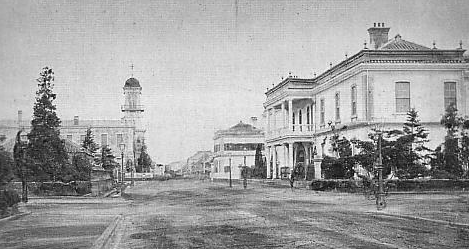

1859年の開港後、横浜や長崎の外国人居留地にはビールが輸入されるようになりました。

しかし輸送には時間がかかり、船旅の間に風味が落ちることも多かったため、横浜居留地のノルウェー系アメリカ人、ウィリアム・コープランドが自ら醸造所を設立しました。1869年、山手に「スプリング・バレー・ブルワリー」が誕生します。

当時は上面発酵のエールが主流で、香り高く濃厚でしたが、保存性には限界がありました。ビールはまだ高級品で、主に外国人や上流階級が楽しむ飲み物だったのです。

ビール醸造は外国人向けの小規模なビジネスから始まりました。

「ビール」という外来語

私たちは、日本語の会話でビールという外来語を使いますが、英語ではbeer(ビアー)と発音することを不思議に思ったことはないでしょうか?

ビールという外来語は、オランダ語「bier : ビールに近い発音」が語源とされています。

江戸時代、日本は鎖国政策をとっていましたが、長崎・出島を通じてオランダとは貿易を行っており、西洋文化や科学、食べ物の名前の多くがオランダ語経由で入ってきました。

以下の記事では、オランダ語やドイツ語由来の外来語についてもまとめてありますので、興味のある方は是非ご覧ください。

ドイツ式ラガーの衝撃

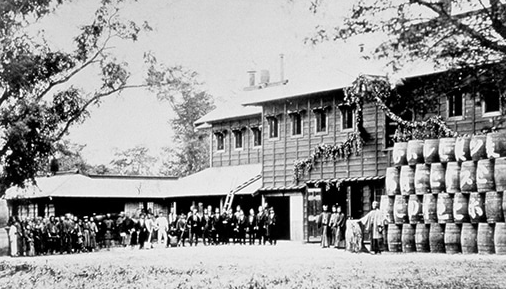

1870年代、日本政府は北海道開拓を進める中で、寒冷地農業と醸造技術を持つドイツ人技師、ルイス・ベーマーを招聘しました。彼が札幌で指導したのが、低温発酵のラガービールです。酵母が底で発酵し、長期間低温で熟成させることで、すっきりとした味わいと高い保存性を実現しました。

1876年、札幌に「開拓使麦酒醸造所」が設立され、日本初の本格的ドイツ式ビールが誕生します。これが現在のサッポロビールの起源となりました。

以後、大阪麦酒(後のアサヒ)、日本麦酒(ヱビス)など、ドイツ式ラガーを採用する醸造所が全国に広がり、日本のビールの標準となっていきました。

ドイツ式ラガー製法が日本のビールの基盤となりました。

ビール文化の定着と変化

1899年、東京・銀座に日本初のビアホール「恵比寿ビヤホール」(現在の銀座ライオン)が開店しました。ビールは洋食とともに楽しむ都会的な飲み物として広がっていきます。

1906年には日本麦酒・大阪麦酒・札幌麦酒の3社が合併し、大日本麦酒株式会社が誕生しました。

大量生産と全国流通が可能となり、ビールは庶民にも手の届く存在になったのです。

ドイツに様々な事を学んで近代化した日本は、第一次世界大戦で敵味方となってしまいます。興味のある方は、詳しい経緯や当時の人々の思いについてまとめた以下の記事も、是非ご覧ください。

第一次世界大戦期には、板東捕虜収容所(徳島県)などでドイツ人捕虜が地元住民と交流し、ビール醸造やパン、音楽などの文化を伝えました。

文明開化の象徴として多くの人々が集まりました。

戦後から現代クラフトビールへ

太平洋戦争期、物資不足のためビールは低アルコール化し、代用原料が使われることもありました。

戦後の復興期には大日本麦酒が分割され、アサヒビールとサッポロビールが誕生します。高度経済成長期にはキリンも加わり、「ラガー一強」の時代が続きました。

札幌ビール株式会社とサッポロビール株式会社

明治時代に生まれた「札幌ビール」と、戦後に生まれた「サッポロビール」について、少しわかりにくいので以下に流れを整理してみます。

- 1876(明治9)年

札幌に「開拓使麦酒醸造所」が完成。明治政府の直営でしたが、1886年に民間へ払い下げられ、その後も「札幌ビール株式会社」として存続。 - 1906(明治39)年

当時のビール大手3社(札幌・大阪・日本麦酒)が合併し、「大日本麦酒株式会社」が誕生

この時点で「札幌ビール」というブランドは、他ブランド(エビス・アサヒ)と同じ会社の傘下に。 - 戦時中

大日本麦酒のまま生産。 - 戦後の1949(昭和24)年

独占禁止法により大日本麦酒がアサヒビール株式会社と日本麦酒株式会社(後のサッポロビール)に分割。日本麦酒が、かつての札幌ブランドを復活させ、1970年に社名を「サッポロビール株式会社」に変更。

酒税法改正で多様化するビール文化

転機は1994年です。酒税法改正により、小規模醸造所によるビール製造が解禁され、全国でクラフトビールブームが起こりました。ペールエールやIPA、スタウトなど、多様なスタイルが日本に根付いていきます。

ペリー来航から150年以上、日本のビールは世界の潮流と交わりながら進化を続けているのです。

ペリー来航から始まった物語は今も続いています。

年表:日本ビール史の流れ

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1853年 | ペリー提督が浦賀来航。幕府への贈り物にビールが含まれる |

| 1859年 | 横浜・長崎開港、外国人居留地にビール輸入開始 |

| 1869年 | 横浜山手に「スプリング・バレー・ブルワリー」創業(コープランド) |

| 1876年 | 札幌に「開拓使麦酒醸造所」設立、ドイツ式ラガー生産開始 |

| 1899年 | 東京・銀座に日本初のビアホール開店 |

| 1906年 | 大日本麦酒株式会社設立(札幌・ヱビス・アサヒの前身合併) |

| 1914〜18年 | 第一次世界大戦、ドイツ人捕虜が日本各地で醸造技術を紹介 |

| 1949年 | 大日本麦酒が分割、アサヒとサッポロ誕生 |

| 1994年 | 酒税法改正、小規模ブルワリー解禁、クラフトビール時代へ |

まとめ - 身近にある「歴史」

日本のビール文化は、幕末の黒船が運んだ一本の瓶から始まりました。

そこにドイツ式醸造技術が加わり、明治の産業化、戦後の復興、そして現代の多様化へとつながっています。

グラスの中で立ちのぼる泡は、ただの炭酸ではありません。

それは150年を超える時間と、人々の交流と、技術の結晶なのです。

次にビールを口にするとき、その一口に秘められた長い航海の物語を思い出してみてください。