水戸学は、水戸藩から生まれた独自の学問体系であり、幕末の尊王攘夷思想を形づくる大きな柱となりました。

本記事では、その成立から明治維新へ残した影響を振り返り、その実像を探ります。

水戸学の基礎知識 ― そもそも何を指すのか

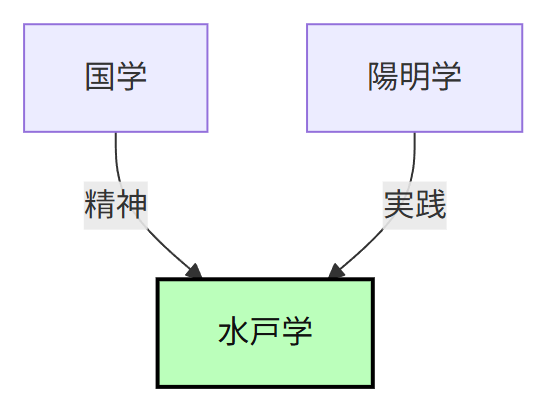

水戸学とは、水戸藩において形成された独自の学問体系です。朱子学を基盤としながら『大日本史』の編纂を起点に発展し、のちに国学や陽明学の要素も吸収しました。

水戸学そのものは、「理性的朱子学+宗教的国学+行動的陽明学」の混合体

最大の特徴は、幕府の権威を正統化するのではなく、天皇を「正統の君主」と位置づけた点です。この学問が幕末の尊王攘夷思想の源泉となったことで、水戸学の名は歴史に刻まれています。藩校教育や藩是としての側面が強く、単なる思想ではなく人材育成や政治運動にも直結したことが水戸学の大きな特徴です。

水戸学の定義

水戸学は単なる「水戸藩の学問」というより、「朱子学・史学・国学・陽明学が混じり合った藩学体系」と捉えるのが正確です。儒学的秩序観を基盤に持ちながらも、『大日本史』を通じて歴代天皇を正統とする歴史観を示し、幕末に尊王攘夷思想の論拠を提供しました。

他の学問との違い

朱子学が「幕府を正統」と位置づけたのに対し、水戸学は「天皇を正統」とした点で大きく異なります。国学のように神道的信仰に偏らず、また陽明学のように純粋な実践哲学でもなく、これらを折衷し藩学として体系化した点が独自性といえるでしょう。

水戸学の起源 ― 徳川光圀と『大日本史』の編纂

水戸学の起点は、二代藩主・徳川光圀(通称「水戸黄門」)の事業にあります。

光圀による編纂事業

光圀は1657年、歴代天皇を中心に歴史を記述する『大日本史』の編纂を命じました。

朱子学的な経世観に基づき、歴史は単なる記録ではなく「道徳と政治の教科書」であると考えたのです。この事業は水戸藩を挙げた大事業で、幕末まで数百年にわたり継続されました。『大日本史』は中国の『史記』『資治通鑑』を手本としつつ、日本の独自性を強調する点に特色がありました。

『大日本史』の思想的特徴

『大日本史』は、歴代天皇を正統の中心に据えた歴史叙述を貫きました。ここには「正しい君主=天皇」という思想が込められており、後世の尊王論の源泉となります。

朱子学的名分論と結びついたこの歴史観は、藩士教育や藩是に組み込まれることで、水戸学の中核を形づくりました。

雑学:黄門様と学問の顔

光圀は講談や時代劇では「旅するご隠居」として知られますが、実像はむしろ学問と史学の庇護者でした。彼のイメージは娯楽的側面に偏りがちですが、水戸学の起点を築いた知識人でもあったのです。

水戸藩に根付いた学問としての発展

『大日本史』の事業は単なる史書の編纂にとどまらず、水戸藩の教育制度と一体化していきました。

弘道館と藩士教育

19世紀に入ると、第9代藩主・徳川斉昭が藩校「弘道館」を設立し、水戸学を教育の中心に据えました。

ここで藩士たちは朱子学や『大日本史』を通じて天皇中心史観を学びました。弘道館は学問の場であると同時に、藩士を尊王思想に染め上げる場でもあり、後の水戸藩士や浪士たちの行動原理を形づくることになります。

水戸藩のアイデンティティとしての水戸学

水戸学は藩校教育を超えて、藩全体のアイデンティティとなりました。

幕末に水戸藩が尊王攘夷の急先鋒となった背景には、学問として培われた尊王思想が藩士の政治姿勢に直結していたという事情があります。学問と政治が密接に絡み合うところに、水戸学の独自性がありました。

水戸学と国学・陽明学 ― 他の学問との融合

水戸学は朱子学を基盤としながらも、幕末に向けて国学と陽明学の影響を受け、思想的に大きく変容していきました。

国学の影響

18世紀後半から国学が広まると、水戸学はその影響を受けます。

本居宣長の「外来思想批判」や平田篤胤の「復古神道」が浸透し、「天皇は神聖な存在」という宗教的尊王観が加わりました。これにより、水戸学は朱子学的な「理」に基づく正統論から、精神的熱を帯びた尊王思想へと変貌していきます。

陽明学の影響

幕末にはさらに陽明学の「知行合一」が取り込まれました。

尊王攘夷は「正しいと知った以上、行動で示さなければならない」実践課題とされ、水戸浪士たちの「討奸」の行動原理となります。ここに至って水戸学は、学問から行動へと転化し、幕末の動乱を直接的に動かす思想的推進力となったのです。

雑学:遠く離れた長州藩との収斂

長州藩の吉田松陰や久坂玄瑞らは水戸学を直接学んだわけではありませんが、尊王論の影響を受けて同じ「尊王攘夷」に至りました。

北の水戸と南の長州は、異なる道を歩みながらも思想的に共鳴したといえます。

幕末の動乱と水戸学 ― 尊王攘夷との関わり

幕末の尊王攘夷運動を考える上で、水戸学は不可欠な要素でした。

桜田門外の変と「討奸」思想

1860年、桜田門外の変で水戸浪士が井伊直弼を暗殺しました。

背後には「奸臣を討つことは天皇への忠義である」という水戸学の尊王論と、陽明学的な実践主義がありました。尊王思想が政治テロを正当化する論理となった代表例です。この事件をきっかけに、水戸学は全国的に「行動する尊王思想」として知られるようになりました。

天狗党の乱と藩内分裂

桜田門外の変で大老・井伊直弼は討たれましたが、幕府の対外政策は変わらず開国路線が続きました。そのため水戸藩の尊攘急進派「天狗党」は幕府への不信を募らせ、ついに1864年、筑波山で攘夷断行を掲げて挙兵します(天狗党の乱)。

この挙兵をめぐって水戸藩は真っ二つに割れました。一方は「今すぐ攘夷を実行すべきだ」とする急進派、もう一方は「尊王は掲げつつも現実には幕府を支えるべきだ」とする保守派です。

結果として、同じ水戸学を学び、同じ尊王論を信じる者同士が殺し合うという皮肉な展開となり、藩内の対立は深刻なものとなりました。

補足:水戸藩の一橋慶喜

15代将軍徳川慶喜として知られる「一橋慶喜(ひとつばし よしのぶ)」は水戸藩主・徳川斉昭の子として生まれ、弘道館で水戸学の教育を受けました。

彼は水戸学の尊王思想を基盤に持ちながらも、外交姿勢は現実路線で、強硬な攘夷を唱える天狗党とは対立的な立場をとり、乱の際には鎮圧軍に加わりました。

外交の現実主義という点では井伊直弼とも通じる部分がありますが、慶喜は水戸学を通じて天皇や朝廷を重視する姿勢を保ちました。このため、幕末に展開された公武合体政策とも相性がよく、慶喜自身も将軍就任後には朝廷との協調を重視して政局を運営しました。

水戸学の尊王論が、彼の現実主義と結びついて「朝廷との調和」を志向させたといえるでしょう。

幕末思想界での位置づけ

後世には「北の水戸学」「南の松陰」と称され、幕末思想の二大源流の一つとされました。

尊王攘夷というスローガンを初めて体系的に打ち出し、全国的な倒幕運動の思想的基盤を提供した点で大きな役割を果たしました。

明治維新とその後に残した影響

水戸学の尊王思想は、幕末だけでなく近代日本の政治思想にも影響を残しました。

王政復古と尊王論の現実化

幕末に培われた尊王論は、1867年の大政奉還・王政復古を経て現実化しました。天皇を中心とする政治体制は、水戸学の尊王論が直接大義名分として用いられた結果でもあります。

近代日本の思想的基盤へ

明治時代には天皇中心の歴史観が国家神道や教育勅語へと受け継がれました。

水戸学は尊王論を近代国家の理念へと橋渡しする役割を果たしたと同時に、藩内分裂に象徴される「行きすぎた尊攘思想」という負の側面も伝えました。正負両面の遺産として、日本近代史に大きな足跡を残したのです。

関連記事:尊王攘夷に潜む矛盾

国学者の本居宣長は、儒教や仏教などの外来思想(からごころ)を退け、日本独自の心(やまとごころ)を重んじるべきだと説きました。ところが、その国学の影響を受けて誕生した明治政府は、教育制度において儒教的価値観を採用していきます。

以下の記事では、国学や尊王攘夷思想に欠落していた視点に注目し、この明治政府の矛盾を紐解いています。ぜひあわせてお読みください。

まとめ ― 水戸学が果たした役割を振り返る

水戸学は、徳川光圀による『大日本史』編纂に始まり、朱子学を基盤に国学・陽明学を取り込んで発展しました。幕末には尊王攘夷思想を形成し、桜田門外の変や天狗党の乱といった行動に直結しました。

その思想は明治維新の大義名分となり、近代日本の精神的基盤を形づける一方、過激化が分裂や悲劇を生んだ面もあります。水戸学は、江戸から明治へという歴史の大転換期において、光と影を併せ持つ思想的源泉だったといえるでしょう。

本記事は、以下の特集記事でも紹介しています。特集記事では、水戸学以外の学問についても紹介していますので、江戸時代の学問や尊王攘夷思想に興味のある方は是非ご覧ください。

関連記事:天誅と尊王斬奸の違い

水戸藩の浪士たちは、桜田門外の変で「天誅」と叫びながら井伊直弼を暗殺しました。昭和の二・二六事件では、同じような意味合いで「尊王斬奸(そんのうざんかん)」というスローガンが掲げられています。

以下の記事では、この二つの言葉の違いを多角的に分析し、思想的背景や彼らが抱いた「死の覚悟」のあり方についても比較しています。幕末と昭和の政治テロをつなぐ視点は、尊王攘夷思想の影響をさらに広く考える手がかりになるでしょう。ぜひあわせてご覧ください。

-160x90.png)