日本最古の歴史書とされる古事記は、長いあいだ人々に読まれることなく忘れられていました。一方、同時代に編まれた日本書紀は正史として重んじられ、知識人に読み継がれました。

なぜ古事記は読めなかったのか。

そして、どのようにして本居宣長によって取り戻されたのか。

本記事ではその背景と意義をたどります。

古事記はなぜ読めなかったのか

古事記は日本最古の歴史書として知られていますが、実はその存在は長い間ほとんど顧みられませんでした。なぜ人々は古事記を読むことができなかったのでしょうか。

その背景には、文字の問題がありました。

特殊な文体の壁

古事記は漢字の音訓や万葉仮名を交えた独自の文体で書かれており、和文訓読が確立する以前の形式(万葉仮名的用法)であったため、当時の知識人でさえ読み解くのは容易ではありませんでした。

つまり古事記は、そもそも「読むこと自体が困難な書物」だったのです。

💡古事記の特徴

漢字を「音」で使う部分が多い。文章は和語的。

日本書紀が読まれた理由

一方の日本書紀は、当時の東アジア世界で通用する漢文体で編纂されました。

外交文書としてそのまま利用できるという利点があり、朝廷や知識人にとって極めて実用的でした。そのため国家事業の「正史」として日本書紀が重んじられ、古事記は徐々に忘れられていきました。

💡日本書紀の特徴

漢字を「意味」で使う。整った漢文体。

忘れられていく古事記

古事記が読まれなくなったのは、文字の難しさだけが原因ではありませんでした。時間が経つにつれて人々の記憶から遠ざかり、存在そのものが意識されなくなっていったのです。

その背景には、物理的に手に取れなかった事情もありました。

流通しない写本と低い印刷技術

奈良時代には木版印刷が始まっていましたが、その対象は仏教経典が中心であり、古事記のような歴史書は印刷されることはありませんでした。中世を通じても状況は変わらず、古事記はごく限られた写本に依存し、流通量は極めて少ないままでした。

江戸時代に入ると出版技術は大きく発展し、版本が盛んに作られるようになります。

しかし出版の中心は庶民が手に取りやすい仮名草子や浮世草子など娯楽的・実用的な書物であり、古事記のように読みにくく需要の乏しい書物はほとんど刊行されませんでした。結果として古事記は、学者の一部が写本を手にすることがある程度で、実際には人々の目に触れることがない書物となっていたのです。

💡古事記と日本書紀の写本(江戸時代)

古事記

写本はごく限られ、研究者でも入手が困難。

印刷されることはほぼなかった。

日本書紀

正史として参照され続け、写本は比較的多く伝わった。

江戸時代には版本も刊行された。

存在自体も忘れられた古事記

こうして古事記は、写本の稀少さと印刷の制約によって、社会の中で徐々に存在感を失っていきました。存在を知っていたのは国学者や一部の知識人に限られ、庶民にとっては「古事記」という書物そのものがほとんど知られていなかったと考えられます。

ただし、古事記に記された神話の断片は、完全に消えたわけではありませんでした。

伊勢神宮をはじめとする神社の祭祀や祝詞、縁起などを通じて、天照大神や国産み神話といった物語の要素は断片的に人々に伝わっていました。しかし、それらが「古事記」という書物に由来することは意識されず、古事記の存在そのものは忘れられていったのです。

補足:古事記がない時代、天皇はどう認識されていたのか

古事記が忘れられていたとしても、日本書紀などを通じて天皇の系譜や正統性は知識層に伝えられていました。庶民にとっての天皇は、祭祀や伊勢神宮の儀式を通じて知られる象徴的な存在であり、その神話的背景までは共有されていませんでした。

つまり「天皇」という存在は知られていても、古事記が担った神話の物語は庶民に届いていなかったのです。

本居宣長と古事記伝 ― 古典解読への道

忘れられていた古事記を再び人々の前に取り戻したのが、本居宣長でした。

彼はどのようにして古典解読の道へと歩み、最終的に『古事記伝』という大著にたどり着いたのでしょうか。

国学研究を始める本居宣長

本居宣長は伊勢国松坂の町医者として生計を立てていました。医業は生活の糧でしたが、彼の関心はむしろ古典や和歌の世界にありました。余暇を費やして『源氏物語』や和歌を研究する姿は、最初は趣味の延長にすぎませんでした。これらは後に進める言語・国学的な研究ではなく、あくまで文学寄りの研究でした。

転機となったのは、江戸から伊勢にやってきた国学者・賀茂真淵(かものまぶち)との出会いです。

真淵から学んだ「ますらをぶり」の精神に触れ、宣長は初めて外来思想に頼らない日本独自の学問の必要性を強く意識するようになります。当時の社会が儒学的な理屈に偏り、日本固有の心を見失いつつあることを憂えた宣長は、やがて「やまとごころ」を探り出すことこそが自らの使命だと感じるようになったのです。

古事記解読に挑む宣長

宣長が学問の対象としたのは、まずは和歌や『万葉集』といった日本語の古典でした。言葉の根源をたどる中で、さらに古代の歴史や神話を記した古事記へと関心を広げていきます。

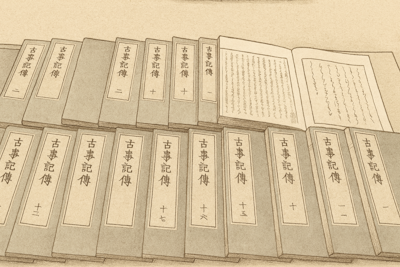

古事記研究の大きなきっかけとなったのは、師・賀茂真淵から貴重な写本を借り受けたことでした。当時、古事記の写本はごく稀少で、入手できること自体が大きな幸運でした。宣長はこの写本をもとに研究を始め、以後40年以上をかけて膨大な注釈を積み重ね、全44巻の大著『古事記伝』を完成させました。

こうして古事記は、宣長の手によって初めて体系的に読み解かれ、日本人が自らの神話や言葉に触れ直すことを可能にしたのです。

💡本居宣長が古事記研究に至るまで

・源氏物語・和歌研究(趣味としての文学研究)

・真淵との出会い(国学へ方向づけ)

・万葉集研究(言葉と精神の探求)

・古事記写本の借り受け

・古事記研究(古事記伝へ)

関連記事:「もののあはれ」とは

本居宣長は、賀茂真淵との出会い以前から手掛けていた源氏物語の研究を、『源氏物語玉の小櫛』として仕上げ、その中で「もののあはれ」という概念を強調しました。

以下の記事では、本居宣長の提唱した「もののあはれ」という概念の解説と共に、現代でも広く知られている「侘び寂び」との違いについても紹介しています。本居宣長の研究について理解が深まりますので、是非あわせてご覧ください。

古事記伝の意義

本居宣長の『古事記伝』は、単なる古典研究を超えて大きな意義を持ちました。それは「日本人とは何か」という問いを、歴史の中で改めて人々に投げかけた営みだったのです。

取り戻した「日本人とは」

宣長の研究は、江戸時代の知識人に衝撃を与えました。

人々は古事記を通して自らの神話を知り、「日本人とは何か」を考える契機を得たのです。この影響は幕末の思想運動に波及し、水戸学など尊王思想を支える流れとも結びつきました。そして明治維新という大変革の時代において、日本人の精神的な土台として大きな役割を果たしていきます。

現代における古事記

宣長の解読とその後の研究によって、古事記は現代の私たちにとっても身近な古典となりました。書店に行けば容易に手に入り、現代語訳で読むこともできます。しかし、それにもかかわらず古事記を実際に読む日本人は決して多くありません。

私たちが将来に不安を抱くとき、古事記を読み直すことは「自分は何者か」という問いに向き合うための重要な一歩になるのかもしれません。

関連記事:儒教批判と儒教教育

本居宣長は、外来思想(儒教や仏教)を「からごころ」として批判し、日本人本来の「やまとごころ」を大切にするべきだと主張していました。

明治維新は、古事記伝などから得た国学思想を精神的な土台としましたが、その後の統治において儒教教育を取り入れていくことになります。

以下の記事では、「尊王攘夷に潜む矛盾」として、なぜ明治政府が儒教教育を取り入れていくことになったのかを解説しています。興味のある方は是非ご覧ください。