私たち日本人にとって「迷惑をかけない」ことはごく当たり前の美徳です。しかし近年、外国人の行動が「迷惑」として報じられることが増えています。その光景に違和感や戸惑いを覚える日本人も少なくないでしょう。

けれども実は、彼らは「迷惑」という日本特有の概念を知らないのです。

この記事では、日本人に根付く「迷惑」の概念とその歴史的背景、そして外国人との価値観の違いについて解説します。

日本人が感じる「外国人の迷惑行為」

観光地や日常生活の中で、日本人が「外国人はマナーが悪い」と感じる場面は少なくありません。

観光地や日常で見られる行動

たとえば、電車内での大声での会話、路上での喫煙や飲食、神社仏閣での立ち入り禁止区域への侵入などが挙げられます。

これらは日本人にとって「迷惑」と映りやすく、SNSなどで動画が共有されると、批判的な意見が集まることも少なくありません。しかし、外国人の間ではそれらを面白いコンテンツとして楽しむこともあり、日本人としてはその感覚を理解するのは難しいものです。

なぜ彼らは日本人に迷惑をかけるのでしょうか。

「迷惑」という日本固有の概念

「迷惑」という言葉と概念は、日本で独自に作られたもので、世界的に見ても珍しい存在です。

「迷惑」という和製漢語

「迷惑」という言葉は、中国古典に存在しない和製漢語です。

室町時代(14~16世紀)の文献にはすでに「迷惑」という語が見られ、当初は「自分が困る、途方に暮れる」といった意味で使われていました。江戸時代には次第に「他人に心労や負担をかける」という意味が広まり、現代的な用法として一般化していきます。

日本社会における「迷惑」という概念は、言葉そのものが日本で生まれ、日本人の文化に深く根付いていったものです。

外国の「迷惑」に近い言葉

他国の言語にも「迷惑」に近い表現はあります。

英語では annoyance(いらだち)、nuisance(厄介者)、inconvenience(不便)などが挙げられます。中国語では「麻烦(面倒)」「打扰(邪魔する)」「困扰(悩ませる)」といった言葉があり、アラビア語では「إزعاج(邪魔・妨害)」が一般的です。

いずれも「邪魔・不便」といった直接的なニュアンスにとどまり、日本語の「迷惑」のように社会全体の秩序や和を乱すという道徳的意味合いは弱いのです。

和の心と「我慢」

日本社会では「和を乱さない」ことが重視されてきました。そのため「迷惑をかけないこと」は道徳的な美徳とされます。

画像引用:あたりまえになった整列乗車|TOKYO GOOD MUSEUM

自分の権利よりも周囲への配慮を優先し、我慢や自己抑制が尊ばれる文化は、この「迷惑」という言葉と不可分の関係にあるのです。

外国人との価値観の違い

では、世界ではどのように「迷惑」と向き合っているのでしょうか。

多くの国では、日本とは逆に「他者への迷惑」より「自分の権利を守る」ことが第一に置かれています。

権利意識を優先する社会

欧米社会では言論の自由や宗教の自由が絶対視されます。イスラム圏でも信仰上の権利は何よりも優先されます。契約社会においては「ルールで許されている以上は、迷惑かどうかは二の次」という発想が一般的です。

外国:「権利の主張」>「他人の迷惑」

日本:「他人の迷惑」>「権利の主張」=我慢

近年では、日本でも外国のように「他者の迷惑を必ずしも重視せず、権利を積極的に主張する」価値観を持つ人が増えています。これは、日本独自の在り方が変化し、世界的な標準へと近づいている姿といえるでしょう。

なぜ日本人は「舐められるのか」

日本人にとって、外国人の権利主張は「自己中心的」「迷惑」と映りやすい一方で、外国人からすると日本人は「自分の意見を主張しない=無関心」に見えることもあるのです。

日本人が沈黙したり我慢したりするのは、「和を乱さない」ための文化的行動です。ところが外国人からすると、それは「無関心で、何をしても抵抗されない」と解釈される(=舐められる)リスクがあります。その結果、「黙認されている」と勘違いした一部の外国人が、日本国内で迷惑行為を働く事があるのです。

これは外交交渉でも同じで、日本は「押せば引く国」と思われやすい傾向があります。

日本社会が「迷惑」を重視する理由

日本人がなぜここまで「迷惑」を重んじるのか。その背景には、歴史的な社会構造があります。

村社会と同調圧力

江戸時代の寺請制度や五人組制度では、住民同士が相互に監視し合い、連帯責任を負う仕組みがありました。

誰かが「迷惑」をかけることは、村全体の罰や共同体からの排除に直結したのです。こうして「他人に迷惑をかけてはいけない」という感覚が社会全体に強く浸透していきました。

日本の特徴は、この同調圧力が社会のあらゆる層に制度化・道徳化されてきた点です。

小さな共同体から国家全体にまで浸透し、結果として「迷惑をかけない」という行動原理が国民共通の規範になったのです。

外国での同調圧力

外国にも同調圧力は存在します。欧米では友人グループや職場、SNSといった小さな単位で「空気を読まない人」が排除されることがありますし、イスラム圏では服装規範や信仰を守らない人が共同体から非難されることもあります。ただし多くの場合、それは限定的なコミュニティにとどまります。

連帯責任についても、似た様な事例は外国でもありますが、日本の様に日常生活の隅々まで制度化された例は珍しいのです。

近代以降の教育と道徳

明治期に導入された修身教育では、「迷惑をかけないこと」が徳目として強調されました。この価値観は戦後の道徳教育や社会規範にも引き継がれ、現代日本人の行動様式を形作っています。

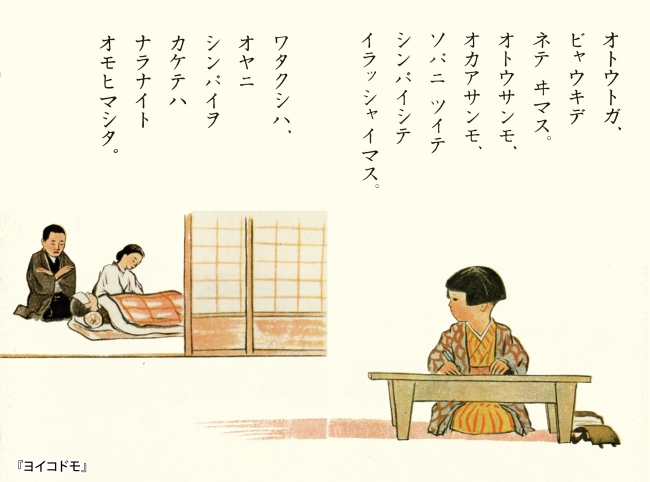

『ヨイコドモ』について。

『ヨイコドモ』は国民学校初等科1、2年生(現在の小学1、2年生)の「修身」の授業で使用された教科書である。

日本の「迷惑」の未来

「他者への迷惑をかけない」という美徳は、和を守り、他者を尊重するという日本の素晴らしい伝統であり、風習です。

しかし世界では、他者の迷惑よりも、自己の権利主張を重視する価値観の人が多いのが現実です。

外国人から見た日本

日本を訪れた外国人の中には、日本社会の空気感を心地よいと感じる人も多く、自国に戻って絶望する「post japan depression:日本旅行後の鬱」がSNSなどで度々話題にあがります。居心地の良さを気に入って、日本での生活を選ぶ人もいるようです。

一方で、我慢する日本人を軽視して、考えられないような迷惑行動を起こす外国人もいるのです。最近では、注意した日本人が暴行を受ける動画がSNSで拡散されたり、先日は外国人がパトカーの窓ガラスを素手で叩き割るというニュースも報道されました。

迷惑防止条例の弱点

外国人は、日本の道徳を学んでいません。

日本では、各都道府県によって異なりますが、「迷惑防止条例」という法制度があります。これは、他者に(道徳的に)迷惑を掛ける行為を取り締まる規範です。海外でも似た様な法令はありますが、もっと実務的な「public order law:治安維持法」といった名称が一般的です。

迷惑防止条例には弱点があります。それは、「定義されているもの」だけが処罰対象となる点です。東京都の迷惑防止条例からいくつか例を挙げて紹介します。

- 痴漢行為(公衆の場でのわいせつな接触)

- 盗撮行為(衣服内を隠し撮りするなど)

- 客引き・スカウトの禁止

- つきまとい・待ち伏せ

このように、具体的な内容が定義されており、それに「該当する場合だけ」処罰対象となり得ます。「うるさい」や「迷惑だから」といった内容では処罰できないのです。

道徳と法の間にギャップがあるのが、現代の日本の特徴ともいえるでしょう。

「暗黙の了解」が通じない社会へ

日本にとって、他者に迷惑をかけないのは「当たり前」の常識です。しかし、外国人は必ずしもそう考えてはくれません。社会の和を大切にし、暗黙の了解で配慮し合う日本人の道徳観念は、普遍の真理ではないのです。

災害時の支援物資の配給などでも、世界各地では自らの権利を最優先し、他者を押しのけて争う場面が報じられることも少なくありません。見方を変えれば、彼らは「自分や家族を守るために権利を主張している」とも言えるのです。

日本では想像しにくい光景ですが、国際的には珍しくありません。

日本の未来のために考える

迷惑行為を取り締まるために、項目を全て定義することは現実的ではないでしょう。しかし、警察権力に「包括的な権利」を与えることは、かつての治安維持法のような弾圧の危険性もあるでしょう。

私たちは、日本固有の「他者に迷惑をかけない」文化・伝統を、どうするべきなのでしょうか。

世界と同じように「権利主張」を重要視する社会にするのか、それとも他者に迷惑をかけず、「我慢」することを美徳とし続けるのか。それぞれの道で、やるべきことは変わってくるでしょう。

現代に生きる私たちの、大きな課題なのかもしれません。

関連記事:日本と世界の「遺体観」の違い

現代の日本では、土葬問題が注目を集めています。他者への配慮よりも自らの権利を優先する行為の背景には、今回の記事で解説した価値観の違いがあります。

道徳的な価値観にも違いがありますが、日本と世界では「遺体」に対する考え方も大きく異なります。日本で忌避される遺体(死体)を、世界ではどのように捉えているのか――。詳しくは以下の記事をご覧ください。

とする神道-120x68.png)