祓(はらえ)と禊(みそぎ)は、神道において穢れ(けがれ)を取り除くための根本的な儀礼です。

古代の神話から始まり、国家儀礼や生活習俗に広がり、現代にも形を変えて息づいています。

死や血といった「穢れ」に向き合ってきた日本人が、どのようにして清浄を取り戻そうとしたのかを見ていきましょう。

禊(みそぎ)とは

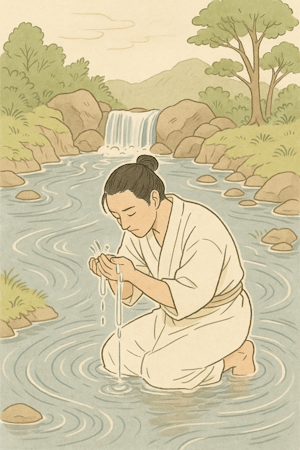

日本人が古くから大切にしてきた「水による清め」の儀式が、禊(みそぎ)です。その背景を神話からたどってみます。

神話に見る禊の起源

『古事記』によれば、伊邪那岐命は妻の伊邪那美命を追って黄泉の国に赴きました。しかし死の穢れをまとって戻ってきた彼は、川で身を清めます。

このときの水浴びが「禊(みそぎ)」の起源とされます。

さらに、この禊によって天照大神や須佐之男命といった神々が生まれたと記され、禊は「浄化」と「再生」を兼ね備えた行為であることが強調されています。

禊の作法

古代には、川や滝、海といった自然の水に身を浸し、全身を清めるのが禊の基本でした。

現代でも神職が白装束をまとい、海や川で禊を行う姿を見ることができます。

また、参拝前に行う手水や口すすぎは、この禊を簡略化したものです。日常生活の中で実践できる小さな禊と言えるでしょう。

禊の意味合い

禊は単なる「穢れ落とし」ではなく、再生の儀式でもあります。

水に身を浸すことで新しく生まれ変わり、神と交流するための清浄な状態に戻る。そこには自然と一体化し、神聖な力を受け取る感覚が込められていました。

祓(はらえ)とは

水で身を清める禊が個人の行為だったのに対し、祓(はらえ)は共同体全体が参加する制度的な儀礼として広まりました。

季節の区切りや国家行事に結びついた祓のあり方を見ていきます。

祓の歴史と制度化 ー 国家行事としての大祓(おおはらえ)

古代には六月祓(夏越の祓)と十二月祓(年越の祓)が行われ、半年ごとに罪や穢れを祓い落としました。

| 名称 | 読み | 行われる時期 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 夏越の祓 | なごしのはらえ | 6月晦日(30日) | 半年間の罪や穢れを祓い、 残り半年の無事を願う |

| 年越の祓 | としこしのはらえ | 12月晦日(31日) | 1年間の罪や穢れを祓い、 新年を清らかに迎える |

律令国家の時代には、大祓(おおはらえ)が公式な国家行事として定められ、大祓詞(おおはらえことば)には「罪」と「穢れ」が詳細に列挙されました。

ここで言う罪は、犯罪だけではなく、病気や災害、触れてしまった死や血といった穢れも含まれます。

大祓と禊祓(みそぎはらえ)

六月祓・年越祓などの「大祓」は、禊の要素と祓の要素が融合した行事とされます。平安時代以降の文献では「禊祓(みそぎはらえ)」とも呼ばれ、現代でも夏越の大祓を「夏越の禊祓」と表記する例があります。

祓の方法と道具

祓にはさまざまな方法があります。

.png)

人形(ひとがた)や形代(かたしろ)に自らの穢れを移し、それを川や海に流す「流しの儀礼」。

神職が大幣(おおぬさ)を振って穢れを祓う所作。

こうした祓具や儀式を通じて、目に見えない穢れが取り除かれると考えられていました。

水から火へ ー 環境負荷とお炊き上げ

形代を川や海に流すことは、古くから大祓の本義とされてきました。しかし現代では、環境への負荷や地域住民からの苦情を考慮し、川に流すことを控える神社が増えています。代わって広まっているのが「お焚き上げ」です。

火は古来から不浄を焼き尽くし、清める力を持つと考えられてきました。延喜式などの祭祀記録には、幣帛を「焼納」する例も見られ、火による浄化は伝統的な手法のひとつです。つまり、川に流す代わりに火で焼くことは、神道的にも祓の根拠を欠くものではありません。

現代の神社における「お焚き上げ」は、伝統を損なうものではなく、むしろ自然環境と地域社会への配慮を加えた新しい祓の形とも言えるでしょう。

現代に残る神道の風習

水で全身を清める禊、国家規模で行われた祓。それらは時代を経て、参拝作法や家庭の祈りの場といった日常習俗へと姿を変えてきました。

現代に受け継がれる小さな風習をたどってみます。

手水(ちょうず) ー 水を使った禊

神社参拝で最初に行う手水は、古代の禊を簡略化したものです。川や海で全身を清めることが難しくなった現代でも、手と口を清めることで参拝者を清浄な状態へ導きます。

これは古代の禊を簡略化したものとされ、日常の参拝作法として受け継がれています。

宗教的に複雑な「滝行」

滝に打たれて身を清める滝行も、禊の一種として古代から行われてきました。流れ落ちる水に身をさらすことで、強い浄化の力を得られると考えられたのです。

ただし、日本では神仏習合の歴史が長く、滝行は神道だけでなく修験道や密教の修行とも深く結びついています。そのため、現代の滝行は「神道的な禊」と「仏教的な修行」の要素が入り混じった宗教的に複雑な実践となっています。

今日では神職や修験者が行う本格的なものに加え、体験修行として広がるケースも見られますが、本質的には「水を通じて穢れを祓う」禊の流れに位置づけられます。

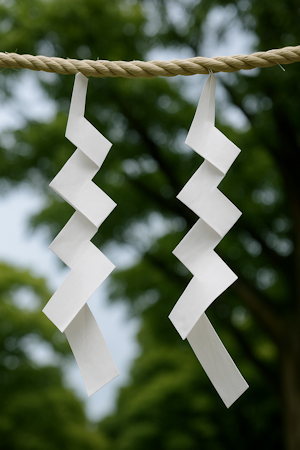

紙垂(しで) ー 風で揺れて穢れを祓う

神社やお祭りで目にする白い紙「紙垂(しで)」は、神社や地域によって折り方に違いがありますが、いずれも稲妻をかたどった清浄の象徴とされます。注連縄や大幣に付けられ、神域と俗界の境界を示す役割を担っています。

紙垂が連なって飾られるのは、単なる装飾ではなく意味があります。複数を並べることで「ここから先は神聖な場所」という結界を明示し、清浄の力を重ね合わせて強める効果があるとされます。また、風に揺れる様子が場を清め、穢れを祓う力を生むとも考えられてきました。

幣(ぬさ)と大幣(おおぬさ) ー お祓い

幣(ぬさ)は、神に捧げる供物として用いられるもので、玉串や神前に奉げる御幣(ごへい)などに見られます。布や紙を用いて作られ、神への誠意を示すと同時に、清浄のしるしとしての役割を持っています。

一方、大幣(おおぬさ)は、神職が祓の儀式で用いる祓具です。棒の先に紙垂を束ねたもので、参列者や場に向けて大きく振るうことで、穢れを祓い清める所作を表します。厄払い、交通安全祈願、地鎮祭などで神職が大幣を振る姿は、古代からの祓の伝統を受け継いだものです。

幣は本来「神に捧げるもの」ですが、大幣は「穢れを祓うもの」として強く位置づけられています。いずれも神前における清浄と祓いを象徴し、供物と祓具という二重の意味合いを持ちながら、現代の神社儀礼に欠かせない存在となっています。

鈴と拍手 ー 音による祓い

神社の参拝で鳴らす鈴や、神前で打つ拍手には、共通して「音による祓い」の意味があります。

鈴の清らかな響きは場を浄め、神を招く力があると考えられてきました。神楽鈴のシャラシャラという音も、祓具としての大幣や紙垂と同じく、清浄を示すものです。

拍手(かしわで)もまた、音を立てることで穢れを祓い、同時に神に敬意を表す行為です。現在広く行われている「二拝二拍手一拝」は伊勢神宮に由来する作法であり、出雲大社では四拍手が行われるなど、地域や神社によって違いがあります。

いずれも「音によって清め、神を迎える」という点で共通しており、現代の参拝作法の中に祓の思想が息づいていることが分かります。

神棚 ー 日常の小さな祓

古い家や小さな商店で見かける神棚は、家庭や職場に小さな神域を作るものです。神社から分けてもらった御札を祀り、日々手を合わせることで清浄を保ち、神の加護を願います。

日常における小さな祓・禊の場といえるでしょう。

百人一首に見る神道の風習

古代から続く禊や祓の思想は、季節の区切りや神への祈りを通して、人々の感性や文学表現にも息づいていました。百人一首に詠まれた歌から、その日常性をのぞいてみましょう。

夏越の祓を詠んだ歌(藤原家隆)

「風そよぐ ならの小川の 夕暮れは みそぎぞ夏の しるしなりける」

夏越の祓の光景を詠んだ歌。半年分の穢れを祓い、新しい季節を迎える区切りとして、禊が生活の中に根付いていたことを示しています。

幣を詠んだ歌(菅原道真)

「このたびは 幣もとりあえず 手向山 もみじの錦 神のまにまに」

神に捧げる幣を用意できず、代わりに紅葉を捧げたという歌。幣や祓具の観念が、人々の生活や文学に浸透していたことが分かります。

現代の日本人と神道

現代では、神社は初詣や観光の場として多くの人に親しまれています。しかし、そこに込められた宗教的意味を意識する人は少なくなっています。外国人観光客の無作法を不快に思っても、日本人自身も正しい意味を理解していないことが少なくありません。

本来、手水には禊の意味があり、大幣や鈴、紙垂は祓の具現化です。「禊を済ませる」という言葉もまた、伝統から生まれた慣用句です。

合理性を追求する風潮が強まり、多文化共生が世界的に推し進められる中で、「日本の伝統宗教・神道」はその意味を見失い、やがて歴史の中に埋もれてしまうのでしょうか。

未来へどう継いでいくかは、私たち現代を生きる日本人の手に委ねられています。

関連記事:土葬問題を考える

日本では、イスラム教の土葬に反対する声が少なくありません。

衛生上問題ないとされ、法律上も合法な土葬を忌避する日本人の根底には、神道の死を穢れとする価値観や近代の疫病蔓延などの「恐怖」があります。

以下の記事では、日本の現行法令と、土葬から火葬への転換を進めてきた歴史背景について詳しく解説しています。

関連記事:死を穢れ(けがれ)とする神道

神道の穢れ(けがれ)には様々な種類がありますが、代表的なのは「死」と「血」で、特に神聖な領域からは遠ざけられました。

以下の記事では、神道における「死の穢れ」について、各時代の扱われ方から現代に残る風習まで紹介しています。是非合わせてご覧ください。

とする神道-160x90.png)

とする神道-120x68.png)