寒い国のパンは、なぜこんなにも硬いのでしょうか。

ドイツをはじめ北ヨーロッパでは、噛みしめるほど味が出るライ麦パンが日常の主食です。一方、日本ではふんわり柔らかな食パンや菓子パンが主流。同じ「パン」でも、硬さや味わいがまったく異なります。本記事では、原料や気候、食文化の違いから、日本へのパン伝来の歴史、そしてなぜ硬いパンが日本で定着しなかったのかまでをたどります。

ドイツのパンが硬すぎる?

旅行や留学でドイツを訪れた人の多くが、最初に驚くのがパンの硬さです。「顎が疲れる」「まるでレンガ」といった感想も珍しくありません。

これは単なる食感の違いではなく、原料や製法、さらに地域の気候や食文化の背景が関係しています。

ドイツでは、パンは単なる食事の一部ではなく、歴史と生活に密着した「主食」です。そして、その多くは小麦ではなくライ麦から作られています。

ドイツなどで食べられているライ麦パンには、ツブツブが含まれていることも多いです。これは、食感や香ばしさを加えるほか、栄養価(食物繊維・ミネラル・オメガ3脂肪酸など)を高めるために、小麦やライ麦の粒、あるいは押し麦、ヒマワリの種、カボチャの種、亜麻仁(フラックスシード)などを生地や表面に混ぜ込んでいるためです。

例 : Sonnenblumenbrot(ヒマワリの種入りパン), Kürbiskernbrot(カボチャの種入りパン)

硬いパンと柔らかいパンの違い

パンと一口に言っても、その硬さや食感は国や地域によって驚くほど異なります。こうした違いは単なる好みの問題ではなく、原料や気候、さらには文化的背景によって形づくられてきました。

まずは硬いパンと柔らかいパンを分ける大きな要因である「原料の違い」から見ていきましょう。

原料の違い – 小麦とライ麦

柔らかいパンの代表格である食パンは、小麦粉に多く含まれるグルテンが発酵時に網目状の構造を作り、ふんわりと膨らみます。発酵にはイーストが用いられるのが一般的です。

一方、ライ麦はグルテンが少なく、発酵にはサワードウ(乳酸発酵)を用いるのが一般的です。ライ麦は小麦に比べてグルテンが少なく、イーストだけでは膨らみにくいため、乳酸菌と野生酵母が共存するサワードウのような天然酵母が使われます。

また、ライ麦パンは酸味があり、水分保持力が低いため、外皮(クラスト)が硬く、中身(クラム)もしっかりしています。この「硬さ」と「酸味」こそがライ麦パンの特徴です。

食べられている地域 – 気候と土壌

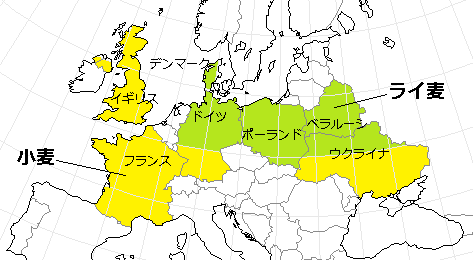

ライ麦は寒冷地域や「やせた土地」でも育ちやすく、北欧・東欧・ドイツ北部などで主食化しました。逆に南欧や西欧の温暖地域では小麦栽培が盛んで、小麦パンが主流です。

つまり、パン文化の分布は気候や土壌条件と密接に結びついています。

画像引用 : 冬小麦と春小麦とライ麦 | 旅の情報〜地理の世界から〜

旅行先がパン食文化の国だと聞くと、多くの人はふんわり柔らかな小麦パンを思い浮かべるかもしれません。しかし、訪れた地域がライ麦パンを主食とする文化圏だった場合、そのずっしりとした食感や酸味に驚くこともあります。

硬いパンを切る道具 – BrotmesserとBrotmaschine

硬いパンをきれいに切るには、特別な道具が必要です。

ドイツの家庭では「Brotmesser(ブロートメッサー)」と呼ばれる長い波刃のパン切り包丁や、「Brotmaschine(ブロートマシーネ)」という手動・電動のパン切り機が使われています。

これらは北欧、ロシア、ポーランドなどライ麦パン文化のある地域でも広く使われています。

ドイツではBrotmesserやBrotmaschineは、日本の炊飯器のような存在です。

パンを切る道具は、ライ麦パン文化の家庭にとって生活必需品なのです。(逆に、ライ麦パンの文化圏では、日本の炊飯器のような「米を炊く」家電製品の普及率は低い)

フランスパンが硬いのはなぜ?

日本では、フランスパンも「硬いパン」として有名ですが、ライ麦パンと「硬さの理由」はまったく異なります。

ライ麦パンはグルテンが少ないため生地が詰まり、ずっしりと重く酸味のある食感になります。

一方、フランスパンは小麦粉・水・塩・酵母だけというシンプルな配合を高温で焼き上げることで、外側がパリッと硬いクラストに仕上がるのです。

フランスパンの中は大きな気泡を含んでいて軽く、ライ麦パンの「密な硬さ」とは対照的です。

日本のパンとフランスパンの違い – 同じ小麦粉パンでも違う「硬さ」

日本の柔らかいパンは、小麦粉に加えて砂糖・バター(またはマーガリン)・牛乳・卵を使うことが多く、これらが柔らかさ・甘さ・コクを出します。

同じ小麦粉で作るパンでも、使う材料や焼き方によって出来上がりには大きな違いが生じます。

日本へのパン文化の伝来

日本では柔らかい食パンや菓子パンが当たり前になっていますが、世界では硬いパンが主食の地域も数多くあります。その違いは、気候や農業条件と密接に結びついてきました。

次に、パンが日本に伝わった歴史をたどりながら、その背景を探ります。

ポルトガルから

日本に「パン」という言葉が伝わったのは16世紀半ば。ポルトガル語の「pão(パォン)」が語源です。パンという言葉や、ポルトガルから入ってきた他の言葉について、以下の記事でも詳しく扱っていますので、興味のある方はご覧ください。

1543年に鉄砲が種子島に伝来した数年後、南蛮貿易とキリスト教布教とともに小麦パンが九州にもたらされました。

当時のパンは宣教師や南蛮人が食べるもので、庶民には馴染みのない異国の食べ物でした。

イギリスなどから (富国強兵政策)

幕末に開港すると、イギリスなどから製造方法伝えられ、横浜や長崎の外国人居留地でパン屋が開かれ、小麦の食パンや硬パン(軍用の乾パン)が作られました。

特に軍事用の硬パンは保存性を重視したため非常に硬く、水やスープに浸して食べるものでした。これらはあくまで軍や外国人向けで、日本人の一般的な食卓には上りませんでした。

軍で硬いパンが採用された背景

明治政府は、徴兵制度とともに近代的な兵站(補給)制度を整える必要がありました。

当時の欧米列強では、保存性の高いビスケットや乾パンが軍用食の標準で、野外行軍や海軍遠洋航海に欠かせませんでした。日本陸軍はフランス・プロイセン式、海軍はイギリス式の制度を取り入れ、兵食もその一環として導入されました。その理由には以下のようなものが挙げられます。

- 長期保存が可能

湿気やカビに強く、密封すれば数か月以上保存できる。 - 輸送しやすい

軽量かつ割れにくい形状で、大量輸送に適していた。 - 栄養補給

小麦粉を主原料にし、糖や脂肪を加えれば高カロリーを確保できる。

ドイツから(第一次世界大戦の捕虜)

第一次世界大戦後、日本各地の捕虜収容所に送られたドイツ人は、音楽やビール醸造とともにパン作りも地元に伝えました。

しかし、当時の日本ではライ麦の入手が難しく、小麦粉で代用したため、本国のような硬いライ麦パンは再現できませんでした。その結果、伝わったのはビールや菓子パン、ケーキ類のほうが多く、ライ麦パンはほとんど定着しませんでした。

以下の記事でも、板東捕虜収容所(徳島県)のドイツ人について触れています。海外からの食文化の伝来に興味のある方は是非こちらもご覧ください。

日本で硬いパンが定着しなかった理由

ヨーロッパでは主食として長く食べられてきた硬いパンも、日本では一部を除いて定着しませんでした。その背景には、味や食感の好みだけでなく、農業条件や流通の事情も複雑に絡んでいます。

ここからは、日本で硬いパンが広く普及しなかった理由を、いくつかの視点から掘り下げてみましょう。

柔らかくて甘いパンが好きな日本人

日本は米を主食とする文化で、もちもち・柔らかい食感が好まれます。

明治以降、パンが広まるときも、あんパンやジャムパンといった甘く柔らかい菓子パンが人気を集め、硬く酸味のあるライ麦パンは受け入れられにくかったのです。

明治期に流行したパンとしては以下のようなものがあります。

- あんパン(1874年)

木村屋總本店が開発。こしあんを詰め、当初は酒種酵母を使用。明治天皇への献上で有名に。 - ジャムパン(1900年頃)

中村屋が発明。甘いジャムを詰めた菓子パンで、洋風パンの和風アレンジとして普及。 - クリームパン(1900年代初期)

カスタードクリーム入りのパン。中村屋が考案したとされる。

また、大正から昭和にかけては以下のようなパンの人気がありました。

- メロンパン(原型は大正末)

表面にクッキー生地をかぶせて焼いたパン。現在のようなメロン味ではなく、形や模様がメロンに似ていたことから命名。 - カステラパン

甘いスポンジケーキ生地を載せたパンで、洋菓子との融合が進んだ時期。 - コッペパン+ジャム/クリーム

学校給食や街のパン屋で、甘いスプレッドを塗って販売されるように。 - あんドーナツ

揚げパンにあんこを詰め、砂糖をまぶした菓子パン。

原料の栽培と流通

日本ではライ麦の栽培が限られ、輸入も高価でした。

戦後の学校給食やパン普及政策は、アメリカ式の柔らかい食パンが中心で、ライ麦パンが広まる土壌は整いませんでした。

日本ではライ麦に限らず、小麦も含めて栽培が難しい要因が多いです。以下に日本での栽培が「不利」な要因をまとめてみます。

| 作物 | 日本で「不利」になる要因 |

|---|---|

| 小麦 | 梅雨・台風期と収穫期の重なり 排水不良 高湿に由来する赤かび・穂発芽 |

| ライ麦 | 高温多湿・長雨の登熟期 需要・流通が小さい かび毒リスク管理のコスト |

日本で麦が難しいと言われるのは、作物の能力というより「梅雨と高湿が収穫期に直撃する気候のせい」です。小麦は工夫次第で地域的に成立しますが、ライ麦は食用穀物としてはさらに条件が厳しく、緑肥(りょくひ : 肥料用途)や飼料向けの利用が現実的なところです。

身近な食べ物にある興味深い歴史

硬いパンは、北ヨーロッパの寒冷な気候と保存性の必要性から生まれた食文化です。

日本のパン史は、西洋との交流の歴史そのもの。ポルトガル、イギリス、ドイツ、それぞれが異なる形でパンを伝えました。

ライ麦パンが日本で根付かなかった背景を知ると、普段食べているパンや米の一粒にも、長い歴史と文化の物語が詰まっていることに気づきます。

次にパンを食べるとき、その「硬さ」や「柔らかさ」の裏側にある歴史を味わってみてはいかがでしょうか。

関連記事:野菜なしでも平気?

便利な冷凍食品やカップ麺などが簡単に手に入る時代となり、若い世代の人たちの中には「野菜を食べない」食生活を行っている人もいるようです。

以下の記事では、野菜を食べる習慣がなかった時代に、多くの人たちが苦しめられた病気の歴史と共に、その対策に有効な食材などを紹介しています。是非あわせてご覧ください。