グローバル化が進む現代社会では、移民政策は多くの国で重要な課題となっています。ヨーロッパでは難民受け入れや移民の社会統合をめぐる議論が続き、アメリカでも国境管理や移民労働者の扱いが常に政治の焦点になっています。

「移民を受け入れるべきか、それとも制限すべきか」――この問いに正解はなく、国や時代によって答えは異なります。そんな中、私たちが学びの材料にできるのが、台湾の歴史です。

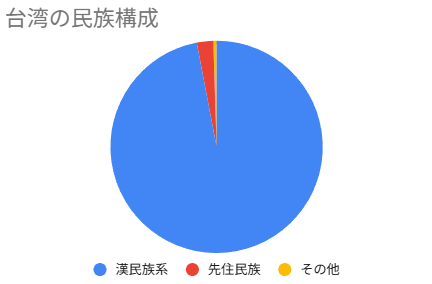

現在の台湾人口の約95%は中国系住民ですが、17世紀までは島の大部分を先住民族が占めていました。清朝の移民政策や戦後の大規模移住を経て、中国系住民が多数派となり、社会・文化・政治構造を大きく変えたのです。

台湾の事例は「移民が社会をどう変えるのか」を示す貴重なケーススタディであり、現代の移民政策を考える上で多くの示唆を与えてくれます。

現代台湾と先住民

現代の台湾は中国系住民が圧倒的多数を占めていますが、17世紀以前は事情がまったく異なっていました。島の大部分は先住民族が暮らし、言語も文化も中国とは別系統でした。

ここから、中国系住民が多数派となった経緯を理解するために、まずは現代の人口構成と多様性を確認してみましょう。

現代台湾の人口構成と多様性

台湾と聞くと、多くの人は中国語を話す人々と賑やかな夜市、媽祖廟(まそびょう)などの中国文化を思い浮かべるでしょう。実際、現代の台湾人口の約95%は中国系(漢民族系)で、先住民族はわずか5%程度しかいません。

現代台湾は、中国系住民が多数派ですが、その中にも異なるルーツがあります。

- 閩南人(本省人):清代に福建省南部から渡来した人々とその子孫。

- 客家人(本省人):広東省や江西省から渡来した客家系。

- 外省人:1945年以降、中華民国政府と共に中国本土から移住した人々。

- 先住民族:台湾に古くから暮らすオーストロネシア系諸族。

漢民族系が圧倒的多数で、先住民族は少数派です。しかし、彼らの文化・言語は台湾の多様性を形づくる重要な要素です。

台湾の先住民族と言語

中国人が多数派となった台湾は、歴史全体から見ればごく最近のものです。17世紀初頭、オランダや明の遺臣が台湾をめぐって争った時代、島のほとんどは先住民族が暮らし、中国系は沿岸部にわずかに存在する程度でした。

台湾には、認定されているものだけで約16もの原住民族が住んでいて、言語は20種類以上あったといわれています。それらすべての言語は、中国語とは全く異なるオーストロネシア語族に属します。これはフィリピン語、マレー語、ハワイ語、マオリ語などと同系統で、中国語(漢藏語族)とは文法も単語も発音も大きく異なります。

台湾の言語と中国語の違い

文法について、台湾先住民族の「アミ語」を例に、中国の北京語と比較してみます。

| 項目 | 中国語(北京語) | 台湾先住民族語(アミ語) |

|---|---|---|

| 語順 | 主語-動詞-目的語(SVO) | 主語-動詞-目的語(SVO)が多いが、動詞の前後に焦点語や接辞が頻出 |

| 動詞活用 | 活用ほぼなし(助詞や文脈で時制表現) | 動詞が接辞変化(時制・態・相を接辞で示す) |

| 人称代名詞 | 我(wǒ)、你(nǐ)など | ako(私)、isu(あなた)など(フィリピン諸語に似る) |

| 格助詞 | 基本的になし(語順で示す) | 名詞に接辞をつけて主格・目的格などを示す場合あり |

また、中国(北京)語と台湾(アミ)語では言語系統が全く異なるため、単語や語彙は異なり、語源的に同じ「親戚語彙」すらありません。ただし、交流を通じて、中国語からの借用語は使われていました。

- 文法:アミ語など先住民族語は動詞の接辞変化が多く、時制や態を示す。中国語は語順と助詞で表す。

- 発音:中国語は声調あり、先住民族語は声調なしで開音節(母音で終わる音)が多い。

清朝以降の移民流入によって、先住民族は閩南語や北京語を習得するようになり、母語話者は急減しました。

台湾への移民の歴史

台湾には元々先住民族が暮らしていましたが、どのような経緯を経て中国人(漢民族系)の人が大多数を占めるようになったのか、歴史を振り返ってみます。

台湾に入り込んだ外部勢力の歴史は、以下のような流れになっています。

ヨーロッパ(植民地) → 明 → 清 → 日本 → 中華民国

簡単な年表で確認しておきましょう。

| 時期 | 外部勢力・移民 | 主な出来事 |

|---|---|---|

| 1624年 | オランダ東インド会社 | 澎湖から移り、台南・安平にゼーランディア城を築き植民地支配を開始。 |

| 1626年 | スペイン | 台湾北部(淡水・基隆)に進出、サン・ドミンゴ城を築く。1642年にオランダに敗退。 |

| 1662年 | 明の遺臣・鄭成功 | ゼーランディア城を攻略しオランダを追放、台湾を明復興の拠点とする。 |

| 1683年 | 清朝 | 施琅の遠征で鄭氏政権を滅ぼし、台湾を清領とする。 18世紀以降、福建・広東から大規模移民を奨励。 |

| 1895年 | 日本 | 下関条約により台湾を獲得、台湾総督府を設置。 日本人移民やインフラ整備を推進。 |

| 1945年 | 中華民国政府 (国民党) | 日本の敗戦で台湾を接収。 本土から軍人・官僚・民間人約120万人が移住。 |

| 現代 | 外国人労働者 (主に東南アジア) | 経済成長に伴い、ベトナム・インドネシア・フィリピンなどから出稼ぎ労働者が増加。 |

日本から台湾へも移民が行われていますが、この統治目的とは別に、その他の国へも移民政策を推進しています。終戦まで数十万人の日本人が海外へ移り住み、その中には共生に成功している事例もあります。

以下の記事で詳しく紹介していますので、是非合わせてご覧ください。

💡関連記事:日本から送り出された「移民」-苦労の歴史と現代の共生

清朝の移民政策:制限から奨励へ

1683年、清朝は鄭氏政権(明の遺臣)を滅ぼして台湾を編入しました。

当初は移民を制限し、渡航できるのは男性のみ、家族同伴は禁止でした。しかし18世紀に入り、農業開発のため福建・広東からの移民を奨励する政策に転換します。

土地開発契約(墾號)制度により、移民は土地利用権を得て農地を拡大。

墾號(こんごう)=清朝政府公認の開墾組織・土地開発の権利単位

先住民族の土地は徐々に漢民族系移民に移り、19世紀末には台湾西部の大半が漢民族系人口になりました。

支配権力が土地制度を作り、外部から移民を導入して農業社会を作ったという点においては、日本が満州地方で行った土地の接収などと共通する点があります。以下の記事でも詳しくまとめてありますので、興味のある方は是非ご覧ください。

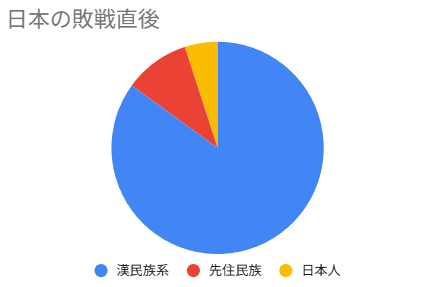

戦後の大規模移住:外省人の流入

1945年、日本が敗戦し台湾は中華民国に接収されます。その後、中国本土から多くの軍人・官僚・その家族が移住しました。

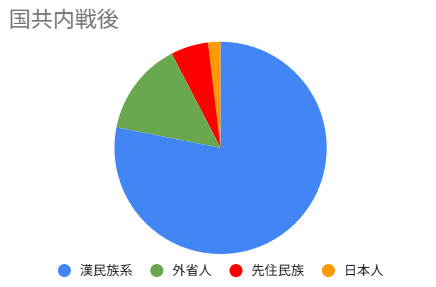

特に1949年、国共内戦に敗れた国民党と共に約120万人が台湾に渡り、外省人と呼ばれました。彼らは政治・軍事の中枢を担い、本省人との間に文化的・政治的な溝が生まれました。

中華民国(Republic of China)という国号は、孫文らによって辛亥革命後に付けられました。当時「Republic = 共和国」という和製漢語がありましたが、中華人民共和国と違って彼らは「民国」を選びました。その理由については、以下の記事で解説しています。

💡関連記事:「共和国」ではなく「民国」を選んだ中国 ― 日本の和製漢語とアジアの近代化

歴史的移民政策がもたらした社会変化

- 先住民族の土地喪失・文化衰退

- 多民族間の衝突と融合

- 言語の変遷(閩南語・客家語から北京語へ)

- 政治構造の変化(外省人優位から民主化へ)

現代世界の移民政策との比較

台湾の移民史は特殊に見えますが、現代の移民問題と比べると共通点が多く見られます。

| 項目 | 台湾のケース | 現代の欧米 | 共通点・相違点 |

|---|---|---|---|

| 移民の規模 | 数世代にわたる大規模移住+戦後120万人流入 | 年間数十万〜数百万人 | 台湾は同文化圏からの移民が多い |

| 文化的距離 | 言語・宗教が近い | 言語・宗教が大きく異なる場合が多い | 欧米は多文化共生の課題が大きい |

| 先住民への影響 | 土地喪失・文化衰退 | 米・豪で顕著 | 台湾は短期間で先住民が少数派に |

| 政治構造への影響 | 外省人支配→民主化 | 欧米でも移民の政治参加が拡大 | 政治的影響は長期的に顕在化 |

移民政策のメリット・デメリット

メリット

- 労働力確保と産業発展

- 多文化による食・芸術・商業の豊かさ

デメリット

- 先住民族や元住民の権利喪失

- 文化摩擦や社会分断

- 政治構造の変化による緊張

まとめ ― 台湾史が教えること

台湾に中国系住民が多い理由は、偶然や地理的近さだけでなく、清朝期の農業移民奨励政策と戦後の大規模移住という二つの歴史的転換点にあります。

移民は社会を豊かにする一方で、文化的摩擦や権力構造の変化をもたらします。現代の台湾は目覚ましい発展を遂げ、多くの人々が豊かな生活を送っています。その一方で、先住民族が守り続けてきた言語や文化は大きく失われつつあります。

伝統の消失は惜しむべきことですが、教育や医療の充実といった「生活の向上」もまた人々にとって大切な価値であり、私たちは両者の間でどのようなバランスを取るべきかを考える必要があるでしょう。

台湾の歴史は、移民政策を考える際に「短期的な労働力確保」だけでなく、数世代先の社会構造まで見据えた設計が必要であることを教えてくれます。

台湾に住む台湾人と、中国に住む中国人は、同じ民族でありながらその考え方・価値観に大きな違いがある事が日本でも知られています。なぜそのような違いが生じているのでしょうか?

以下の記事では、その歴史的な背景や教育の違いなどを解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください。