現代社会において、私たちは「女性の裸は性的だ」とする価値観があります。果たしてこれは本当に自然な感覚なのでしょうか。それとも歴史や文化が作り上げてきたものなのでしょうか。

本記事では、現代の事例と歴史的背景を手掛かりに、女性の体をめぐる価値観を考えてみたいと思います。

「性的か否か」で揺れる現代

現代においては、日本だけでなく世界各国で「男女平等」が法制度や社会運動の中で推し進められています。これと並行して、女性の権利を守るための取り組みも活発に行われ、特に「女性の体が性的に消費されること」については、多くの人が問題意識を持ち、改善を求める声が高まっています。

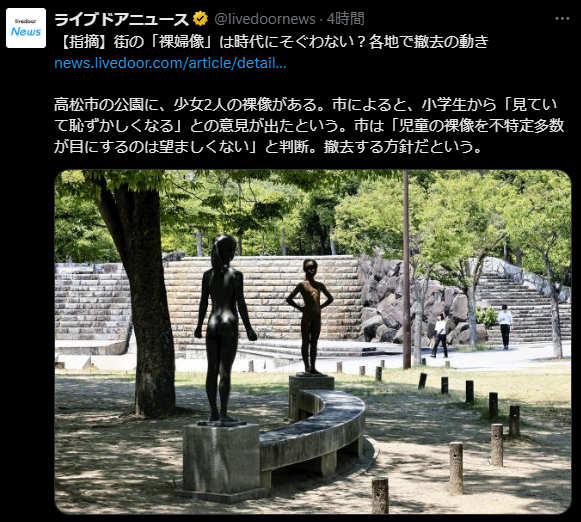

裸婦像撤去の動き

近年、日本各地で裸婦像を撤去する動きが話題になっています。理由は、子どもが見て「恥ずかしくなる」という意見がでたとのこと。

公共空間に設置された裸婦像について、「子どもに見せるのは不適切」「恥ずかしい」として撤去を求める声が相次いでいます。芸術作品として長く親しまれてきた像でさえ「性的だ」とされ、公共性との折り合いが問われています。

女性モデルのSNS炎上

ある女性モデルは、胸の大きさが強調されやすい体型でしたが、ただ「服を着た」普通の写真を投稿しただけで「過度に性的だ」と批判されました。匿名のSNSでは、“胸を小さくする手術だってあるのに、そうしないのは性的に見られることを狙っているのでは”といった極端な意見まで飛び交い、騒動は一気に広がっていきました。

これに対してモデル本人は「これはただの自分の体」と冷静に返答。しかしこのやり取りは、本人の認識と社会の受け止め方の大きなギャップを浮き彫りにしました。この事例は「見る側の感覚」がどれほど強く働いているかを示す象徴的な出来事といえるでしょう。

#FreeTheNippleデモ

一方、ヨーロッパやアメリカでは「#FreeTheNipple(乳首を解放せよ)」運動が行われています。女性が上半身裸で行進し、「男性は裸で許されるのに、なぜ女性だけが隠さなければならないのか」と訴えるデモです。

画像引用 : Oil City News

彼女たちは「女性の胸は性的なものではなく、ただの体の一部だ」と主張します。この運動は、女性の体をめぐる二重基準への異議申し立てでもあります。

歴史の中で作られた価値観

本来ただの人間の体でしかない「女性の裸」に対し、「性的」といった価値観が作られたのは、どういった経緯があるのでしょうか?少し歴史を振り返ってみます。

西洋宗教と性道徳

女性の胸が「性的で隠すべきもの」とされた背景には、キリスト教的価値観があります。

旧約聖書の「アダムとイブ」の物語では、禁断の果実を口にした後に「裸を恥じて隠した」ことが強調されます。この物語は、「女性の裸は恥ずかしい」という価値観の源泉ともいえるほど、現代社会に大きな影響を与えていると考えられます。

特に女性の乳房や性器は「誘惑」「堕落」の象徴とされ、長く抑圧の対象になりました。

画像引用 : ターキッシュ・カルチャークラブ

西洋宗教の「女性=罪の源泉」という価値観

キリスト教やイスラム教だけでなく、その基になっているユダヤ教においても、「女性の体は誘惑で罪の源泉」とされています。

- 旧約聖書『創世記』

アダムとイブの物語では、禁断の果実を食べるきっかけを作ったのはイブとされます。そのため「女性=男性を誘惑して堕落させる存在」というイメージが生まれました。 - 教父アウグスティヌス(4~5世紀)

原罪思想を展開し、「性欲」自体を罪と結びつけました。「女性の裸」や「女性の体」は「罪の象徴」であり、「隠すべきもの」とされやすくなりました。

こういった宗教的な思想を基に、西欧には「女性の身体=罪と誘惑の源泉」という強固な価値観が根付いていきました。中世のキリスト教世界では、女性は「聖母マリア=純潔」の理想像と、「誘惑する女=エバ」の負のイメージの二極で語られるようになります。

意外と私たちの身近な所に宗教はあるものです。身近なユダヤ教についてまとめた以下の記事も是非ご覧ください。

芸術という特別な分野

ルネサンス以降の芸術では裸婦像が理想美として描かれましたが、それは「芸術だから許される」という特別な枠組みの中でのことでした。日常生活では「裸は恥ずべきもの」という価値観が変わることはありませんでした。

西洋道徳を取り入れた明治日本

日本は江戸時代まで、裸に比較的寛容でした。温泉や風呂での混浴、浮世絵に見られる裸の表現など、裸は生活や芸術に自然に存在していました。

しかし明治以降、西洋文明を取り入れる過程で「裸=恥ずかしい」「隠すべき」というモラルが輸入されます。

文明国として認められるために、当時の日本政府は積極的に性道徳を強化しました。この過程で、女性の体を性的とみなす西洋的価値観が日本社会にも根付いていったのです。

混浴の禁止(明治3年~)

江戸時代までは銭湯や温泉での混浴は一般的で、庶民の生活の一部でした。しかし、来日した西洋人が「野蛮だ」と批判したため、明治政府は1870年(明治3年)に混浴禁止令を出します。

実際には庶民からの反発が強く、すぐには徹底されませんでしたが、以降「男女の裸は公の場で分けるべき」という規範が定着していきました。

日本は、国家の政策として、「裸=恥ずかしい」という西洋道徳を日本に取り入れたのです。

現代でも、日本の温泉文化は海外旅行者に大きな驚きを与えます。

裸のまま他人と同じ湯に入る習慣は、多くの国では考えにくく、日本特有の文化として印象に残るようです。

公娼制度の再編と規制 (明治5年~)

江戸時代から存在した遊郭制度を引き継ぎつつ、明治政府は「近代的管理」の名の下に厳格な規制を始めます。

1872年(明治5年)に「芸娼妓解放令:げいしょうぎ かいほうれい」が出され、一見「自由化」のようですが、実際には公娼制度を再編し、警察による監督を強める方向に働きました。背景には「西洋列強に恥ずかしくない制度に整える」意識があり、女性の性の管理を国家が強化したことを意味します。

- 芸妓(げいぎ):宴席で歌舞音曲を披露し、客を楽しませる女性。

- 娼妓(しょうぎ):売春を業とする女性、特に公娼(公的に認められた売春婦)を指す。

服装改革(肌の露出の制限)

明治初期、政府は「文明開化」の一環として洋装を推奨しましたが、そこには「肌を隠すこと=文明的」という価値観が含まれていました。江戸期までは肩や胸元を開けた和服も多かったのに対し、明治政府は「肌を出す=野蛮」とみなし、特に女性に対して「洋装=上品で恥じらいのある姿」を奨励しました。

肌を人前で隠すことが、文明国の証とされたのです。

下着文化の輸入と変わるモラル

江戸時代の庶民は、現代のような下着を身につける習慣はほとんどありませんでしたが、明治維新後、西洋式の洋服が導入されると、「下着」を着用する習慣が広まっていきます。西洋の価値観では「下着は肌を隠し、外に見せてはいけないもの」という意識があったため、日本でも「下着を着る=慎み深い」「下着を見せる=はしたない」という規範が形成されました。

また、現代では常識となっている女性のブラジャーは、戦前から存在はしていましたが、大きく普及したのは戦後のことです。「ブラジャー着用は常識」という価値観は、比較的新しい文化といえます。

胸を意味する「chest」という英単語には、「箱」という意味があります。なぜ箱と胸が同じ単語なのでしょうか? 以下の記事で詳しく紹介していますので、興味のある方は是非ご覧ください。

「見る側」で決まる解釈

ここまでの流れを振り返ると、「女性の体が性的かどうか」は生物学的に決まるものではなく、社会の「まなざし」によって決まってきたと分かります。

男性の上半身裸は「健康的」「力強い」とされ肯定されますが、女性の上半身裸は「性的」「不適切」とされがちです。

この二重基準の根底には、権力を持つ側の視点が反映されています。つまり「女性の裸=性的」というのは普遍的な真理ではなく、社会的に作られた規範なのです。

日本の男尊女卑が生み出す女性抑制

日本では江戸時代に広く儒教教育が行われ、その中で「男尊女卑」の思想が根付いていきます。

儒教は基本的に「家族と社会秩序の維持」を重視します。そのため女性に期待されたのは「夫に従い、子を産み育て、家を守る」という役割で、「三従の教え」(少女は父に従い、嫁して夫に従い、老いては子に従う)や「四徳」(婦徳・婦言・婦容・婦功)がその典型です。

儒教社会の中で、女性は「家を乱す危険のある存在だから制御すべき」として位置づけていました。「女性が性的に振る舞えば秩序を壊す」と考えられていたのです。

そのため、日本では「女性は慎み深くあるべき」という価値観が浸透しました。

明治期に西洋の「裸=恥ずかしい」「胸は性的」という観念が入ってくると、それが 儒教的な「貞淑」「良妻賢母」思想 と結びついて強化されました。

結果として、「女性は秩序を守るために慎むべき存在」+「女性の裸は性的に恥ずかしい」という二重の規範が成立したわけです。

本サイトでは儒教などの宗教に関する記事が他にもあります。以下の記事は儒教の「論語」に述べられている不惑などの言葉について解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください。

「女性は性的」とする価値観の行きつく先

イスラム教も旧約聖書の伝統を継承しているため、「女性の身体が男性を惑わす」という発想があります。クルアーン(コーラン)やハディース(預言者言行録)には「女性は慎み深く衣服で身を覆いなさい」と繰り返し説かれています。

ただしイスラム教では「女性の身体=罪そのもの」というより、「女性は性的に魅力があるので、それを隠して社会秩序を守るべき」という強調が中心です。

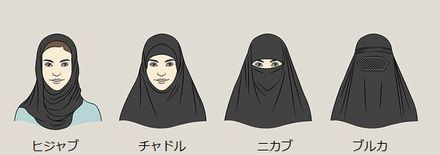

その結果として、ヒジャブやブルカの文化が形成されていきました。

画像引用 : もっともらしくない!! – はてなブログ

キリスト教とイスラム教の違い – 「女性の身体」の扱い

キリスト教とイスラム教は、どちらも同じユダヤ教にルーツを持つ宗教ですが、女性の身体の扱いについては以下のような違いがみられます。

- キリスト教:女性の身体を「罪」と結びつける傾向が強く、「肉欲=原罪の表れ」という神学的枠組みがありました。

- イスラム教:女性の身体そのものを「罪」とはせず、むしろ「性的魅力が大きいからこそ隠して社会秩序を守る」という理路で語られることが多い。

ただし現実には、どちらの文化圏でも「女性の身体=誘惑」というイメージが強固に定着しています。

「女性の体は誘惑で罪の源泉」という思想は、イスラム教だけでなく キリスト教(さらに旧約=ユダヤ教的伝統) に根ざす価値観です。

両者は宗教的背景が共通しているため似た規範を持ちますが、イスラム教は「罪」というより「秩序維持」の観点から女性の身体を覆わせる傾向が強いのが特徴です。

コラム:もし女性優位の社会だったら?

私たちは当たり前のように「女性の体は性的だ」と思い込みます。けれど、それは歴史や権力構造が作った価値観にすぎません。

もし歴史が逆で、女性が社会的に優位な文化が続いていたらどうでしょうか。

- 男性が上半身裸になると「女性を誘惑している」と批判される。

- 筋肉を強調する服装は「不適切」とされ、男性の衣服に強い制約がかかる

- 芸術作品では男性の裸像が理想美として称えられる一方、日常での露出は恥ずかしいとされる。

この想像実験を通じて分かるのは、「女性の裸は性的」という発想は自然でも普遍でもなく、社会的に作られた価値観だということです。

現代社会では「女性の裸は特別で価値がある」と感じる人もいるかもしれません。

しかしその価値は、多くの場合「男性の視線」によって規定されたものであり、結局は男性優位の価値観に過ぎないのです。

まとめ:その価値観は誰のため?

裸婦像撤去やSNS炎上の背景には、「女性の体は性的で恥ずかしい」という価値観が根付いています。しかしそれは生物学的な必然ではなく、歴史や文化が形成したものに過ぎません。

では、この価値観は誰のために存在しているのでしょうか。女性のためか、社会の秩序のためか、それとも男性の視線のためか。

未来の社会では、女性の体が「性的」から解放され「ただの体」として見られる日が来るのか。

読者の皆さんは、どう思われるでしょうか。

関連記事:江戸時代の”性的”とは?

今回の記事では、女性の裸が性的とする価値観が作られた「歴史的背景」に重点を置いて解説を行ってきました。

しかし、女性の裸が日常だった江戸時代、人々は何を”性的”と感じていたのでしょうか。以下の記事で、イラストを交えながら詳しくまとめていますので、是非あわせてご覧ください。