💡この記事は、日本の伝統宗教「神道」特集の一部です。

奈良の鹿は、古くから「神鹿」として神道と結びつき、時には殺せば死罪に処されるほど厳しく守られてきました。やがて近代になると行政による保護が始まり、現在では国の天然記念物として法的に守られる存在となっています。

本記事では、奈良の鹿がどのように扱われ、信仰から法制度へと移り変わった保護の歴史をたどります。

奈良の鹿と信仰の始まり

奈良の鹿が特別扱いされてきた背景には、春日大社の創建にまつわる神話があります。神話と政治の権威が重なり合う中で、鹿は「神の使い」としての特別な位置づけを獲得しました。

白鹿に乗った神の降臨

春日大社の祭神・武甕槌命(たけみかづちのみこと)は、白鹿に乗って奈良の地に降り立ったと伝えられます。この伝承によって、鹿は春日大社の神聖な象徴となり、藤原氏の氏神信仰と結びつきました。鹿を守ることは、単なる自然保護ではなく、氏族の権威と秩序を守ることでもあったのです。

鹿を守る厳罰 ― 鹿杖刑と死刑

鹿が「神の使い」として絶対的な神聖さを帯びると、それを守るために厳しい罰則が定められました。

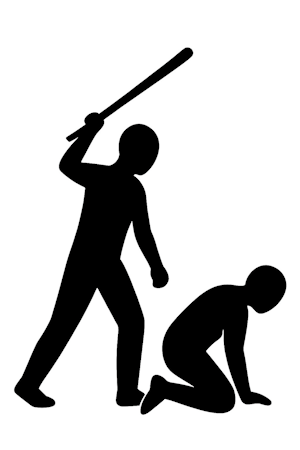

鹿杖刑(ろくじょうけい)と死刑

奈良時代には、鹿を殺傷した者に対して「鹿杖刑」と呼ばれる刑罰が科されました。これは杖で打擲(ちょうちゃく)するもので、単なる戒めではなく、律令国家が神威を守る姿勢を示すものでもありました。

さらに、鹿を殺した罪が「死刑」にまで発展することもあったと伝えられています。

なぜ鹿だけが死刑に?

狐や蛇など、他の神使(しんし)とされる動物を殺しても死刑まで科されることはありませんでした。

奈良の鹿が突出して厳罰化されたのは、春日大社が藤原氏の氏神であったためです。鹿を傷つける行為は、そのまま藤原氏の権威を否定する行為となり、特異な厳罰が設定されたのです。

神道における神の使い全般に興味がある方は、是非以下の記事もご覧ください。

鹿食免(かじきめん) ― 禁忌と例外

鹿を殺すことは重罪でしたが、一方で「鹿食免(かじきめん)」と呼ばれる特権も存在しました。

鹿食免(かじきめん)とは

一部の僧侶や権力者には、特別に鹿肉を食することが許されました。

鹿肉は薬効があるとされ、病気治療や儀式に用いられることがありました。これは「禁忌と実生活の折り合い」として生まれた制度でした。

鹿料理の隠語文化

神道では、動物を神の使いとして特別視すると同時に、「死の穢れ」の意識から肉食は禁忌とされてきました。しかし、人々の生活において肉食を完全に避けることは難しく、そこで肉を直接名指しせず、「隠語」で呼ぶ習慣が広まりました。

こうした婉曲表現は、禁忌を意識しつつ実生活に折り合いをつける知恵であり、現代の食文化にもその名残を見ることができます。

| 動物 | 婉曲名 | 由来・イメージ |

|---|---|---|

| 鹿 | もみじ | 毛色や肉の赤さを紅葉にたとえた |

| 猪 | ぼたん | 皿に盛った肉が牡丹の花に似る |

| 馬 | さくら | 肉の色が桜色に似る |

| 鶏 | かしわ | 焼いた肉の色が柏の葉の色に似る |

こうした名称は、色や形の連想から植物に例えられることが多いのが特徴です。

神道の「死の穢れ」の概念や歴史的な扱いについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

近代以降の鹿保護 ― 信仰から法へ

時代が下ると、鹿に対する保護のあり方も大きく変わっていきました。

神仏分離と鹿の扱い

明治政府は近代国家の形成にあたり、神道を国家の根幹と位置づける政策を進めました。

その象徴が「神仏分離令」であり、これをきっかけに発生した仏教排斥運動を「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)」と呼びます。多くの仏像や寺院が破壊・廃絶され、伝統的な神仏習合の秩序が崩壊した時代背景の中で、奈良の鹿もまた特別視の根拠を一時失うことになったのです。

この時期には鹿の保護が揺らぎ、食用にされたと伝えられています。正確な記録は乏しいものの、一説によれば鹿の数は40頭を切ったとも言われています。

県令での保護「鹿殺傷禁止区域」

こうした状況を受けて、明治11年(1878年)には奈良県令によって「鹿殺傷禁止区域」が定められ、奈良公園一帯で鹿を傷つけたり殺したりすることが禁じられました。これは、宗教的なタブーではなく、行政による規制として鹿を守ろうとしたものです。

この県令による保護は、鹿を「人為的に保護する対象」として位置づけた最初の近代的施策といえます。信仰に基づく保護から、行政措置による保護へと移り変わる過程を示す重要な事例です。

天然記念物指定

奈良の鹿は、1957年(昭和32年)9月18日 に国の天然記念物「奈良のシカ」に指定されました。奈良県の公式資料によれば、その理由は「古来神鹿として愛護されて来たこと」「春日大社境内や奈良公園に群棲すること」「都市近くで観察可能な群集として珍しいこと」「奈良の風光の点景を成すこと」にあるとされています。

ここで初めて、国家の文化財制度による保護へと転換を迎えたのです。

天然記念物指定に至る背景・要因(まとめ表)

なぜ奈良の鹿が天然記念物として守られるようになったのか――その理由を一目で分かるようにまとめると、次のようになります。

| 要因 | 内容・意義 |

|---|---|

| 信仰と文化的伝統 | 鹿は古来「神鹿」として愛護され、 春日大社信仰や奈良の文化景観と強く結びついてきた。 |

| 都市近接・希少性 | 都市近くにありながら、人に慣れた鹿の群れが観察できることは珍しく、 その生態的価値が評価された。 |

| 風景的価値 | 奈良公園の鹿は「奈良の風光の和やかな点景」を形成し、 景観的価値が高いとされた。 |

| 保護の必要性 | 戦中・戦後の乱獲や密猟で個体数が減少し、 制度的な保護が求められていた。 |

| 地域・行政の協力 | 奈良の鹿愛護会や行政の保護活動が整備され、 指定を支える体制が整いつつあった。 |

(出典)

奈良県「奈良のシカ保護管理計画(資料集)」

文化庁「国指定文化財等データベース:奈良のシカ」

天然記念物を傷つけた場合の法的処罰

奈良の鹿は国の天然記念物に指定されているため、危害を加えたり殺傷した場合には文化財保護法に抵触します。

- 根拠法令:文化財保護法 第195条・第196条など

- 禁止行為:天然記念物の捕獲、殺傷、損壊、又はその生息環境を損なう行為

- 刑罰:

- 違反した場合は、5年以下の懲役または30万円以下の罰金(文化財保護法 第195条)

- さらに、行政処分や損害賠償が科される場合もある

また、奈良市や奈良県の条例でも、奈良公園の鹿への危害や不適切な餌やり行為を禁じる規定が設けられています。これらは文化財保護法と並行して、地域レベルでも鹿を守る枠組みになっています。

現代においては、かつての「死刑」や「杖刑」のような宗教的・象徴的な罰則ではなく、法律による刑罰と地域条例の二重の保護によって奈良の鹿が守られているのです。

奈良の鹿保護の歴史的変遷

ここまでの流れを、時系列で整理してみましょう。

| 時代 | 鹿の位置づけ | 保護・規制の特徴 |

|---|---|---|

| 奈良時代 | 神の使い、藤原氏の権威の象徴 | 鹿杖刑(厳罰)、鹿食免(例外的な食用許可) |

| 中世〜近世 | 興福寺・春日大社の象徴 | 厳罰継続、寺社勢力の権威を裏付ける |

| 明治初期 | 信仰弱体化 | 廃仏毀釈の影響で鹿が食用化された事例、混乱期 |

| 明治〜大正 | 国家による保護 | 鹿殺傷禁止区域の設定、法的枠組みでの保護開始 |

| 昭和初期 | 天然記念物指定 | 国家として宗教的禁忌から文化財保護へ転換 |

江戸時代まで、鹿殺しは「重罪」とされ、殺人と同等の死罪が科されたと伝えられています。江戸後期になると死刑の執行は減ったものの、「遠島(島流し)」や「長期投獄」など、依然として厳しい処罰が科されました。

こうして長い歴史を俯瞰すると、奈良の鹿が保護されなかった時期はごくわずかであり、その多くは「死罪を含む重罪」として守られてきたことが分かります。現代では文化財保護法のもとで保護されており、その伝統は法制度に引き継がれているのです。

現代の「奈良のシカ」と神道

現代の奈良のシカは、神道の伝統を背景に「天然記念物」に指定され、法的に保護される対象となっています。

しかし近年では、鹿に暴力を振るう映像が拡散され、奈良県警が対応に追われる事例もあります。外国人観光客だけでなく、日本人による加害も報告されており、信仰や文化を守る課題は今も続いているのです。

日本人の常識を形作る「神道」

神道はキリスト教やイスラム教のような「世界宗教」とは異なり、民族や土地の伝統に根ざした「民族宗教」に分類されます。

体系的な教典を持たず、人々の暮らしと共に形を変えながら受け継がれてきました。そのため、日本人の「常識」や生活習慣の中に自然と息づいています。

神道と法制度の関わり

教典を持たない神道由来の価値観は、憲法上の「信教の自由」として保護されるというよりは、文化的な慣習として社会の中に位置づけられる傾向があります。その結果、時に他の権利や利益との調整の中で十分に尊重されないこともあります。

この問題は、現代の「土葬問題」の議論にも見られます。

以下の記事では、神道や歴史から「遺体を忌避する」日本人の価値観を解説した上で、日本人の声が軽視される構造について紹介しています。興味のある方は是非ご覧ください。

観光資源と伝統の狭間で ― 神道を学ぶ意義

奈良公園は、野生の鹿と人が身近に触れ合える特別な場所であり、観光資源として大きな魅力を持ちます。その一方で、文化や伝統を十分に理解しない人々による問題も起こり得ます。

奈良のシカは、単なる観光資源ではなく、日本人の信仰や文化と深く結びついてきた存在です。

多文化共生が叫ばれる現代において「神道を学ぶ」ことは、私たちの伝統や価値観を再確認するということでもあります。それは、冷静で建設的な議論をする上で役立つのではないでしょうか。

関連記事:神道の「穢れ」の概念

神道を理解する上で、「穢れ」は重要な概念です。以下の記事では、神道の代表的な穢れである「死」と「血」について詳しく解説しています。また、その穢れを取り除く禊(みそぎ)や祓(はらえ)についても別途解説していますので、神道に関心のある方はぜひご覧ください。

とする神道2-160x90.png)

とする神道2-320x180.png)

とする神道2-320x180.png)

-120x68.png)