データベースという名前は、IT業界以外の人でも聞いたことがあるほどに、とても有名で重要なIT技術です。現代は情報化社会と言われるほどにIT技術の活用が進んでおり、一般の利用者の人が思っている以上に、データベース技術は私たちの生活の中で活用されています。

今回の記事では、特にIT業界を目指して就職活動をしている方や、現在IT業界で働いていてキャリアアップのために新しい技術の習得をしたいと考えている方を対象に、活用の機会が多いオススメの分野であるデータベースについて紹介しています。是非、自己投資する分野の選択や、就活に向けての勉強の参考にしてみてください。

データベースとは

データベースとは、大量のデータを効率よく扱うことを目的として制作されたシステムやソフトウェアの事を指しています。

現代社会は、IT社会や情報化社会と表現されることがあるほどに多くの情報を扱うようになっています。多くの情報を効率よく扱うために、データベースの重要性は高まり続けています。ハードウェアやソフトウェアが高性能になるに伴って、さらに多くの情報を短い時間で処理することが可能となり、より便利なサービスを利用者に提供できるように進化していっているのです。

データベースは、IT業界では非常によく利用されている技術ではありますが、勤務先の企業や担当している部署によっては取り扱いがない場合や、他の人が担当しているといった場面も少なからずあるでしょう。

ここでは、意外と身近なところで活躍しているデータベースというものが、実際にはどういったものなのか簡単に紹介しています。

データベースは「ソフトウェアの一種」

そもそもデータベースというのはイメージしにくい単語かもしれませんが、一種のソフトウェアの分類だと思って問題ありません。データベースは名前の通り、データを扱うことに特化したソフトウェアです。WindowsやMacなどのコンピューターに、アプリケーションをインストールするように、IT技術者がデータベースのソフトウェアをサーバー等のコンピューターにインストールする、といったイメージで使われます。

データベース製品にはいくつかの種類があって、無料のものも有料のものもあります。IT業界では有料な製品が選択されていると思われがちですが、意外と無料な製品も多く選択されています。

無料のデータベース製品であっても機能や性能は十分に高く、世界的に信頼度が高いものが多いのも、データベースというソフトウェアの特徴の一つです。有料な製品は機能面で優れているだけでなく、トラブル時などに提供元のサポートが受けられるという大きなメリットもあります。そのため、責任問題を明確にして対処する必要があるような大規模なソフトウェアの場合など、「機能面度外視で有料のものを選択する」ということもあります。

現代は、インターネットに接続されたパソコンさえあれば、収入のない学生であっても無料でダウンロードして「簡単に勉強を始められる」という、とても恵まれた時代です。その一方で、企業の採用などでは、「簡単に始められるのに行動していない」ということが減点項目に挙がることもある時代とも言えます。

身近に活用されている「データベースを含むサービス」

データベースという名前は聞いたことがあっても、実際にその製品を目にしたり触ったことがある人は多くないでしょう。通常、データベースはソフトウェアやサービスの裏側、つまり制作しているIT企業が扱っている領域にあるもので、一般利用者の目には見えない部分にあるからです。

データベースを活用したソフトウェアの代表としては、AmazonのようなEC(電子商取引)サイトが挙げられます。ECはデータベースの塊のようなシステムで、商品や販売者、売り上げ・返品履歴など、ほぼ全ての情報がデータベースで管理されていて、利用者が見ているのは「データを人間が判断しやすいように整形した画面」ということになります。

その他にも、Googleの検索のような「データを検索して何かの結果を得るシステム」や、X(旧Twitter)のような「データを登録して履歴を閲覧・共有するようなシステム」の多くも、扱う情報をデータベースで管理しています。Webサイトの情報も、データベースに登録された情報を元に生成されているものが多くあります。

今のインターネットを中心とした情報社会では、データベースを避けて通ることが難しい程に、データベースは満ち溢れています。

基本的なデータベースの構造

少し具体的にデータベースの構造について見ていってみましょう。

データベースは、テーブル(表)とカラム(列/項目)といった表形式を基本とした構造になっています。Microsoft Excelなどの表計算ソフトを利用したことがある人であれば、イメージしやすいかと思います。

通常、一つのデータベース(Database)にはテーブル(Table)を複数定義します。それぞれのテーブルごとに、保持するデータのカラム(Column)が複数定義されています。テーブル内には同じ形のデータが蓄積されていくことになり、その各データを行(Row)と呼びます。

データベースのシステムでは、蓄積されたデータに対して検索・抽出・更新といった各操作を行っていくことになります。とてもシンプルな構造なので直感的に理解しやすいと思いますが、シンプルだからこそ技術力の差が顕著に表れる分野でもあり、とても奥深い世界です。

SQL – データベースへの「問い合わせ」に使う特殊な言語

データベースはデータを扱うソフトウェアで、データの保管に関する構造は前述した通りテーブルやカラムといった表形式となっています。

データの登録から検索・抽出といった操作には、SQLという問い合わせ言語が利用されます。(厳密にはSQLに対応していないデータベースソフトウェアも存在しますが、ここでは言及しません。興味のある方は是非調べてみてください)

SQLという言語をすべて紹介することはできませんが、ここでは簡単にどんなイメージのものかをご紹介します。基本操作として以下のようなコマンド(命令)があります。

- INSERT (登録)

- UPDATE (更新)

- DELETE (削除)

- SELECT (選択)

これらを使って様々なデータ処理を行っていきます。Excelなどでは手動で行う操作を、命令を実行することで実現できることになります。この機能を使って、各種プログラムなどからデータ操作を行うのが一般的です。

複数のコマンドは結果を連結することができて、自由度は非常に高く、発想や工夫次第で結果は同じでも処理速度や制御するプログラムの複雑さなどが変わってくるため、優れたデータベースエンジニアがいると、ソフトウェア全体の品質向上につながりやすいです。

少し余談ではありますが、プログラムで実現すると2~3日の作業となるような内容を、データベースの工夫で1時間程度で解決してしまうといったことが容易に起こる分野でもあり、プログラムと比較して簡素で安定しているデータベースによる実装は、品質面でもコスト面でも非常に優れていることが多いです。

SQLは、サービスやアプリケーションといったプログラムから実行されることが多いですが、データメンテナンスなどの作業では、エンジニアが直接データベースに入力して実行する場合もあります。

表計算ソフトとの大きな違い – リレーション

データを管理するソフトウェアとして代表的なものには、MicrosoftのExcelやGoogleのSpread Sheetなどがあげられると思います。これらは、データを表形式でまとめて特定の計算を自動で行うなど、現代の業務では多くの業種・職種で欠かせないソフトウェアとなっています。

データベースも同じように表形式でデータを管理しているのですが、構造上の大きな違いとして「リレーション」が挙げられます。

これは複数の表を関連付けて管理するという構造で、表計算ソフトでも類似した計算を行うことができます。ただ、データベースのリレーションの便利な所は、問い合わせ言語のSQLを利用することで、表計算よりも圧倒的に大規模で複雑な構造のデータを、容易に素早く扱えることにあります。

リレーションを蜘蛛の巣のように張り巡らされた複雑なテーブルから、必要な情報を一つのSQLによって一本釣りしてしまうようなイメージです。

スマートフォンでの活用 – 優秀な検索と容易な制御

現代のIT現場では、スマートフォンアプリのような小さなデータを扱うソフトウェアにおいては、データベース利用の是非について検討を行うことがあります。件数が少なく、リレーションの機能も必要ないような単純なデータであったとしても、SQLによる優秀な検索機能や、プログラムから簡単に制御可能な様々な計算機能を目的として導入されるケースも多いです。

IT業界でのデータベースの扱い

ここではIT業界で扱われているデータベースについて紹介しています。

これからIT業界に入ろうと考えている就職活動中の人や、データベース技術を習得してキャリアアップを目指そうと頑張っているエンジニアの方々は、是非参考にしてみてください。

データベースサーバーとデータベースという「言葉」

データベース製品の多くは、サーバーというサービスを提供するコンピューター上に配置され、大量のデータ管理機能を提供するという形態をとっています。サーバーという単語が少しややこしいのですが、言葉の意味としては「サービスを提供する機器やソフトウェア」となります。

データベースはその性質上、「ソフトウェアとしてのサーバー」としての役割も持ちつつ、「機器としてのサーバー」上に配置されることがあるため、IT業界内では「データベース」も「データベースサーバー」も両方とも使われる言葉です。(データベース自体は、一般的なパソコンにもインストールして利用することが可能なソフトウェアです)

データベースの話をする上で、「サーバー」を付けて話す場合は、特に稼働している機器やサービスの提供に関して強調した意味合いで使われることが多いです。単に「データベース」というとソフトウェア内でのデータの扱いや、データベース製品の事を一般的に指すことが多いでしょう。

ただし、上述の「サーバー」の意味を包括して単純にデータベースと呼称することもありますので、結局のところは文脈から何を指しているのかを判断する必要があるでしょう。

利用頻度の高い「主要なデータベース製品」

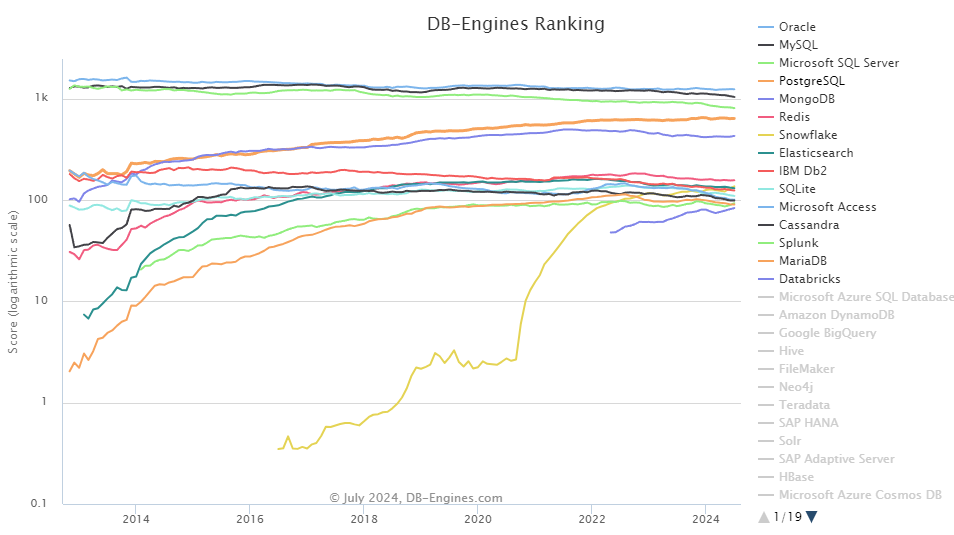

ここでは、IT業界でソフトウェアを制作していく過程で、選択されることが多いデータベース製品を紹介しています。以下は執筆時点(2024/07)のデータベース製品のシェア推移グラフです。

参考 : historical trend of the popularity ranking of database management systems

殆どが「サーバー機器」上で24時間稼働してサービスを提供する「データベースサーバー」に該当する製品です。ここではサーバー機能を持たないものとして、一つだけですがSQLiteも紹介します。

ここで紹介する様なデータベース製品は、IT業界では定番な物ばかりなので、これから勉強を始めようとする人は、どの製品もオススメではあります。自分の目指す企業や、自社のプロジェクトの状況などから選択すると良いでしょう。それぞれの特徴について、以下に紹介していますので、是非参考にしてみてください。

Oracle

有償のデータベースとして名実ともにシェアNo.1の超有名製品です。歴史も長いため実績も多く、大規模なシステムの構築の時には必ず名前を聞く製品の一つです。

データベース技術者の技術力を証明する日本の国家資格として「データベーススペシャリスト試験」というのがありますが、Oracleも独自の技術者試験「Oracle Master」を実施しているのも大きな特徴と言えます。データベーススペシャリストは、情報系国家資格の中でも特に高難易度の高度技術者試験に分類されていて、IT業界の中でも取得している人は多くありませんが、Oracle Masterは複数の難易度が設けられていることもあって、自分の実力を証明する目的などで取得している人も比較的多く、IT現場でも一定の評価を得ています。

本格的にデータベースを中心にエンジニアとして活躍することを考えるのであれば、現状「Oracleを避けて通ることは難しい」という程に、とても重要な位置付けの製品です。

MySQL / MariaDB

無償のデータベースの代表格と言えば、シェアの高さでMySQLを挙げる人が多いのではないでしょうか。近年では、MySQLをベースに独自に開発が進められているMariaDBも利用されることが増えてきています。

MySQLの最も強い印象は「実行速度」で、扱うデータ量が多い場合や複雑な構造をしているデータを早く処理しなければならないような環境において、採用されることが多い傾向にあります。

ただ、MySQLから派生したMariaDBが頭角を現していることからも分かるように、MySQL自体には大きな欠点があり、それが「ライセンス」です。

MySQLのライセンスはGPLと呼ばれる形態で、MySQLはこの中で「無料で利用できるけど利用していることを明記」する必要があるとしています。そのため、個人で勉強で使う分には何の影響もありませんが、企業によってはこれを敬遠して採用候補から外れる場合もあります。

MariaDBは、MySQLから分離して開発が進められており、ライセンス上利用の表記が必要がなく、機能的な改善点も多いため、近年利用者が延びているようです。

PostgreSQL

無償のデータベースとしては、MySQLに一歩シェアが及ばないものの、広く利用されているのがPostgreSQLです。MySQLと比較すると機能的には遜色がなく、ライセンスなど面倒な問題を抱えていないことから、大小問わず多くのシステムで採用されます。

特に個人や中小規模のウェブサイトなどの受託制作などでは、IT企業側からは「無償で制限がない」ということで発注先へ説明や推薦が容易で、発注している企業側としても初期費用や運用費用がかからない点も含めて懸念事項も少なく、安易に選択されやすい傾向があります。

IT現場では、Linux上にインストールしてサーバーとして利用するのが一般的ですが、Windows上で動作する分かりやすい無償の製品があるのも特徴で、開発はWindows上で行って、本番はLinux上のサーバーという住み分けも行われることがあります。個人で勉強する場合にも、サーバーを準備する必要がなく、自分のパソコンひとつで始められるという利点は大きいでしょう。

これから「勉強を始めたいけどお金を掛けたくない」といった人は、まずPostgreSQLから始めてみるのも良いかもしれません。

SQL Server

データベースとしてはOracle/MySQLと上位争いをしている製品であるSQL Serverは、Microsoft Windows上でのみ動作します。一般の人が利用しているWindowsには、別途Server用途で販売されているWindows Serverという製品があり、その中で動くことを想定して作られたデータベースがSQL Serverです。

他のデータベース製品と違って、多くの人が日常的に利用しているWindowsの操作性のままにデータベースの管理が行えるというメリットは大きく、技術者の教育コスト軽減などを含め、IT企業側でのメリットは計り知れません。

一方で導入する企業側としては、Windows Server自体が高額な上に、更にSQL Serverにもお金が必要となるため、目が飛び出るほどの初期費用が必要になるという、強力なデメリットがあります。

それでも導入する企業が多いのは、Microsoftへの絶大な信頼と、扱いやすさが影響していると考えられます。特に、IT企業から納入されたシステムを社内で運用する場合、社内のシステム部門への教育費用が抑えられる点は大きいでしょう。

これからデータベースの勉強を始める場合、Windowsに慣れ親しんでいるためSQL Serverを選びたくなるかもしれませんが、個人で勉強することを目的とするのであれば、現状オススメしにくい製品です。最大の理由は、「知識の汎用性の低さ」にあります。他のデータベースはLinux上で動作して、操作などに共通点も多く、利用するデータベースが変わってもある程度対応が可能ですが、SQL Serverだけは完全に別物で対応が難しいのです。他も使えてSQL Serverも使えるのであれば問題ありませんが、SQL Serverしか扱えないデータベース技術者は、その仕事以外で活躍することは難しいかもしれません。

ただ、導入実績は間違いなく多いので、実際の開発現場などで出会うこともあるでしょう。しかし、データベースの扱いが分かっているのであれば、SQL Serverには恐れる必要はありません。Windowsの分かりやすい画面が導いてくれるでしょう。

SQLite

最後に紹介するSQLiteはデータベースサーバーではなく、データベースを管理するソフトウェアの一種(データベースエンジン)で、特に近年目覚ましい発展をしているスマートフォン業界で利用されることが多い製品です。

データベースサーバーと違い、巨大なサーバー機器を準備する必要がなく、製作したプログラムに同梱して配布することで、各端末内で簡単にデータ処理機能が実装できるということで、採用されることが多くなっています。

将来的にスマートフォンのアプリ開発をしたいと考えている人は、使い方などを学んでおいて損がない製品ではありますが、データベース技術としては限定的で偏った知識になってしまうので、できれば他の製品をメインに据えて勉強し、SQLiteは補助的な物として勉強するのがオススメです。

スマートフォンでの活用が増えていると言っても、それは「端末内で処理するもの」に限られます。ネットワーク経由で他の利用者と情報を共有したり、商品を注文するといったアプリなどでは、上述のようなデータベースサーバーを利用または併用されています。

データベース関連業務

ここでは、IT業界で働くエンジニアがどのような形でデータベースと触れ合っているのかについて紹介しています。

もちろんIT企業は様々なので、実際には企業によって当てはまらない場合も十分にあります。例えば組み込み系と言われる小さな電子機器のようなソフトウェアを制作するIT企業では、大規模なWebシステムを制作している企業に比べてデータベースを扱う機会は少ないでしょう。就職や転職を機にデータベースを勉強しようと考えている場合などは、目標としている企業の製品や取引先などの情報から、データベースの知識が必要とされるかどうかを見極めることも重要です。

以下はデータベースを扱う業務の一例として、参考にしてみてください。

設計 – 最も高度な技術が要求される仕事

データベースに関連する業務の中で、最も高度な知識と経験が要求されるのが、データベースの「設計」です。データベースの設計は、どのような構造でデータを管理するのかを決めていく作業で、ソフトウェアやサービスの品質を左右する非常に重要な工程です。

具体的には、データを管理する物理的な機器の設計から、データベースのテーブル構造、稼働後のメンテナンス計画などまで視野に入れ、全体的に決めていく作業になります。テーブル構造は、データの管理を具体的にどのように行うのかを決めていく作業で、データの扱い(検索方法や保存量など)から最適な方法を検討して慎重に決めていくことになります。

良い構造のデータベースは、速度が速く安定していて、セキュリティーや障害耐性等にも配慮されているもので、悪い構造はその逆です。ソフトウェアの動作が遅かったり、データ漏洩等の障害を起こすなど、設計に起因する問題は重大で修復が困難な場合が多いでしょう。

そのため、データベースを含め、ソフトウェアの設計業務は経験豊かなエンジニアが担当することが多いでしょう。しかし、中小規模のシステムなどの場合は、設計工程を若手エンジニアが担当することも十分ありえます。苦労も多く、大変な思いをすることになるかもしれませんが、大きな経験を得られることは間違いありません。

製造 – ソフトウェア制作過程におけるデータベースの仕事

データベース関連業務の中で、ソフトウェア制作現場に近い仕事が「製造」業務です。プログラマーなどの職種が行うことも多いデータベース関連業務であり、IT業界のデータベースの仕事といえば、概ね製造にあたると考えて良いかもしれません。

目的とするソフトウェアやサービスを実際に作っていく過程で、設計された内容に従ってプログラムやSQLなどを組み立てていきます。スケジュールと担当が決められており、自分に任された部分の機能実装を進める形になります。データベースとしては、画面に必要となる情報はどのテーブルを参照するのかなどを確認してSQL文を作成し、データベースから抽出・確認をするといった仕事から、実際にそれをプログラムに落とし込む作業も含まれる場合もあります。

プログラムでのデータベース操作について、実際のイメージを知りたい方は、PHPというプログラム言語からデータベースを扱う処理について解説している以下の記事なども参考にしてみてください。

プログラム言語には違いがあるものですが、データベース側の操作は共通のため、技術や知識としてはプログラムの比重は低い傾向にあり、比較的若手でも担当しやすい業務でもあります。分かりやすい例を挙げるとすると、画面に様々な演出を伴った表示をするよりも、表示情報の取得を行う処理の方がプログラムは単純といった話です。

一方で、効率的なSQLを組み立てる能力は重要です。大規模なデータベースの場合は、データの抽出だけで数十行や数百行といった長いSQL文を作り上げるようなこともあります。同じ結果を得る複数のSQLから最適な組み合わせを選んでいきます。効率の良いSQLを組み立てることが出来れば、それだけプログラム側の作業量を軽減することにもなることが多く、完成したソフトウェアの品質にも影響してきます。

運用・保守 – 稼働中のデータに触れる緊迫感のある仕事

運用・保守業務は、ソフトウェアの開発を専門に行う企業などでは少なかったり、まったくないという場合もあるかもしれません。ソフトウェアを制作して納品するまでを仕事としている場合も多いからです。

運用や保守といった業務は、稼働後のソフトウェアやデータベースをサポートする仕事で、ソフトウェア制作とは別に企業間で契約を行うことが多く、自社製品でもプロジェクトや担当者を分けることが多いでしょう。

運用業務としては、企業内に常設された情報システム部のような部門にて、利用者からの問い合わせの調査等が挙げられます。稼働中のデータに触れることになるため、絶対に間違いが許されず、何よりも手順や安全性が重視される仕事です。保守業務は、あらかじめ決められた定期メンテナンスのような作業を指すことが多く、バックアップや最適化のような作業から報告書の作成・提出などが行われます。基本的には、契約で決められた内容を実施し、それ以外の作業は個別契約のような形で対応するIT企業も多いでしょう。

IT業界で役立つデータベースを勉強しよう

現在の日本はIT後進国と言われることがありますが、とにかくIT技術者が足りていない状況が続いています。就職活動でIT企業を希望する人の多くは学校で少しプログラムに触れた程度の人が多い中で、独学でデータベースなどの勉強をしている「やる気のある人」は面接などでは輝いて見え、採用される確率も高くなるでしょう。

プログラマーなどの職種でIT企業への就職を検討している方は、是非以下の記事も参考にしてみてください。

また、既にIT企業で働いているエンジニアの方も、データベースは先輩の仕事と割り切るのではなく、興味を持って是非少しづつでも触れていってみてください。その会社の中だけでなく、将来キャリアアップで転職をするときにも、きっとその知識はあなたの役に立ってくれるでしょう。