日本語と英語は違う言語であり、言葉の意味する範囲が異なることも珍しくありません。

「義理の家族」を表現する英単語には、stepfatherやmother-in-law、half-brotherなど様々なものがあります。今回は、これらの単語の意味と共に、「義理の家族」の日本語と英語の違いについて紹介しています。

日本の「義理の家族」

日本で義理の家族とはどういったものがあるのか、最初に確認しておきましょう。日本語には色々な呼び方がありますが、一部代表的なものを列挙してみます。

- 義理の父、義理の母

- お義父さん・お義母さん

- 舅(しゅうと)、姑(しゅうとめ)

- お義兄さん、お義姉さん

- 義弟くん、義妹ちゃん

文字で書くと「義理」であることが分かるように書き分けることがありますが、読み方は血縁関係がある場合と同じように読みます。(「お義父さん」は「おとうさん」など)

義親(ぎしん)と継親(ままおや)

Wikipediaでは、義親については以下のように定義されています。

義親(ぎしん)は、生物学的な親である実親(じっしん)に対して、社会的な、家族制度上の、あるいは法律上の親のことを言う。具体的には、配偶者の親、養親、親の配偶者(継親)などを言う。

一般的な義理の家族 – 自身の婚姻

結婚した場合、配偶者の父母が義理の父母となることが一般的に知られています。

彼女・彼氏と結婚して家族になると、相手のご両親は「お義父さん」「お義母さん」となります。近年は結婚する人自体が減少している傾向と聞きますが、多くの場合「義理の家族」は結婚によって得られる場合が多いでしょう。

配偶者に兄弟姉妹がいた場合には、義理の親だけでなく、義理の兄弟姉妹も増えることになります。

継親(ままおや) – 父母の婚姻など

自身の結婚以外でも義理の家族が増えることがあります。

実の両親が離婚した後で再婚すると、その相手の新しい配偶者や連れ後とは義理の家族と言うことになります。新しい血縁関係のない父母を「継親 : ままおや」と呼びます。

現行法令上では、両親の再婚相手は一親等の父母という扱いになるため、一般的には「義理」は付けず呼ぶ場合が多そうですが、子供の年齢などによっても運用は様々でしょう。

生物学的に血のつながりがない父母は「継親(ままおや)」となりますが、現代では継母(ままはは)以外は使われることが少なくなっています。日本語の漢字変換でも「ままおや」や「ままちち」という漢字は出てこない程に、一般的には使われない言葉となっているようです。

義理の兄弟姉妹 – 連れ子や養子縁組

両親の再婚相手に連れ子がいた場合は、兄弟姉妹となるわけですが、血縁はないため「義理」となります。

父母の再婚以外では、養子縁組などでも血縁関係のない新しい兄弟姉妹が増えることがあり、その場合も義理の家族という扱いになります。

英語での「義理の家族」

日本語と英語では、「義理の家族」の扱いが異なります。英語は、関係性によって単語(ことば)を明確に区分けする文化があり、日本人には少し冷たく感じられるかもしれません。

最初に例を挙げて、「義理の妹」について日本語と英語の比較を紹介します。

| 関係性 | 日本語 | 英語表現 |

|---|---|---|

| 配偶者の妹 | 義妹 | sister-in-law |

| 両親の再婚相手の連れ子 養子縁組など | 義妹 | stepsister |

以下それぞれについて詳しくみていきましょう。

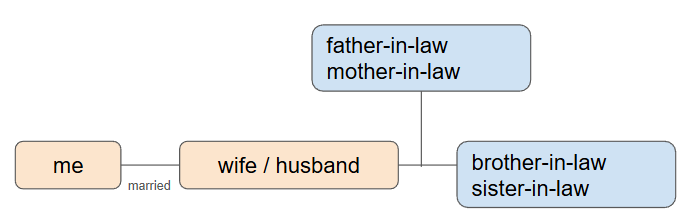

自身の婚姻による義理の家族 (xxx-in-law)

自身の婚姻によって新しく家族となった血縁のない人との関係性は、「法の上での血族」ということでxx-in-lawのように表現します。

- father-in-law : お義父さん

- mother-in-law : お義母さん

- brother-in-law : 義兄・義弟

- sister-in-law : 義姉・義妹

単語はそのままに、関係性が「法で定められた中」であることを示す「-in-law」が後ろに付与される形となるため覚えやすく、またこの単語を聞くと結婚した相手の血縁である事が瞬時に理解できます。自身の結婚以外では使われない形であり、日本語の「義理」よりも関係性の誤解が起きにくいともいえるでしょう。

英語での「姑 : しゅうとめ」に気を付けよう

日本語でいうところの「姑」は、英語では「mother-in-law」となります。

姑は義理の母なので、日本語でも「お義母さん(おかあさん)」と表現することが多いでしょう。同じことを表現するのにも色々な呼称方法があるのは、日本語の特徴でもあります。

日本語の一人称には私やオレなど数多くありますが、英語ではI(アイ)以外にはありえません。姑も、日本語ではお義母さんだったりお母さんだったりしますが、英語ではmother-in-law一択なのです。

日本語では実母以外も「おかあさん」と呼ぶと、良い関係性があるように感じて喜ばれるような風習がありますが、英語では実母以外をmotherと呼んでしまうと、誤解を生むことになるため注意が必要です。

英語でも親近感を持ってmother-in-lawをmomの様に呼称することはありますが、これも相手との関係性があってのことで、mother-in-lawをmotherと呼ぶことは通常ありえません。

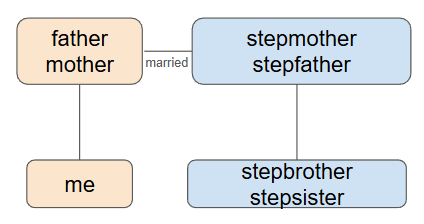

自身の婚姻「以外」の義理の家族 (step xxx)

日本語では自身の婚姻だけでなく、父母の再婚や養子縁組などで家族になった場合も「義理」と表現しますが、英語では区別して表現されます。日本語の場合では、継母(ままはは)のように区別して表現されることもあります。

- stepfather : 義父 (継父 : ままちち)

- stepmother : 義母 (継母 : ままはは)

- stepbrother : 義兄・義弟

- stepsister : 義姉・義妹

父母の再婚相手にも子供がいた場合、血のつながりのない「兄弟姉妹」が増えることになり、それぞれstepbrotherやstepsisterのように区別して呼ばれます。

姑(しゅうとめ)の項でも紹介した通り、英語では厳格に関係性を表現します。日本では親近感を表現するために血縁関係のない相手も血縁関係のある相手と同じような呼び方をすることがありますが、英語では誤解を生むことになるため注意が必要です。

父母の再婚後の子供 (half xxx)

両親が再婚した後で、再婚後の相手との子供が生まれると、「半分だけ血縁関係」のある義理の家族が増えることになります。

日本語では異父兄や異母妹などと呼ばれる他、「腹違い = 母親が異なる」のような表現がされることもあります。

英語では、こういった「半分だけ血縁のある」兄弟姉妹は、half(ハーフ : 半分の)を付けて以下の様に呼びます。

- half-brother : 義兄・義弟

- half-sister : 義姉・義妹

余談 : 英語での兄弟姉妹 – sibling

日本語では、同じ親をもつ血縁上の関係は男の場合「兄弟(きょうだい)」、女の場合は「姉妹(しまい)」と呼び、男と女の場合は「兄妹」や「姉弟」と書いて「きょうだい」と読ませたりもします。

英語では、兄弟はbrother、姉妹はsisterですが、それらをまとめてsibling(シブリン)と表現できます。siblingは、日本語にはない表現ですが、意味合いとしては「兄弟姉妹の人」ということになります。

この単語を使うと、以下のような表現で「日本語の違和感」を解消できます。

英文 : They are my siblings.

和訳 : 彼らは私の兄弟です。

「彼ら」の中に、男性(兄や弟)と共に女性(姉や妹)が含まれている場合、日本語の場合は適切な表現がなく、簡略化のために兄弟や姉妹と表現することが多いでしょう。英語の場合は、男性も女性もまとめてsiblingとして、兄弟姉妹の関係性であることを表現することが可能です。

また、siblingという単語には性別がないため、人間以外でも「並列な関係性」を表す場合に使われることがあります。IT分野のデータのような無機物の命名にも便利な単語として使われます。

「言語の違い」は「文化の違い」

日本語と英語は異なる言語であり、その言語を使う人たちは考え方や形成する文化にも違いがあります。

義理の家族を曖昧に表現する日本語は、関係性の溝を少なくし、より親密であろうとする日本人らしい考え方が伺えます。しかし、英語では厳密な表現をすることで、誤解を生じさせないようにすることを優先します。

何千年何万年の長い間、言語と共に形成された文化や価値観は簡単には覆りません。相手の言語や歴史などを学び、考え方や文化を尊重できる人でありたいものです。