夕暮れの風がそよぐ奈良の小川。

藤原家隆が詠んだ「禊ぞ夏のしるしなりける」は、夏の歌とも秋の歌ともいわれます。

その一首に込められた、祓と季節の感覚をたどります。

風そよぐ奈良の小川 ― 家隆が詠んだ静けさの歌

百人一首の中でも、ひときわ静謐な空気をまとった一首があります。

風そよぐ 楢の小川の 夕暮れは

みそぎぞ夏の しるしなりける

――藤原家隆『新勅撰和歌集』

夕暮れの小川にそよぐ風、そして「みそぎ」という言葉。

この短い和歌には、自然の描写と信仰の風景が溶け合っています。

歌の現代語訳(通説)

風がそよそよと楢の葉を揺らす奈良の小川の夕暮れは、すっかり秋の気配を帯びている。

けれども、水無月(六月)の祓の禊だけが、夏であることを示しているのだ。

現代ではこのように、

「秋めいた夕暮れの中で、禊だけが夏の名残を告げる歌」として解釈されています。

穏やかな風と夕暮れ、そして“夏を示す唯一のもの”としての禊――。

家隆の歌は、季節の境目の繊細な感覚を見事にとらえています。

作者・藤原家隆と時代背景

藤原家隆(ふじわらのいえたか/1158–1237)は、鎌倉時代前期の公家であり歌人です。

後鳥羽院の信任を受け、『新勅撰和歌集』の撰者にもなった人物でした。

きらびやかな装飾よりも、静寂と余韻を重んじる歌風を好み、この「風そよぐ」の一首も、その代表的な作品です。

「ならの小川」とはどこか

歌に詠まれる「ならの小川」は、原典の『新勅撰和歌集』では「楢(なら)」と書かれていますが、百人一首では地名を示す「奈良」と表記されることが多く、春日大社の御手洗川(みたらしがわ)を指す歌とされています。

古くから神事の場として知られ、神職が禊を行う川でした。

「楢の木のそよぐ川」と読む説もありますが、いずれにしても“神域の清流”を表す点で、歌の趣は共通しています。

家隆がこの情景を実際に目にしたのか、それとも心に描いたのかは定かではありませんが、清らかな流れと夕暮れの風を通して、「祓いの心」を詠んだことは間違いありません。

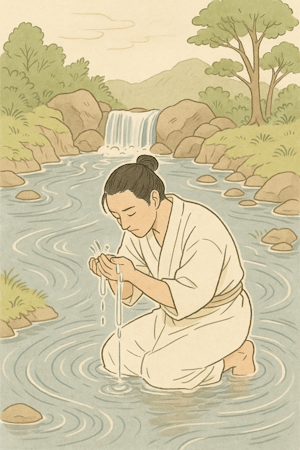

歌に詠まれた「禊(みそぎ)」とは何か

この歌の中心にある「みそぎ(禊)」とは、そもそもどのような行為だったのでしょうか。

禊は、神道における重要な浄化の儀式です。

禊と祓の違い

神道では、「禊(みそぎ)」と「祓(はらえ)」は対になって語られます。

禊(みそぎ)は、自ら川や海で身を清める行為。

祓(はらえ)は、言葉や儀式によって罪や穢れを取り除くこと。

現代の神社でも、参拝の前に手水(ちょうず)で手や口を清めます。

この所作は、かつて川や海で行われた「禊」が簡略化された形といわれています。

人が新たな季節や出来事を迎える前に、心身を清めるために行われていました。

禊と祓については、以下の記事で詳しく紹介しています。

歌に詠まれた「みそぎ」は”夏越しの祓”

禊と祓が制度化されたものが「大祓(おおはらえ)」です。

大祓は古代から続く国家的神事で、宮中で年に二度行われました。

- 六月晦日(みなづきのみそか):夏越の祓(なごしのはらえ)

- 十二月晦日(しわすのみそか):年越の祓(としこしのはらえ)

六月の祓では、半年間の罪や穢れを落とし、これからの暑い季節を無事に過ごすことを祈ります。

この行事こそが、「禊ぞ夏のしるし」の背景となる出来事です。

なぜ歌の「みそぎ」は”夏越しの祓”とされるのか

家隆の時代には、六月晦日に行う「夏越の祓(なごしのはらえ)」がすでに年中行事として定着していました。

『延喜式』(927年)で大祓が制度化されて以来、六月の祓は「みそぎ」と同義で使われ、貴族も庶民もその日を季節の節目としていました。

また、歌に登場する「ならの小川」は、春日大社の御手洗川(みたらしがわ)とされ、古くから祓の場=祓所(はらえど)として知られています。現代でも「御手洗祭」「水無月祓」が行われています。

こうした時代背景と地名の一致により、この「みそぎ」は六月晦日の夏越の祓を指すと考えられています。

庶民に広がった「夏越しの祓」

当時の京都では、宮中で「大祓(おおはらえ)=国家的神事」が行われていました。

一方、奈良の春日大社では、その儀式を模した六月祓が営まれ、神官や参詣者が御手洗川(みたらしがわ)で身を清める光景が見られました。まだ形代や茅の輪といった民俗的な祓具は一般的でなく、人々は川の水に手や足をひたして穢れを祓う、素朴な禊を行っていたと考えられます。

家隆の歌が詠まれたころ、そうした祓の場面こそが“夏のしるし”として実感されていたのです。

「禊ぞ夏の」は夏か秋か ― 暦と季節のずれ

「禊ぞ夏のしるしなりける」は、六月晦日に行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」を指します。この神事は、半年間の罪や穢れを祓い清め、これからの暑い季節を無事に過ごすことを願うものです。

つまり、もとは“夏を迎える儀式”を詠んだ歌。

それにもかかわらず、現代ではこの歌が「秋の到来」を感じさせるものと解釈されています。

それはなぜなのでしょうか。

太陰太陽暦とグレゴリオ暦 ― 実際の季節は晩夏

しかし、家隆の時代に使われていた太陰太陽暦(旧暦)は、月の満ち欠けに基づくため、季節と日付が少しずつずれていきます。閏月を入れて季節のズレを調整していましたが、実際の気候では六月晦日はすでに夏の盛り、あるいは晩夏の時期でした。

そのため、歌の情景――風のそよぐ夕暮れや、秋を感じるような静けさ――は、現実の気候と一致しています。

グレゴリオ暦(太陽暦)は明治以降

旧暦の六月晦日は、現在の太陽暦では七月下旬から八月上旬にあたります。

明治5年(1872年)に、政府が「グレゴリオ暦=太陽暦」を正式採用。翌年(1873年)1月1日を「明治6年1月1日」と定め、それまでの「太陰太陽暦(旧暦)」を廃止しました。

明治政府がグレゴリオ暦(太陽暦)を採用したのは、西洋諸国と日付を合わせ、国際的な取引や行政を合理化するためでした。改暦は文明開化政策の一環であり、日本が「世界標準の暦」を持つ近代国家へと転換する象徴でもあったのです。

その逆に、取入れが慎重に進められた西洋文化もあります。以下の記事でも紹介していますので、興味のある方はこちらもご覧ください。

歌に詠まれた”季節の象徴”

家隆にとって、「夏のしるし」とは、気温や暑さではなく、祓が行われるという出来事そのものでした。人々が川辺で身を清める風景こそが、“夏を象徴する光景”だったのです。

「夏を迎える儀式の日でありながら、空気はすでに秋の気配を帯びている」

その微妙な季節の揺らぎこそが、この歌の美しさを生んでいるのです。

結び ― 夏と秋のはざまに立つ祓の歌

「風そよぐ奈良の小川」は、夏の歌とも、秋の歌とも言い切れません。

暦の上では夏を迎える日、しかし実際の季節は夏の終わり。

家隆はその曖昧な季節の境目に立ち、人々の禊の光景を通して、“祓い”と“再生”の美を感じ取ったのでしょう。

神事に感じる「季節」

祓は、罪や穢れを清めるだけでなく、古い季節を終えて新しい季節を迎えるための区切りでもあります。

風がそよぎ、夕暮れが訪れ、水が流れる――。

その一瞬の静けさの中に、「季節を祓う」という日本人の感覚が息づいているのです。

現代の私たちも、秋祭りの太鼓の音を聞いたり、神社の白い紙垂(しで)を目にしたりすると、

ふと「秋が来たな」と感じることがあります。

家隆もまた、水浴びをする人々の禊を見て、同じように秋の到来を感じ取ったのかもしれません。

関連記事:日本の「暮らしの秩序」 ― 神道特集

日本の神道は、教義や経典よりも「暮らしの秩序」と結びついた信仰です。現代において神道を学ぶということは、日本人の常識や価値観を再認識することでもあります。

以下の特集では、神道の世界観である穢れや祓い、神社・神の使いなどをまとめています。現代社会や私たちの常識・価値観へ与えている影響などに興味のある方は、是非ご覧ください。