幕末の日本を象徴する言葉「天誅(てんちゅう)」。

そして昭和初期の軍人たちが掲げたスローガン「尊王斬奸(そんのうざんかん)」。

どちらも「正義のためなら暴力も許される」という思想を背景に、人々を行動へと駆り立てました。

本記事では、この二つのスローガンを比較し、その違いと共通点を整理してみます。単なる歴史解説にとどまらず、現代にどう読み替えられるのかを考える一助としたいと思います。

天誅とは何か

まず幕末を象徴するスローガン「天誅」について見ていきましょう。

桜田門外の変と水戸学の影響

1860年、江戸城桜田門外で大老・井伊直弼が暗殺されました。事件の首謀者となったのは、水戸藩の脱藩浪士を中心とする一団です。

彼らは幕府の専横に憤り、「天の意志に代わって奸臣を討つ」という名目で刃を振るいました。

イメージ

ペリー来航と南海トラフ地震という惨事を受けて改められた「安政」という元号は、井伊直弼の暗殺をもって終わりとなります。

💡関連記事:南海トラフ地震とペリー来航 – 「安政」という皮肉な元号

この背景には水戸学の思想があります。

水戸学は徳川光圀以来の学風を受け継ぎ、尊王攘夷や義の実践を強調しました。その影響を受けた志士たちは、自らの行動を「天誅」と称し、正義を行う使命感を持ったのです。

天誅の思想的意味

「天誅」という言葉には、「天の代わりに罰を下す」という意味が込められています。

儒学の大義名分論と、陽明学の「知行合一(ちこうごういつ)」の実践主義が結びつき、個人や小集団が正義を実行する思想が生まれました。

つまり天誅とは、義憤を根拠に暴力を正当化するスローガンだったのです。

尊王斬奸とは何か

続いて昭和初期の軍人たちが掲げたスローガン「尊王斬奸」を取り上げます。

二・二六事件でのスローガン

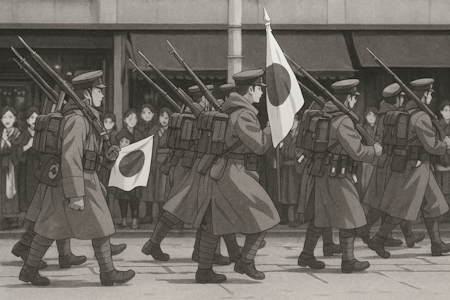

1936年、陸軍の青年将校たちが起こした二・二六事件は、日本の近代史における代表的なクーデター未遂事件です。

彼らが掲げたのが「尊王斬奸」。これは江戸期から存在した言葉であり、「尊王=天皇を守り」「斬奸=奸臣(かんしん)を斬る」という意味を持ちます。

イメージ

「奸臣」(かんしん)とは

心をねじ曲げ、悪意を持って主君を裏切る家臣や、邪悪な家臣のこと

当時の将校たちは、政治の腐敗や財閥との癒着に憤り、天皇を守るために「奸臣」を排除することこそ正義だと考えました。

尊王斬奸の思想的意味

「尊王斬奸」には、尊王思想の近代的な継承が表れています。幕末の志士が唱えた尊王攘夷の流れを、軍人たちは「昭和維新」という国家改造構想へと結びつけました。

また、軍人である彼らは自己犠牲の精神を重んじました。「国家と天皇のために命を投げ出す」ことを正義と信じたのです。

その意味で尊王斬奸は、個人の義憤ではなく、軍人集団による国家改造の理想を伴ったスローガンといえます。

天誅と尊王斬奸の比較

天誅と尊王斬奸は、どちらも国家を揺るがす思想ではありますが、どのような違い・共通点があるのでしょうか。

天誅と尊王斬奸の「違い」

両者は正義感や使命感に基づいて、暴力によって事を成すという点で共通点が多そうですが、実際にはかなり違いがあります。

順番に見ていってみましょう。

上位原理の位置づけ:道徳か国家か

天誅:天道>人法

尊王斬奸:天皇主権=国家意思

天誅は、人間の法は名分が乱れたら破ってよいという思想です。

尊王斬奸は、近代国家の主権を天皇に単一化し、体制側の「正当な力」を自称しました。

天誅は道徳絶対主義、尊王斬奸は国家主権絶対主義といえるでしょう。

正義の担い手と敵の定義:点か面か

天誅:志士・浪士が「奸吏・売国の個人」を討つ

尊王斬奸:軍人集団が「政党・財閥・官僚ブロック」を討つ

天誅は、小規模な私人による義挙で、暗殺や襲撃を企てます。

尊王斬奸は、制度内エリートの越権行動で、政体の改造が目的です。

天誅は「直情の正義」により汚点を除去する「点の改革」、尊王斬奸は「職能としての正義」で制度洗浄を行う「面の改革」と言えます。

思想の源泉:教育のバックボーン

天誅:朱子学(名分)×陽明学(実行)×水戸学(国体)

尊王斬奸:国家神道化した天皇中心主義×近代国学・修身×急進的国家改造論

天誅は、江戸時代の学問に強い影響を受け、道徳直行の実践主義といえます。

尊王斬奸は、近代イデオロギーの総合とも言え、国家神道や明治維新後の教育(修身など)に大きく影響されています。

天誅が前近代の道徳哲学中心だったのに対し、尊王斬奸は近代の政治イデオロギー中心となっています。

教育は思想に大きな影響を与えます。尊王斬奸思想の基になっている国家神道や修身教育は、戦後GHQの神道指令により廃止されています。

歴史の授業で習う「大塩平八郎の乱」で行動を起こした大塩中斎は、天誅思想の基になっている「陽明学」を教えていた人です。陽明学では「不義を見て行動しないのは罪」と考えます。その考えに基づき、彼は政治の腐敗を正すために武力蜂起を起こします。

大塩平八郎の乱については以下の記事で紹介していますので、是非あわせてご覧ください。

💡関連記事:令和のコメ騒動と大塩平八郎の乱 – 政治の腐敗と米の高騰

法と死:

天誅:自然法(天)>制定法 ※法の裁きは受ける前提で死刑を受けて完成系。後述。

尊王斬奸:「主権の名で制定法を上書きできる」とみなす

尊王斬奸は、現代のクーデターのような考え方で、「法の正当性がなければ従う必要もない」、「成就さえすれば違法にならない」、という考えに基づいています。

一方で、天誅は同じように法の正当性が失われていると考えていても、裁きは受ける前提です。この考えを理解するには、彼らの「死」に対する考え方も理解する必要があります。

両者ともに「死の覚悟」がある行動ですが、「死の位置づけ」は大きく異なっています。

尊王斬奸の死は、大事を成すための「犠牲」という、現代と非常に似通った考え方です。死は覚悟しても、死ぬこと自体は目的ではありません。

天誅は少し現代人には理解が難しいですが、死は「殉義」であり、完成形と考えます。

補足:天誅における「死」

陽明学の「知行合一」では、正しいと知れば、たとえ結果が不利でも行うのが本物の知であるとされます。成功するかどうか、法で裁かれるかどうかは問題ではなく、「行わずに生きること」の方が不義であると考えるのです。

天誅では、罰を受けることすら天に殉じる証であり、義挙の完成とします。自分が裁かれることは「奸を討つこと」とセットで天に捧げます。

天誅の行動原理は、近代的な「法の正統性を否認するなら従わない」という発想ではなく、「人法はどうせ天道には劣る。だがその人法に斬られることもまた、義の一部」という倒錯した合理性で成り立っています。

むしろ、「処罰されることこそが正義を証明する」とさえ考えられたのです。

天誅と尊王斬奸の「共通点」

一方で、両者には驚くほどの共通点もあります。

- 超越的権威への依拠

天=天道、天皇=国家の象徴といった超越的存在を根拠とした。 - 腐敗批判

奸臣や権力者を「斬る」ことで、社会の浄化を図ろうとした。 - 暴力の政治手段化

「正義のためなら武力も許される」という思考は、幕末から昭和まで連続して見られる。

このように、天誅と尊王斬奸は「正義の暴力」という一点で深くつながっているのです。

不満から生まれる希望の物語

外圧・危機・格差拡大などのストレス環境が、道徳的怒りと救済物語を融合させ、暴力のハードルを下げます。

天誅は「悪を断てば正気に復する」、尊王斬奸は「奸を掃えば昭和維新が来る」といったような、ある種希望の物語が語られるようになり、行動を起こす燃料となりました。

現代への示唆

天誅も尊王斬奸も、確かに歴史を揺るがしたスローガンでした。しかしその帰結は不安定と混乱をもたらし、社会をより良い方向に導いたとは言い切れません。

- 桜田門外の変(天誅)

→ 幕末政治を揺さぶり、結果的に維新につながった。 - 二・二六事件(尊王斬奸)

→ 目的は果たせず、逆に軍事化を進める要因となった。

戦後の日本では、こうした行為は内乱罪として厳しく処罰されることが明確に定められています。

歴史の中では、暴力が政治を動かすこともありますが、その帰結は予測不能であり、社会全体を危険にさらします。私たちが歴史から学ぶべきなのは、「暴力は変革の近道ではなく、危険な袋小路にすぎない」という点です。

不満や理想を実現するための確かな道は、選挙・言論・市民活動といった民主的な手段に他なりません。