現代社会では「女性は化粧をして社会に出るべき」という価値観が根強く、就職活動や職場でのメイクはほぼ必須とされています。しかし近年では、女性だけに化粧を求める社会のあり方を問題視し、改善を求める声も増えてきました。

では、そもそも化粧とは何のために行われてきたのでしょうか。

歴史をひもとくと、現代の価値観は普遍的なものではなく、文化や社会の変化の中で形成されてきたことが見えてきます。

化粧はいつから人間の習慣だったのか

化粧の歴史は古代文明までさかのぼり、最初は美しさの追求よりも宗教や呪術の意味が強いものでした。

古代の呪術・宗教的な化粧

古代エジプトの壁画や埋葬品には、鉱物や炭を使ったアイラインや顔料が描かれています。

これらは悪霊や病気から身を守る護符的な意味を持っており、現代のような「美化」のためだけではありません。日本でも縄文時代の土偶には顔や体に塗料を施した跡があり、祭祀(さいし)の一部だったと考えられます。

身分や権威を示す手段としての化粧

時代が進むと、化粧は支配階級の象徴となりました。

平安貴族は真っ白な白粉(おしろい)と黒く染めた歯、お歯黒(おはぐろ)や細い眉で理想的な美を表現しました。これは個人の好みよりも、「身分や成人の証」としての意味合いが強いものでした。つまり化粧は、社会的な立場や儀式に根ざした習慣だったのです。

江戸時代の化粧文化-身だしなみと社会的マナー

江戸時代になると、都市化とともに化粧は庶民にも広がりました。

江戸の町は多くの人々でにぎわい、商売や社交の場で身だしなみが重要視されました。

江戸時代は男性も化粧をしていた

江戸時代の化粧は女性だけのものではなく、男性も日常的に行っていました。

都市部の男性たちは、髪結い床(理髪店)で顔そりや白粉(おしろい)の仕上げを受け、髪には香油(こうゆ)をつけるのが一般的。商人や職人など、人前に出る立場の男性ほど、身なりを整えることが礼儀や信用の一部とされました。

町人女性も白粉や紅を使い、清潔で整った見た目を心がけるのは日常の習慣でしたが、それは「異性に好かれるため」というよりも、人に不快感を与えず、社会の一員として恥ずかしくない振る舞いをするため。

つまり、江戸時代の化粧は男女を問わず「身だしなみ」としての性格が強かったのです。

白粉・お歯黒・紅などの意味

江戸時代の代表的な化粧品である白粉(おしろい)は、米粉(べいふん)や胡粉(ごふん)を用い肌を保護する役割も果たしました。

お歯黒(おはぐろ)は既婚女性や成人男性の象徴であり、社会的な節目を示す印です。

紅(べに)は高価でしたが少量でも鮮やかに発色し、身だしなみとして愛用されました。

このように、化粧は単なる「美の追求」だけではなく、社会生活を円滑にするための身だしなみでもあったのです。

近代日本における化粧の義務化

明治維新以降、西洋文化の流入により化粧の価値観は大きく変化しました。

19世紀後半には、ヨーロッパの化粧品や美容法が日本に紹介され、化粧は文明開化の象徴となりました。雑誌や新聞が女性のメイク方法を紹介し、「素顔で外出するのは失礼」という価値観が形成されていきます。

特に近代日本では、化粧は「都会的・洗練された女性の象徴」となり、公共の場でのマナーとして強く意識されるようになります。

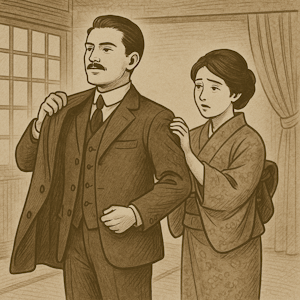

明治の近代化で変化する価値観

明治維新後、日本は欧米列強に追いつくため、西洋の文化や制度を急速に取り入れました。その中で輸入されたのが「男性は自然体、女性は美しく装うべき」というジェンダー観です。

男性が化粧をしなくなった理由

西洋の男性はひげや髪型を整える習慣はあったものの、白粉や紅などは不要とされ、それが文明開化の象徴として日本でも広まりました。

結果、江戸時代まで当然のように行われていた男性の化粧文化は急速に衰退していきます。

女性に化粧が求められるようになった背景

さらに、明治政府は近代家族制度の導入で「男は外、女は内」という役割分担を強め、女性に「美しさ」「家の品格」を求める価値観を定着させました。

男性は「質素で自然体であるべき」という考えが社会規範となり、現代まで続く「化粧=女性のもの」という一方向の価値観が形成されたのです。

関連記事:性的価値観の変化

こうした流れは、性的価値観や性別役割の変化にも密接に関係しています。

明治時代には、日本の”性的”と感じる価値観も変化しています。

西洋の価値観では「女性の裸は性的」とされ、男女混浴なども「野蛮」とされました。

以下の記事で詳しく解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください。

昭和のビジネスマナー – 職場や公共の場での化粧の常識化

昭和に入ると、企業社会や接客業の普及に伴い、化粧は「ビジネスマナー」として求められるようになりました。

これは特に女性に対して強く適用され、「化粧をしない=だらしない」というイメージが社会に定着していきます。現代の「化粧しないと失礼」という感覚は、こうした近代以降の価値観の影響が大きいのです。

「すっぴん」の語源

ちなみに「すっぴん」という言葉は、江戸や明治の時代には存在せず、昭和期に生まれた隠語に由来します。

「素(す)」と「化粧品(ぴん)」を組み合わせた言葉で、もともとは芸者の間で使われていた表現でした。それが戦後に一般にも広がり、現在では「化粧をしていない顔」という意味で定着しています。

現代社会の化粧観-圧力から自由へ

SNSや多様性の議論が進む現代では、化粧の意味合いも再び変わりつつあります。

SNS時代の価値観の変化

SNSでの「映える」文化や化粧テクニックの共有により、メイクは義務から自己表現の手段へとシフトしました。同時に、「すっぴんの自分も見せる」ムーブメントも生まれ、化粧をする/しないはより個人の自由に委ねられる傾向が強まっています。

「化粧は個人の選択」という新しい潮流

企業でも「化粧必須ルール」の撤廃や男女ともに化粧を楽しむカルチャーが広がり、社会全体が多様性を受け入れる方向に進んでいます。「すっぴん=失礼」という価値観も相対化されつつあり、化粧のあり方は再定義されているのです。

まとめ:化粧は自由な自己表現へ

化粧は古代から続く人間の文化ですが、歴史的にその目的は常に清潔感・社会性・身分の表現といった要素が中心で、「異性に好かれるため」というイメージは現代的な偏見に近いものです。

近代以降の「化粧は義務」という価値観も、文化的背景によって作られたルールにすぎません。

現代社会では、化粧は義務でも評価基準でもなく、自己表現や気分を整えるための自由な選択肢になりつつあります。歴史を知ることで、「化粧しなければならない」という無意識の圧力から一歩距離を置き、自分のための化粧観を選ぶきっかけになるのではないでしょうか。

関連記事:自由が幸せとは限らない

近年は、男女平等も進み、皆が自由に生きていける世の中になりつつあります。化粧をするかどうかも個人の自由です。

しかし女性たちからは「昔の方が良かった」という声も聞こえてきます。

歴史上、自由を手にした人たちは必ず幸せになった訳ではありません。以下の短いエッセイでは、自由と幸せの関係についてまとめていますので、興味のある方は是非ご覧ください。