💡この記事は、「日本のキリスト教禁教史特集」の一部です。

江戸時代、日本は二百年以上にわたって「キリスト教を禁ずる国」でした。

しかし、ペリー来航をきっかけに結ばされた不平等条約によって、その禁教体制は思いがけない形で揺らぎ始めます。(条約の原文は不平等条約の「宗教条項」の節で紹介します。)

外国人だけに「信仰の自由」が認められるという、奇妙で不平等な時代が始まったのです。

ペリー来航以前の日本 ― 徹底されたキリスト教禁止

江戸幕府の宗教統制は、250年にわたりキリスト教の根絶を目的として続けられてきました。

「キリシタン改め」と呼ばれる制度のもとで、信仰を持つことそのものが罪とされていたのです。

「キリシタン改め(切支丹改)」とは、幕府がキリスト教徒を摘発するために設けた取り締まり制度で、寺請制度と踏絵を組み合わせた宗教監視システムのことを指します。

外国人にも適用された“禁教の掟”

江戸初期の日本では、キリスト教宣教師は国外追放や処刑の対象でした。

たとえ外国人であっても、布教を行えば例外なく罰せられます。17世紀以降、キリスト教は「国を乱す異端の教え」として恐れられ、鎖国体制の中で完全に遮断されていました。

💡関連記事:江戸幕府初期のキリスト教禁止の実態 ― 秀忠と殉教の時代

「踏絵」と寺請制度 ― 信仰を監視する社会

幕府は、全国の人々に「どの寺に属しているか」を登録させる寺請制度を敷き、キリシタンでないことを証明させていました。

年に一度の「踏絵」はその象徴で、隠れ信者を炙り出すための行事として制度化されました。

💡関連記事:江戸幕府によるキリスト教弾圧の背景 ― 家光の制度化とその目的

ペリー来航で崩れ始める日本の禁教政策

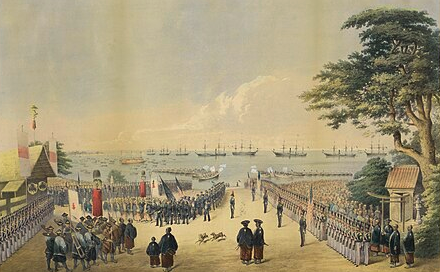

19世紀半ば、日本は西洋列強の圧力の中で、初めて「国際法」という新しい概念に直面します。

幕府が対峙した国際社会と不平等条約

ペリー艦隊が来航した1853年、幕府には条約交渉の専門知識も、国際的な法制度への理解もほとんどありませんでした。拒絶すれば戦争になるという恐怖の中で、幕府は屈服する形で開国を受け入れます。

それが、後に「不平等条約」と呼ばれる体制の始まりでした。

不平等条約といえば日米修好通商条約(1858年)が最も知られていますが、締結した相手はアメリカだけではありません。江戸幕府は同年から翌年にかけて、イギリス・フランス・ロシア・オランダともほぼ同内容の条約を締結しました。

これらはまとめて「安政の五カ国条約」と呼ばれます。

さらに、明治時代に入った日本は、列強諸国との国交を拡大する中で、オーストリア、スイス、ドイツ、イタリアなどとも旧来の不平等条約と同様の内容を次々に結んでいきます。そのため、明治初期の日本は「世界と結ばれたが、すべて不平等」という状態にありました。

💡関連記事:オーストリアやスイスとも? ― 明治に結んだ追加の不平等条約

不平等条約で認めさせられた「宗教の自由」

不平等条約といえば、治外法権や関税自主権の喪失が有名です。

ところが、不平等条約に「宗教の自由」に関する条項があったことは、あまり知られていません。それは、日本が200年以上にわたって法で禁じてきたキリスト教を、外国人に限って認めさせられるという内容だったのです。

つまり日本は、「キリスト教の信仰を禁じる国」でありながら、「外国人には信じる自由を与える国」になることを強いられたのです。

この矛盾した条項こそ、後の禁教体制を揺るがす“見えざる導火線”となりました。

不平等条約の「宗教条項」

日米修好通商条約の第8条には、宗教の自由と教会建設を認める条文が明記されていました。

原文に見る宗教に関する条項

アメリカとの間に結ばれた「日米修好通商条約」(1858年)の宗教に関する条項には、次のように記されています。

Article VIII(第八条)

Americans in Japan shall be allowed the free exercise of their religion, and for this purpose shall have the right to erect suitable places of worship.

(日本に滞在するアメリカ人は、信仰の自由を認められ、この目的のために適切な礼拝所を建設する権利を有する。)No injury shall be done to such buildings, nor any insult be offered to the religious worship of the Americans.

(これらの建物にいかなる損害も与えてはならず、アメリカ人の宗教的礼拝に対していかなる侮辱も加えてはならない。)American citizens shall not injure any Japanese temple or shrine, or offer any insult or injury to Japanese religious ceremonies.

(アメリカ市民は、日本の寺院や神社にいかなる損害も与えてはならず、また日本の宗教儀式にいかなる侮辱や危害も加えてはならない。)

条文を表面的に読むと、あたかも「お互いの宗教を尊重する」対等な約束のように見えます。

しかし、実際には宗教の自由という「権利」が明記されていたのは外国人側だけでした。

日本側に記されたのは、彼らの信仰を損なわないという「義務」だけ――。

| 項目 | 外国人(アメリカ人) | 日本(政府・国民) |

|---|---|---|

| 宗教の実践 | 「自由に行う権利」が明記 | 明記なし |

| 宗教施設 | 建設の「権利」あり | 干渉禁止(義務) |

| 相手宗教への態度 | 日本の寺社を侮辱しない義務 | 教会を損なわない義務 |

| 条文の性質 | 権利規定 | 義務規定 |

外国人には信仰の「自由」と「権利」が与えられ、日本はそれを「守る責務」を負わされた。

この不均衡こそが、宗教条項が「不平等条約」と呼ばれる所以なのです。

各国との不平等条約の「微妙な違い」 ― 宗教条項の差

各国と結んだ不平等条約はほぼ同内容でしたが、実際には文言や条項の順番が少しずつ異なっていました。

安政の五か国条約における「宗教関連の条項」も、次のような違いがあります。

| 条約名 | 宗教関連条項の位置 | 備考 |

|---|---|---|

| 日米修好通商条約 | 第8条 | “Americans in Japan shall be allowed the free exercise of their religion…” |

| 日英修好通商条約 | 第11条 | “British subjects in Japan shall be allowed the free exercise of their religion…” |

| 日仏修好通商条約 | 第9条 | “Les Français pourront librement professer leur religion…” |

| 日露修好通商条約 | 第12条 | “Russians residing in Japan may freely exercise their religion…” |

| 日蘭追加通商条約 | 第9条 | “The subjects of the Netherlands shall be free to exercise their religion…” |

アメリカとの条約が最初に締結され、その内容が「ひな型」として他国に広まりました。

そのため、条文構成や番号には違いがあるものの、外国人に限って宗教の自由を認める点はすべて共通しています。

アメリカ・ヨーロッパの思惑 ― 「信教の自由」という新しい常識

当時の欧米諸国では、すでに市民革命を経て「信教の自由」が近代国家の常識とされていました。

アメリカ合衆国では憲法修正第1条がそれを保障し、フランスやスペインなどカトリック国も布教の権利を求めました。欧米諸国が「信教の自由」を文明国の原則とする中で、日本も外国人に対してはその自由を認めざるを得ませんでした。

幕府の思惑 ― 不平等な内容が都合がよかった?

不平等条約締結後も、日本人がキリスト教を信仰することは、依然として厳しく禁じられたままでした。

幕府は「宗教の自由」を国内法として認めるつもりは一切なく、あくまで外国人の信仰を例外として容認する立場を崩しませんでした。

「キリスト教の禁止」という国内の宗教統制を維持するため、条約の中でも「日本人の信仰の自由」が明記されることを避け、「外国人の信仰の自由」だけを認める内容となったのです。

この不平等な構造は外交上の譲歩でありながらも、国内の禁教体制を温存できたため、結果的に幕府にとっても都合のよい形でした。

外国宗教を止められない日本

条約発効後、日本では外国人の教会が建ち、礼拝が行われるようになりました。

しかし、日本人がその教会に近づけば「キリシタン」として処罰される――。

同じ土地の上に、二つの法体系が存在する異常な時代が始まりました。

禁教日本に建てられる「教会」

横浜・長崎・神戸などの居留地では、外国人向けの教会が次々に建設されました。長崎ではフランス人神父プチジャンによって大浦天主堂が建てられ、その鐘の音が街に響き渡ります。

しかし日本人が礼拝に加われば、それは依然として「禁教違反」でした。

この二重構造こそ、幕末日本が抱えた深い矛盾でした。

かつてキリスト教徒を処刑した「西坂の丘」 ― 教会が建てられた場所

条約で外国人の信仰が認められた後、1864年に長崎の大浦に日本最初の本格的な教会(大浦天主堂)が建てられました。

この教会は、かつての殉教地「西坂の丘」の方向を望む高台に建てられました。

西坂の丘は、かつて1597年(江戸幕府以前)に日本二十六聖人が処刑された場所でもあります。その後江戸時代の1622年にも長崎大殉教が行われ、宣教師と信徒55人が公開処刑されています。

関連記事:江戸幕府初期のキリスト教禁止の実態 ― 秀忠と殉教の時代(長崎大殉教)

もはや日本の法で外国人のキリスト教徒を取り締まることができなくなったこの時代、かつて弾圧の象徴だった地を見つめるように建てられたこの教会は、日本における「禁教の終焉」を静かに告げる存在となりました。

現代国際法から見た“主権侵害”の条項

この宗教条項は、現代の国際法では明確な主権侵害とみなされます。

1969年のウィーン条約法条約第52条では、「威圧によって結ばれた条約は無効」と定められています。

宗教政策への干渉は、国家主権の侵害そのものでした。

日本は外交的圧力のもと、内政の根幹である宗教統制までも譲らざるを得なかったのです。

補足:条約上の「religion」は誤訳されていた?

当時の日本語には“宗教”という統一語が存在せず、通訳たちは「宗」「法」「教」などの語を使い分けていました。この概念のずれが、宗教条項を深く理解できなかった一因とも言われます。

幕末の通訳たちが直面したこの翻訳問題は、後に「宗教」という言葉の誕生にもつながっていきます。

翻訳史については以下の記事でまとめています。

補足:日本に建てられ始めた外国の建物(教会・ビール)

条約によって初めて合法的に建てられた教会は、1859年の開港後、横浜居留地に建設されました。これが後の大浦天主堂へとつながり、日本における“公認の祈りの場”の始まりとなります。

横浜の居留地では、外国人たちが自国の味を求めてビール醸造を始めました。

造られていたのは常温発酵のイギリス式エールに近いもので、のちにドイツ式ラガーへと発展していく、日本のビール文化の“出発点”ともなりました。

ビールの歴史に関心のある方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

禁教体制に生じた亀裂 ― 外交がもたらした「信仰の揺らぎ」

宗教条項は単なる外交文書ではありません。

それは、250年続いた禁教体制に初めて亀裂をもたらした“時代の引き金”でした。

教会を眺める隠れキリシタンの思い

禁教政策は形の上では続いていましたが、現実には崩れ始めていました。

外国人が堂々と礼拝を行う姿を見て、潜伏キリシタンたちは再び信仰を打ち明ける勇気を得ていきます。この矛盾した禁教政策の中で、浦上の人々が動き出すのも時間の問題でした。

不平等条約締結後、長崎に建てられた大浦天主堂に現れた「隠れキリシタン」は、国内だけでなく、国際社会を揺るがす大きな事件として注目されます。

明治日本がキリスト教の禁教を撤廃する大きな要因ともなる浦上事件については、以下の記事で詳しく解説しています。

恐ろしい不平等条約の歴史から学ぶこと

多文化共生が議論される現代では、国内で他国の宗教施設の建設をめぐって、慎重な意見や警戒の声が上がることもあります。

しかし、江戸時代の日本は不平等条約によって、自国の領土に他国の宗教施設が建てられることを止めることすらできませんでした。

それがどれほど屈辱的で、そして恐ろしい事であったか。

当時の日本人の思いを想像し、その経験から何を学ぶか――。

それを考えることこそ、今を生きる私たちに求められていることなのではないでしょうか。

この記事は、日本のキリスト教禁教史特集の一部です。

日本がキリスト教を禁止した歴史を通じて、現代を考える新しい視点を見出します。

関心のある方は、是非こちらもご覧ください。