海外と日本では食文化が異なるため、海外旅行などでは食材についての会話が意外と多いものです。

日本では身近な食べ物である「明太子」ですが、英語で説明しようとすると単語が思いつかないことがあります。今回は、明太子や魚の卵の英語表現や発音などと共に、辛子明太子の名前の由来や歴史といった雑学も紹介します。

明太子を英語で説明する方法

「明太子」は福岡県の特産品で、博多名物としても有名なため、日本人でも九州旅行のお土産などで購入する人も多いです。明太子は「スケトウダラの卵巣(卵)」に唐辛子等の調味料を加えて作られています。

「明太子」は「辛子明太子」とも呼ばれますが、基本的にはどちらも同じものを指します。

英語で説明する場合には、辛い味付けである事も加えてspicy cod roe(辛いタラのタマゴ)のように伝えると良いでしょう。(カタカナでは「スパイシー コッド ロウ」)

日本では、タラを意味するcodも、魚卵を意味するroeもあまり知られていない英単語で、咄嗟の会話では出てきにくいかもしれません。そういった場合には、簡単にfish eggと説明しておきましょう。

島国の日本では魚や魚卵の名前を知っている事は一般的ですが、世界では魚の名前を知らなかったり、そもそも魚卵を食べる習慣がない地域も多いため、詳しい説明をしても伝わらない可能性もあります。

spicy cod roe – 実際の会話で使われているシーン

実際の英会話の中で使われているシーンのある切り抜き動画を一つ紹介します。

上記動画ないでは日本のおにぎりの具材のお話がされていて、その話題の中で「めんたいこって何だっけ?」という質問がでています。(1:03秒当たり)

eggとroeの違い – 英語での卵と魚卵

日本の義務教育では、「卵 = egg」と英語の授業で習います。

「roe」という英単語は、eggと同じように卵を意味する単語ではありますが、特に「魚の卵」を意味します。

厳密にいうと、魚というよりも海の生物の卵を指します。

| 英単語 | 意味 |

|---|---|

| egg | 一般的なタマゴ |

| roe | 魚のタマゴ (厳密には生まれる前) |

| spawn | 魚のタマゴ (生まれた後) |

日本語では、鳥の卵も魚の卵も同じ「タマゴ」ですが、英語では魚の卵はroeと分けられています。

もっと細かく言うと、roeは魚の体内にある状態のタマゴの事を指し、生んだタマゴの事はspawnと呼ばれることもあります。

spawn(スポーン, スポゥン)という単語は、現代ではゲームのキャラクターが生成された(生まれた)時にも使われる単語になっているため、聞いたことがある人も多いかもしれません。

roeは体内のタマゴですが、辞書などで調べるとtypically including the ovaries themselves(通常は卵巣自身も含まれる)とされています。roeという単語は、特に食材として使われている場合に使われます。

roeの発音 – rowとの違い

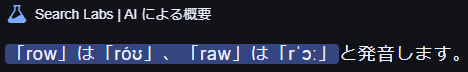

roeの発音はGoogle 翻訳では上記のようになっており、カタカナで無理やり表記すると「ロウ」といった感じでしょうか。

同じ発音の単語として、行や列という意味で使われるrowがあります。

余談ではありますが、日本語では行と列というのは全く違う意味に捉えられる言葉ですが、英語ではそもそも連続して並んでいるものに対してrowという言葉を使っている感じで、行でも列でもどちらにも使うことができ、これはとても興味深い違いです。

「生もの : raw」と「roe / row」の発音の違い

同じような発音の単語には、「生もの」のことを指すrawがありますが、こちらは発音が異なっているため注意が必要です。

Google Search Lab | AIでの発音記号についての違いを参考までに載せておきます。

カタカナで表現すると、rowはロウで、rawはゥロォーといった感じだそうです。

発音記号としては、rawの方が「伸ばすだけ」の音なのに対して、rowの方はo音からu音へ「絞っていく」発音になります。

明太子が博多で盛んな理由

明太子の元になっているスケトウダラという魚は日本ではなかなかお目にかかることができず、実物を見たことがある人は少ないでしょう。日本ではスケソウダラと呼ばれることもある魚です。

スケトウダラは、主にアラスカ周辺のような寒い海に生息しており、厳しい漁によって獲られています。

水深150m~500mという比較的深い海に生息していて、底引き網などで漁獲されます。日本ではマクドナルドのフィレオフィッシュに使われている事でも有名なお魚です。

明太子は博多で名物となっていますが、九州の博多では材料のスケトウダラは獲れないのに、なぜ博多名物になっているのか疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

明太子の由来

明太子(辛子明太子)は、第二次世界大戦後に韓国から持ち帰られた韓国の郷土料理を、日本風にアレンジしたのが始まりと言われていて、博多に多くの製造メーカーができていったそうです。

明太子という名前は、韓国(朝鮮)の言葉でスケトウダラを表す「ミョンテ(明太)」に、卵を意味する日本語の「子」を付けて命名されたとされています。

日本でお馴染みの「魚の卵」

明太子を英語で説明するには、spicy cod roeと表現すると良さそうな事は分かりましたが、日本には魚のタマゴを使った料理が沢山あり、他の料理を説明をするのに魚の種類の説明に困ってしまうことも多いでしょう。

上の画像は「とびこ」のお寿司で、トビウオのタマゴです。

日本で見かける魚卵と「元の魚」まとめ

ここでは、日本で見かけることの多い魚のタマゴ料理について、英語での表現を見ていってみます。

| タマゴの名前 | 魚 (日本語) | 魚 (英語) |

|---|---|---|

| いくら, 筋子 (すじこ) | 鮭 (さけ) | Salmon |

| たらこ, 明太子 (めんたいこ) | スケトウダラ | Alaska Pollock ※1 |

| 数の子 (かずのこ) | ニシン | Herring |

| とびこ | トビウオ | Flying fish |

| からすみ | ボラ | Mullet |

| キャビア | チョウザメ | Sturgeon ※2 |

※1

明太子をSpicy cod roeと説明したらいいと紹介してきましたが、スケトウダラは正確にはAlaska Pollockと呼び、codはタラ(マダラ)のことを指す言葉です。名前だけでなく味わいも異なり、それぞれのタマゴはpollack roe, cod roeと呼ばれて区別されているようです。pollackという英単語を辞書で調べるとcod family(タラの一種)と出てきて、pollockという英単語を辞書で調べるとvariant spelling of pollack(pollackの綴り違い)と出てきます。言語あるあるですが、意味不明なのでどちらかに統一して欲しいものです。

※2

キャビアの代用品として使われることがあるセッパリダンゴウオは英語ではlumpfishと呼ばれ、日本でもその卵をランプフィッシュキャビアと呼ぶそうです。

以下の記事でも詳しくまとめていますので、参考にしてみてください。

言語の違いは面白い

今回は明太子やスケトウダラの雑学を挟みながらではありますが、eggとroeというタマゴを表す英単語について違いをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。最後にご紹介したタマゴの魚については、日本で過ごしていてもちょっと面白い雑学のようにも思います。おいしければ魚の名前なんて気になりませんし、意外と知らないといった人も多いようにも思います。

日本語でも使い分けられる「タマゴ」 – 卵と玉子の違い

日本ではタマゴはタマゴで、鶏でも魚でも同じくタマゴと呼びますが、特に漢字表記で「玉子」と表記すると「料理に使うタマゴ」を指すことが多いです。

言語によってそれぞれ特殊なルールのようなものが存在しており、それらが形成されて行った過程などを考えると、言語というものは非常に興味深いと改めて感じます。

英語と日本語の間の違いは、今回紹介したような名詞だけでなく、動詞にも同じように区分けが異なるものが有ったりもします。以下の記事では「説明する」という単語の違いについて紹介していますので、興味のある方はそちらも是非ご覧ください。

個人的には、「読みやすくするための工夫」として「タマゴ」を「外来語でもないのにカタカナ表記」する習慣から、「日本語の柔軟さ」のようなものを感じ、英語の勉強をしながら日本語の素晴らしさに気付かされたりもします。