ペリー来航や不平等条約については学校教育でも詳しく習いますが、その後から明治維新までは、詳しい経緯や流れが分からないという人も多いのではないでしょうか。

今回は、桜田門外の変以降から王政復古の大号令が出されるまでの流れを、「二つのクーデター」を中心にまとめています。近代日本で起きた「国の作り替え」の歴史について、簡略化や年表なども交えながら、分かりやすく紹介しています。

本記事で扱う「幕末後半」について

一般的に幕末とは、「ペリー来航」から江戸時代の終わり(明治維新)までを指す時代区分です。

幕末の時代には有名な偉人も多く、様々な出来事がありますが、期間としては1853年(ペリー来航)から1868年(明治維新/王政復古の大号令)までの15年間ほどしかありません。厳密には、大政奉還までが15年、王政復古の大号令まで含めると16年ということになります。

また、本記事内の「年」の表記は、前後関係が混乱しやすい和暦を避け、可能な限り西暦(グレゴリオ暦)で記載してあります。

幕末期の「前半」と「後半」 – 本記事における定義

今回の記事では、幕末の時代を二つに分けて、時代の流れを整理しています。

外国勢力の圧力に圧されて不平等条約を締結した結果、大老井伊直弼が暗殺されるまでを幕末の前半、以降明治新政府が樹立するまでを幕末の後半として定義した上で、今回は後半部分の出来事をまとめています。(下表参照)

| 幕末期 | 時期 | 動き |

|---|---|---|

| 前半(8年) | ペリー来航 (1853) ~ 桜田門外の変 (1860) | 外国に圧される |

| 後半(9年) | 桜田門外の変 (1860) ~ 王政復古の大号令 (1868) | 明治新政府の樹立まで 本記事で扱う部分 |

桜田門外の変は、1860年に起きた大老井伊直弼(いいなおすけ)が水戸藩の脱藩浪士らに暗殺された事件です。

前半は外国に圧されながらも「江戸幕府」が中心となって内外の政治を行っていましたが、後半は幕府(江戸)・幕府(京都)・朝廷・諸藩の間で政治の主導権争いが起こり、短い期間に多くの出来事が起こっています。

本記事で扱わない部分について

幕末期前半部分(1853-1860)については本記事で扱いません。

以下の記事では、外国に威圧的な外交を受けている際に日本で起きていた南海トラフ地震とその余震についてまとめていますので、興味のある方は是非ご覧ください。

また、王政復古の大号令の後には、旧幕府勢力の掃討戦である戊辰戦争が行われていますが、こちらも同様に本記事では扱いません。(1869年 戊辰戦争終結)

幕末期に起きた二つのクーデター

1860年に桜田門外の変で井伊直弼が死去した後の日本は、不平等条約を抱え、外国からの脅威におびえながら、政治を進めなければなりませんでした。外国に対しての方針(開国 or 攘夷)も固まらない中で、国内では外国との軍事衝突も発生していきます。

「八月十八日の政変」と「王政復古の大号令」

本記事では以下の二つの事件を「クーデター」として扱います。(王政復古の大号令はクーデターと分類されないこともあります)

- 八月十八日の政変 (1863年) – 孝明天皇

- 王政復古の大号令 (1868年) – 明治天皇

「八月十八日の政変」は、長州藩(天皇親政を目指す勢力)と尊王攘夷派の公家等を京都から追い出し、幕府と朝廷(天皇)による政治を行う体制(公武合体)がとられた出来事を指します。

「王政復古の大号令」は、大政奉還後に居座る旧徳川幕府勢力を政治から追い出し、薩長と明治天皇による明治新政府による政体変革の宣言です。(革命や維新といった分類については、長くなるためここでは言及しません)

どちらも「軍事力」で「京都御所」を囲んでの政変ですが、中心となった天皇は「孝明天皇」「明治天皇」と違っています。

「短く」まとめた幕末後半の流れ

二つのクーデターを中心に、幕末後半の流れを「短い一文」にまとめてみると、以下のようになります。

幕府と朝廷が組んでクーデター(八月十八日の政変)を起こしたことで反発(禁門の変)が起こり、鎮圧と処罰(第一次長州征討)を完了しますが、更に処罰を下そう(第二次長州征討)としたことで人心は離れ(薩長同盟)、逆にクーデター(王政復古の大号令)を起こされて明治新政府が誕生します。

この文章が分かりやすいとは思えないのですが、全体の流れを把握するなどにお役立てください。重要な点などについては、それぞれ以下項目で順次解説・紹介しています。

「薩長同盟」と各クーデターとの関連

歴史の流れを見てみると、二つのクーデターのちょうど中間に、有名な「薩長同盟」がある形になっていることに気付きます。

| 西暦 | 出来事 |

|---|---|

| 1863年 | 八月十八日の政変 |

| 1866年 | 薩長同盟 |

| 1868年 | 王政復古の大号令 |

薩長同盟前の歴史は「一回目のクーデター後」の動乱で、薩長同盟後の歴史は「二回目のクーデターに向けて」の動乱と捉えられます。

幕末後半の「年表」 – 時系列と因果関係

クーデターが起きた後の動きや、薩長によるクーデターが行われるまでについて、もう少し細かく記載した年表を以下に掲載します。

歴史の出来事は、どこか架空の出来事のように感じてしまうことがありますが、これらは実際に起こったことです。この年表からは各出来事の因果関係などと共に、その「期間の短さ」なども感じられるのではないでしょうか。

| 西暦 | 国内の動き | 備考 |

|---|---|---|

| 1863年 7月 | 薩英戦争 (薩摩藩) | 生麦事件 賠償請求 |

| 1863年 9月 | 八月十八日の政変 | 公武合体勢力によるクーデター |

| 1864年 8月20日 | 禁門の変 (長州藩) | 政変を巡った武力衝突 |

| 1864年 8月24日 | 第一次長州征討 | 禁門の変の責任追及 長州藩 朝敵に指定される |

| 1864年 9月 | 下関戦争 (長州藩) | 前年の攘夷に対する報復 賠償支払いを幕府へ |

| 1865年 1月24日 | 第一次長州征討 終結 | 戦闘無し 禁門の変関与の家老3名斬首 第二次長州征討計画はじまる |

| 1865年 11月 | 兵庫開港要求事件 | 下関戦争の賠償問題 (幕府) |

| 1866年 3月 | 薩長同盟 | 第二次長州征討計画への反発 |

| 1866年 7月18日 | 第二次長州征討 | 長州藩 : 徹底抗戦 薩摩藩 : 薩長同盟で参戦 |

| 1866年 8月29日 | 将軍家茂 死去 | (薩長優勢の戦況) |

| 1866年 10月8日 | 第二次長州征討 終結 (名目上) | 幕府 : 停戦 薩長 : 戦闘継続 |

| 1866年 1月10日 | 孝明天皇 将軍宣下 (一橋慶喜) | 第15代将軍 徳川慶喜 |

| 1866年 1月 | 慶応の幕政改革はじまる | |

| 1867年 1月30日 | 孝明天皇 崩御 | (孝明天皇 : 鎖国派) |

| 1867年 2月13日 | 明治天皇 即位 | |

| 1867年 5月 | 兵庫開港 四侯会議 | (長州は朝敵のまま) 幕府 : 新天皇と開国路線 薩長 : 薩長同盟で倒幕決意 |

| 1867年 10月14日 | 大政奉還 | 徳川慶喜 倒幕戦争を回避 |

| 1868年 1月3日 | 王政復古の大号令 | 薩長によるクーデター 明治新政府誕生 |

薩長によるクーデター(王政復古の大号令)後は、政治の刷新と掃討戦(戊辰戦争)が進められていくことになります。

幕末後半の歴史分解 – 長州征討

幕末後半の動きの中で、二つのクーデターと関連している重要な出来事として「長州征討」が挙げられます。長州征討(ちょうしゅうせいとう)は、長州征伐(ちょうしゅうせいばつ)とも呼ばれます。

長州征討は、朝廷の命によって長州藩を処罰する軍事作戦のようなもので、孝明天皇の命によって二度に渡って行われています。

クーデターに対する反発を処罰 – 第一次長州征討前後の流れ

武家政治から近代的な社会を作り上げた長州藩・薩摩藩の功績は現代にまで語り継がれていますが、幕末後半時期の長州藩の行動は「志士」というよりも「過激派」に近い様相を呈していました。

尊王攘夷を騙る「過激派」 – 長州藩

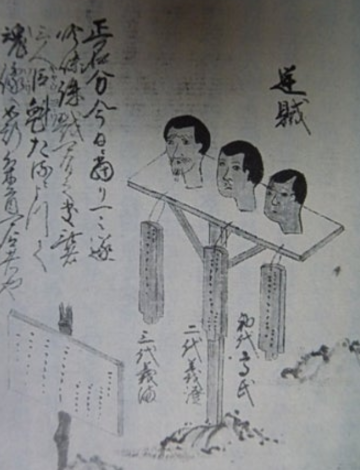

当時の長州藩は、幕府体制への批判を込めて、足利幕府将軍の木造の首を切り落として晒すといった過激な事件も起こしています。(足利三代木像梟首事件)

「八月十八日の政変」と「薩英戦争」 – 薩摩藩

薩摩藩は、「八月十八日の政変」の時点では朝廷に協力する立場でしたが、イギリスとの戦争「薩英戦争」の関係で軍勢の大半は九州にあり、京都には兵が少なかったため、会津藩らと協力して京都御所の警護にあたります。会津藩が1500人、薩摩藩は150人という兵力で、主力は京都守護職の会津藩という形でした。

八月十八日の政変は、和暦では文久3年8月18日に起きています。

(上記年表では西暦表記で1863年9月30日)

尊王攘夷派は京都御所に入ろうとしますが、天皇に兵を引き上げるように命令されたために従うしかなく、「八月十八日の政変」では戦闘は発生していません。

天皇親政を目指す長州藩

突然のクーデターで追い出された長州藩は、公武合体派に反発して恐ろしい計画を立て始めます。天皇を長州藩に連れ帰った上で、新しい天皇親政の国づくりを行おうと計画しますが、この計画は京都の警護をしていた新選組の活躍で発覚し、事件が起こる前に長州勢力は打ち取られます。(池田谷事件)

その後、軍勢を率いて京都御所に迫った長州軍は幕府軍と大きな戦闘を行い、戦火が延焼して京の町の広い範囲が燃え落ちるという被害がでます。その戦闘の際、京都御所の蛤御門(はまぐりごもん)周辺では激戦が繰り広げられ、今もその時の銃弾痕が残っているそうです。(禁門の変 / 蛤御門の変)

敵同士だった長州藩と薩摩藩

「八月十八日の政変」後の動乱においては、長州藩と薩摩藩は敵同士です。

| 勢力 | 立場 |

|---|---|

| 長州藩 | 反幕府 (天皇中心国家の樹立を目指す) |

| 薩摩藩 | 幕府側 (天皇と国を守る) |

禁門の変でも、第一次長州征討でも、長州と薩摩は明確な敵対関係にあります。

反逆者には罰を – 第一次長州征討

天皇の御所に銃弾を放った長州藩は「朝敵」に指定され、「禁門の変」の処罰を目的とした「第一次長州征討」が行われます。

第一次長州征討は、長州藩側で「禁門の変」を指導した三人の家老を斬首とし、戦闘行為が行われることなく終結しています。

道理に反する「第二次長州征討」で人心離れ

第一次長州征討を終えても、幕府と朝廷は長州藩を許さず、「朝敵」の指定を取り消しませんでした。問題ばかり起こしてきた長州藩を許すことは難しかったのかもしれません。

「第二次長州征討」の大義名分

天皇の勅命で行われた第二次長州征討は、「禁門の変の処罰」を表向きの大義名分に掲げています。

しかし、「禁門の変」の処罰は第一次長州征討で既に終わっているため、第二次長州征討は「道理に反する」として反発を招きました。

実際には、幕府は長州藩を征討することで「幕府・朝廷の権威回復」を狙っていたのではないかとも考えられています。

二回の長州征討の「間」の事件 – 兵庫開港要求事件

無理やりにでも長州藩を処罰したかった理由は、他にも考えられます。

第一次長州征討から第二次長州征討までの間には、兵庫開港要求事件(1865年 11月)が起きています。

兵庫開港要求事件は、長州藩がイギリス(他3ヶ国)と軍事衝突した下関戦争の賠償金に関して、諸外国が幕府に支払い等を求めてきた事件です。

| 勢力 | 主張と行動 |

|---|---|

| 長州藩 | 下関戦争は幕府の命令 賠償は幕府が行うべき |

| イギリス (他3ヶ国) | (兵庫沖に連合艦隊侵入 – 軍事的な威嚇) 幕府へ賠償金支払い要求 兵庫の早期開港要求 |

| 幕府 | 賠償金を了承 兵庫開港は引き延ばす |

幕府からすると、長州藩に関連した事案で多額の賠償金の支払いをしなければならなくなり、また都の近くまで外国の連合艦隊が迫ってくるという状況に追い込まれてしまっています。

こんな状況では、長州藩を「許す」という決断をする気にはなれなかったのかもしれません。

朝廷・幕府を見限る薩摩藩 – 薩長同盟

第一次長州征討で処罰が完了しているにもかかわらず、長州藩の朝敵を解除せず、更には第二次長州征討を計画し始める「朝廷」と「幕府」に対し、薩摩藩は警戒を強めます。幕府や朝廷の力が強まり、長州や薩摩といった諸藩(雄藩)の力が相対的に弱まることを危惧したともいえるでしょう。

そのため薩摩藩は、長州藩を救う形の約束事を結び、幕府に対抗していくことを決意します。(薩長同盟)

当時の長州藩は、朝敵に指定されていたため港の使用(貿易)などにも制限があり、戦う準備をしようにも武器の調達すらままならないような状況でした。また、戦争になると攻撃対象になるのは朝敵の長州藩なので、薩摩藩としては、武器の供給と援軍といった全面的な支援の約束をした形になります。

勅命すら無視する「薩摩」の心変わり

第二次長州征討は、孝明天皇の勅命によって行われています。勅命は「天皇の命令」であり、当時の日本国において最上位の命令ですが、薩摩藩はこの命令を無視します。

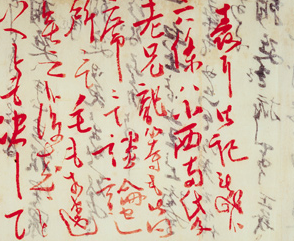

以下は薩摩藩の大久保利通から西郷隆盛に送られた有名な言葉です。

原文 : 非義勅命ハ勅命ニ有ラス候

現代語訳 : 間違った勅命は、勅命とは認められない

薩摩藩は、たとえ天皇からの命令であっても、それが道理に反するものであれば、それは真の勅命とは認められないとして、第二次長州征討に参加するどころか、長州藩と共に徹底抗戦します。

また余談ですが、岩倉具視(いわくらともみ : 維新十傑の一人、外務卿)に至っては以下の様に「天皇が謝罪すべき」とまで述べています。

(岩倉具視)

天皇が天下に対して謝罪することで信頼回復を果たし、政治の刷新を行って朝廷の求心力を回復せよ

孝明天皇の「外国嫌い」は、幕末日本の政治を難しくした側面があり、日本国内では岩倉の様に批判する人もいたようです。

兵庫開港と四侯会議 – 討幕行動の開始

「兵庫の開港」は、先の不平等条約(日米修好通商条約を含む安政の五か国条約)で既に決定していたことで、兵庫開港要求事件では開港時期を早める要求が行われました。

反対し続けた孝明天皇が崩御した後、徳川慶喜が新たに即位した明治天皇を説得することで、兵庫開港は果たされました。

倒幕を決意する薩摩・長州

兵庫開港は、徳川慶喜の外交手腕が発揮された成果ではありますが、この一件は薩摩や長州からは「幕府が朝廷を抱え込んだ」と捉えられます。

また、その後の四侯会議にて、幕府が長州藩の朝敵解除を承諾しなかったことが、薩長同盟の以下一文に該当し、薩長に倒幕(クーデター)の決意をさせてしまいます。

(薩長同盟 原文抜粋)

一、兵士をも上国の上、橋会桑等も今の如き次第にて勿体なくも朝廷を擁し奉り、正義を抗み周旋尽力の道を相遮り候ときは、終に決戦に及び候外これ無きとの事

(現代語)

薩摩藩が兵を関西に連れてきた上で、一会桑が朝廷を抱え込んで、

薩摩藩が朝廷に対して「長州藩の朝敵解除」の働きかけをするのを妨害した場合、

薩摩藩も戦う

一会桑(いちかいそう – 原文 : 橋会桑)とは、京都の幕府勢力である「一橋家」「会津藩」「桑名藩」から付けられた名前で、江戸幕府勢力や政権を指す際に使われます。

一橋家 – 将軍

会津藩 – 京都守護職

桑名藩 – 京都所司代

八月十八日の政変以降の江戸幕府(京都)政権の事を、中心となった「一橋家」「会津藩」「桑名藩」の名から「一会桑政権」などと呼称します。

武力衝突の回避(大政奉還)とクーデター

江戸幕府第15代将軍の徳川慶喜(とくがわよしのぶ)は、薩摩と長州の軍事侵攻を察知すると、「大政奉還」を行い政権を朝廷に返還します。

「大政奉還」は、攻撃対象となっている「幕府」さえなくなれば、薩摩・長州軍は攻撃対象を失うことになり、戦争は回避されるという策略です。

しかし、大政奉還後も徳川慶喜は領地の返上などはせず、政治に関する情報を抱え込み、政治の実権を握ったままでした。長く政治を行ってきた徳川幕府の実績を基にした策略です。

日本を立て直すためには、徳川幕府を排除して天皇中心の政治体制を作り上げる必要があると考えた薩摩と長州は、徳川慶喜を除外した「新政権」の樹立を強行します。

薩摩と長州は「八月十八日の政変」と同じように、軍勢を京都御所に配備して封鎖し、明治天皇と共に「王政復古の大号令」という宣言を出します。実際の戦闘行為は行われていません。

王政復古の大号令は、以下の内容となっています。

- 将軍職辞職を勅許。

- 京都守護職・京都所司代の廃止。

- 幕府の廃止。

- 摂政・関白の廃止。

- 新たに総裁・議定・参与の三職をおく。

王政復古の大号令は、わかりやすく表現すれば、「幕府の廃止」と「新政府の樹立」の宣言です。

一会桑政権の一橋家(将軍)、会津藩(京都守護職)、桑名藩(京都所司代)が全て排除され、新政府の最初の3つの役職が設けられました。

続いて明治天皇臨席のもと、最初の三職会議が開かれます。(小御所会議 : こごしょかいぎ)

この小御所会議では、西郷隆盛の「ただ、ひと匕首(あいくち=短刀)あるのみ」という台詞が有名です。反対派を殺してでも成し遂げるという覚悟が伝わるこのシーンは、大河ドラマを含めて様々な作品で描かれています。

歴史から学ぶ – 道理と人心

幕府(一橋慶喜)と朝廷(孝明天皇)は、長州藩の朝敵指定を取り消さず、道理に反して第二次長州征討の勅命を出したことで人心は離れ、薩摩だけでなく多くの国民からも非難されていたようです。

歴史の中では、権力者が理不尽な政治を行った結果討たれてしまうという出来事は珍しくありません。幕末の動乱においては、幕府も朝廷も諸藩も皆が必死だったことでしょう。しかし、大変な時こそ感情ではなく理屈や道理を大事にしなければならないのだと、歴史は教えてくれています。

現代においても、全国民が喜ぶ政治というのはあり得ないのかもしれませんが、できるだけ多くの人が幸せになる政治が行われる国であってほしいものです。

(編集後記)

幕末といえば、外国勢力や不平等条約といった印象が強いですが、幕末の後半期はそれらは影を潜め、国内の勢力争い、主導権争いが中心にあるように感じます。不平等条約という大きな問題を抱えてしまった日本を立て直していくために、各々が自分の信念に基づいて行動した「体制づくり」の歴史のようにも思います。