情報の正確さよりも「数字」が優先される時代。SNSではインプレッションや再生数、テレビや新聞では視聴率が、情報の価値を決める最大の基準になっています。結果として、虚偽や誇張を含む情報が目立ちやすくなり、フェイクニュースが日常的に生まれる構造が出来上がりました。

本記事では、SNSからマスメディアまで、数字依存がどのように正確性を蝕み、社会全体に影響を与えているのかを探ります。

数字が情報を動かす時代

情報の価値は、本来その正確さや信頼性で測られるべきです。

しかし現代では、「どれだけ多くの人に見られたか」という数字が情報の価値を決定づける最大の要素になりつつあります。

広告収益は再生数や閲覧数に直結し、注目度は視聴率として番組の評価に跳ね返ります。

この「数字依存」の構造は、SNSや動画配信サービスだけでなく、伝統的なテレビ・新聞といったマスメディアにも広がっています。そしてこの仕組みこそが、情報の正確性を後回しにし、時に虚偽や誇張を含んだ「フェイクニュース」を生み出す土壌となっています。

SNSの事例——インプレゾンビとバズ至上主義

フェイクニュースが多いと指摘されやすいSNSでは、どのような経緯で虚偽の情報が生み出されているのでしょうか。

インプレゾンビとは何か

SNS、とくにX(旧Twitter)では、広告収益を得るためにインプレッション数(閲覧回数)を稼ぐことを目的とした迷惑アカウントが存在します。

俗に「インプレゾンビ」と呼ばれるこれらのアカウントは、人気投稿に無意味なリプライを連投したり、釣り投稿や虚偽情報を流したりして、アルゴリズムによる露出を狙います。

誤情報がバズる仕組み

「バズる」とは、SNSやインターネット上で、ある特定の情報や投稿が広く拡散され、多くの人に注目される現象を指します。英語の「buzz」が語源となり、「口コミや噂が広がる」といった意味の動詞として使われます。

SNSのアルゴリズムは、反応が多い投稿を優先的に拡散します。正確さよりも「反応を呼びやすい」内容、すなわち感情的・過激・センセーショナルな情報ほど優遇される傾向があります。そのため、事実確認が不十分な情報や、意図的に誇張された投稿が急速に広まるのです。

拡散が拡散を呼び、いわゆる「バズる」という現象が発生します。

動画配信の事例——YouTubeの再生数依存

現代では政治活動でも活用されることが多くなっているYouTubeは、新しい情報インフラとして定着しつつあります。

YouTubeには様々な動画コンテンツがあり、中には架空の出来事や物語も存在していて、利用者はそのことを知った上で楽しんでいます。しかし、そういったコンテンツの中には「事実のように見せかけた虚偽」が蔓延っています。なぜそういったコンテンツが生み出されるのでしょうか。

再生数と収益の直結

YouTubeでは、広告収益が動画の再生数に直接比例します。

このため、制作者はより多くの再生を獲得するため、過激なタイトルやサムネイルを使い、興味を引くネタを優先する傾向が強まります。

誇張と炎上の常態化

再生数を稼ぐために、事実の一部だけを切り取った動画、誤解を招く編集、あるいは虚偽を含むコンテンツが制作されることも少なくありません。

炎上は短期的には再生数の増加につながるため、結果的に「炎上商法」が戦略として定着してしまうのです。

マスメディアの事例——視聴率と話題性偏重

フェイクニュースはインターネット時代になって問題が顕著となり、話題になることも増えてきていますが、虚偽の報道や誤報というものはマスメディアにも存在します。

以下の記事では、マスメディアの過去の事例なども紹介しているので、興味のある方は是非ご覧ください。

テレビや新聞といったマスメディアでは、なぜ虚偽の報道や誤報が行われるのでしょうか。

視聴率競争の歴史

テレビ業界では長年、番組評価の主要指標として視聴率が使われてきました。この数字がスポンサー料や編成方針に直結するため、視聴者の関心を引くための企画や報道が優先されます。

正しい報道や人気番組を制作することが主目的で、視聴率というのは結果として付いてくるものだったはずですが、視聴率の低下=収益の低下であり、報道機関も存続のために「視聴率の取れる番組」を制作することを優先せざるを得ません。

その結果、視聴率のために虚偽の情報を報道してしまうということが発生します。(上記記事内でも紹介した発掘!あるある大事典 – データ捏造問題など)

センセーショナルな報道の背景

事件・事故報道においても、確定情報よりも「速報性」と「衝撃度」が重視される傾向があります。その結果、事実確認が不十分なまま報道され、後に訂正するケースも少なくありません。こうした虚偽報道や誤報は、一度広がってしまうと修正が困難です。

特に雑誌の記事などでは、噂のようなものを鵜呑みにし、事実確認もほどほどな状態で記事にして報道したことで、関係者から訴訟を起こされているケースも少なくありません。

誤情報の被害者 – 真実相当性と名誉棄損罪

誤情報の拡散によって社会的地位や家族、職を失った後、訂正報道がなされたとしても、被害者の人生が元通りになることはほとんどありません。補償も十分に行われないケースが多く、この点は近年ますます問題視されています。

日本の判例では、報道機関は「真実相当性」(報道時において、内容が真実と信じるに足りる相当な理由があれば、たとえ誤りでも違法性が阻却されるという考え方)によって、法的責任を免れる場合があります。

また、仮に名誉毀損が認められても、慰謝料額は数十万円〜百万円程度にとどまることが多く、被害の甚大さに比べて低額です。そのため、誤情報の被害者が事実上「やられ損」となるケースも珍しくありません。

数字依存がもたらす共通構造

SNS、動画配信、マスメディアに共通するのは、正確さよりも注目度を優先するインセンティブ構造です。

- 数字(再生数・インプレッション・視聴率)が直接的に収益や評価に結びつく

- アルゴリズムや編成方針が「反応が取れる」情報を優遇する

- 誤情報が拡散されやすく、訂正は届きにくい

結果として、「速く・派手に」伝えることが優先され、「正しく・丁寧に」伝えることは後回しになります。

| 項目 | SNS | 動画配信 | マスメディア |

|---|---|---|---|

| 収益指標 | インプレッション数・エンゲージメント | 再生数 | 視聴率 |

| 正確性への影響 | 感情的・センセーショナルな投稿が優遇され正確性低下 | 釣りタイトル・誇張サムネで正確性低下 | 速報性優先で裏付け不足による誤報 |

| 拡散速度 | 秒〜分単位で爆発的拡散 | 数時間〜数日で拡散 | 放送時に一斉拡散 |

| 訂正の難しさ | 一次拡散後の訂正が困難 | 誤情報が長期的に残存 | 訂正報道が届きにくい |

| 主な課題 | 虚偽・釣り投稿、インプレゾンビ | 炎上商法、誤解を招く編集 | センセーショナル報道、偏向 |

問題はSNSだけではない

フェイクニュースと聞くと、インターネット上の情報(SNSやYouTube)だけだと勘違いしてしまいがちですが、本質はマスメディアも同じです。

情報を発信することで収益があがる構造さえあれば、この問題はどこでも起きる可能性があり、実際に起こってきた問題です。

ただ、SNSのようなインターネットを通じた情報は、情報量や拡散力が圧倒的で、それに伴ってフェイクニュースや誤情報の問題がより「顕在化」したといえます。

改善策——数字依存からの脱却は簡単ではない

数字依存は、広告ビジネスの構造やアルゴリズム設計、そして視聴者・読者の行動心理に深く根ざしているため、一朝一夕に変えられるものではありません。しかし、完全な撤廃が難しくても、その影響を緩和し、正確性を向上させる方法はいくつか考えられます。

評価指標の多元化

「視聴率」「再生数」「インプレッション数」といった単一の数字に依存するのではなく、複数の評価軸を組み合わせる仕組みが必要です。

例えば、読者の滞在時間やコメントの有意性、記事の訂正率の低さなど、コンテンツの質を反映する指標を導入すれば、単なる釣り見出しや誇張だけでは評価されにくくなります。

これはコンテンツプロバイダ(情報サービス提供者)が行う必要があるため、収益に直結しにくいため実現は難しいでしょう。そのため、収益モデルにこの評価指標が影響する仕組みづくりが必要です。

収益モデルへの信頼性指標の組み込み

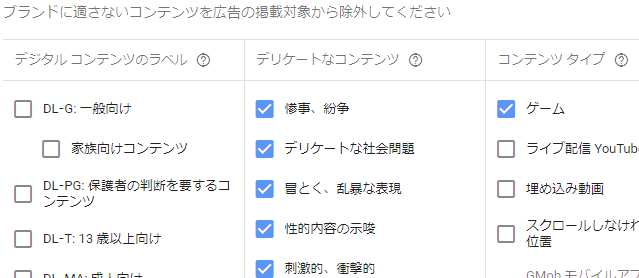

広告配信やおすすめ表示のアルゴリズムに、「正確性スコア」を加点要素として組み込む方法です。ファクトチェック通過率や訂正報道の迅速さを数値化し、広告主が「信頼性の高いコンテンツのみ」に出稿できる環境を整えれば、数字のために正確性を犠牲にするインセンティブは減少します。

テレビの場合などでは、「問題が起きた場合に広告出稿を止める」ということが起きたりしますが、それと同じような事を「情報の信頼性という指標」で行えるように、制度や仕組みを整えるということです。

広告出稿側にはメリットが多い

2019年には、日本の広告市場でインターネット広告費がテレビ広告費を上回りました。背景には、インターネット広告の特徴である「ターゲティング精度の高さ」があります。広告主は、性別・年齢・地域・興味関心などの情報をもとに、見てほしい顧客層にだけ広告を配信できるため、余計なコストを抑えられるのです。

新しい「信頼性指標」を収益モデルに組み込むことは、コンテンツ提供側(テレビ局、新聞社、ウェブメディア)にとっては開発や運用コストがかかります。しかし広告主側にとっては、健全で信頼性の高いコンテンツにのみ広告を出稿できるようになるため、ブランド毀損リスクを減らせる大きなメリットがあります。

インターネット広告ではすでに、「センシティブな内容(例:暴力、差別表現、過激な政治扇動)を含むコンテンツに広告を出さない」といった機能が存在します。これを拡張して「信頼性の低い情報」も排除対象にすることが考えられます。

一方で、テレビや新聞といった視聴者・読者の属性データが限られるマスメディアでは、こうしたターゲティングや排除設定の実装が難しく、対応に苦慮する可能性があります。この差が、プラットフォーム間の広告収益構造の変化をさらに加速させるかもしれません。

訂正情報の強制拡散

誤情報を広めた場合は、その訂正情報を元の情報と同等の条件で再拡散させる仕組みが不可欠です。SNSでは元投稿と同じタイムライン露出、動画配信では元動画視聴者への通知、マスメディアでは同時間帯・同番組枠での訂正報道などが考えられます。

数字の透明化

再生数や視聴率の計測方法は、第三者による監査付きで開示することが望ましいでしょう。また、広告主には配信先の信頼度に関するレポートを提供し、虚偽や低品質な情報への露出を避けられるようにするべきです。

メディアリテラシー教育の強化

最後に、消費者側の意識改革も欠かせません。「多く再生された=正しい」ではないことを学校教育や公共キャンペーンを通じて広く浸透させ、情報源を多様化させる習慣を促す必要があります。

このような取り組みは、単に報道やコンテンツ制作側の努力だけでなく、広告主、プラットフォーム運営者、そして受け手である私たち自身の協力が不可欠です。数字依存の構造を変えることは容易ではありませんが、着実な改善の積み重ねこそが、正確性を取り戻す唯一の道です。

おわりに——情報との健全な付き合い方

数字が情報の流通を支配する時代において、発信者も受信者も「数字がすべてではない」という意識を持たなければなりません。

再生数、インプレッション、視聴率――これらはビジネスの重要指標である一方、本来は正確性を犠牲にしてまで追い求めるべきものではありません。

私たち一人ひとりが、正確な情報を尊重し、数字に踊らされない判断力を持つこと。それが、情報社会を健全に保つための第一歩です。

関連記事:実は短い「伝統」 ― ビジネスが生んだ日本の習慣

物事の由来を知ることは、その本質を見極めることに役立ちます。

以下の記事では、日本で「伝統的」とされている習慣の歴史を振り返ります。

その習慣の起源を知ると、日々の生活の中での考え方にも変化があるかもしれません。