日本の政治は、明治から現代まで一本の線でつながっています。

伊藤博文が立ち上げた立憲政友会、その幹事長となった鳩山和夫、そして息子の鳩山一郎が自民党を結成。

明治の政治と令和の政治を結ぶ「血脈」の物語をたどります。

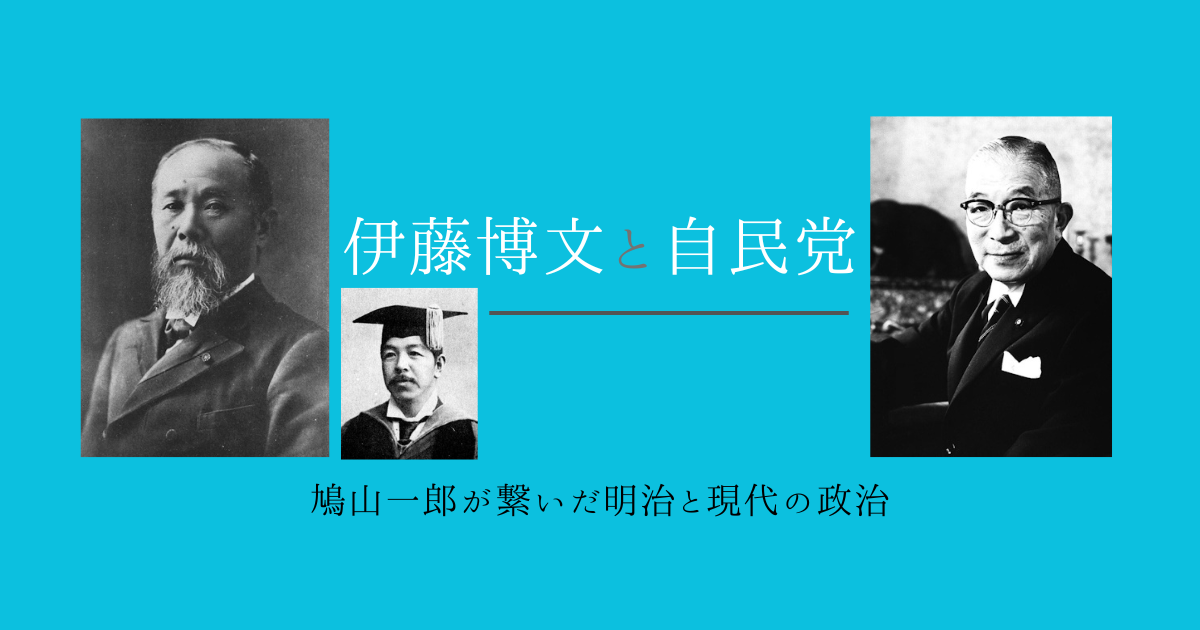

明治の政治をつくった「伊藤博文」

日本の近代政治の出発点を語る上で、伊藤博文の存在を避けることはできません。

初代内閣総理大臣として日本の骨格を整えた彼は、もともと「藩閥政治」を支える側の人間でした。長州出身として維新の元勲に数えられ、明治新政府の中心に座っていたのです。

自由民権運動で求められる「憲法」と「国会」

全国で広がった自由民権運動は、国会開設を求めて声を上げ、政府は世論に抗しきれなくなっていました。1881年、政府は「国会開設の勅諭」を発し、10年後に議会を開くことを約束します。

自由民権運動とは、明治初期に人々が「憲法」や「国会」を求めて展開した国民運動のことです。武士や豪農、知識人を中心に広がり、日本に議会政治を実現させる原動力となりました。

伊藤自身もヨーロッパに留学し、ドイツ憲法を参考に明治憲法の草案を作り上げました。

| 年 | 出来事 | 備考 |

|---|---|---|

| 1881年 (明治14年) | 国会開設の勅諭 | 1890年に議会を開くことを約束。 内閣制度はまだなく、伊藤は参議として関与。 |

| 1885年 (明治18年) | 内閣制度発足 | 太政官制を廃止し、伊藤博文が初代内閣総理大臣に就任。 |

| 1889年 (明治22年) | 大日本帝国憲法公布 | ドイツ憲法を参考に伊藤らが起草。 |

| 1890年 (明治23年) | 第一回帝国議会開催 | 制限選挙による衆議院が誕生し、議会政治がスタート。 |

初代内閣総理大臣と憲法制定

1885年、内閣制度が発足すると伊藤が初代内閣総理大臣に就任しました。1889年には大日本帝国憲法が公布され、1890年には第一回帝国議会が開かれます。

出典:Public domain, via Wikimedia Commons

憲法制定と議会開設によって、日本は近代立憲国家としての体裁を整えました。しかし、ここからが本当の試練の始まりでした。

伊藤は長州藩出身の元勲として政府を率いながらも、「議会とどう折り合いをつけるか」という難題に直面しました。

「何も決められない」帝国議会 – 現代との違い

帝国議会では、衆議院が予算の承認権を持っていました。そのため、政府が提出する予算案がしばしば議会で否決され、政治が停滞する事態が続発しました。

現代の議院内閣制では、国民が選挙で選んだ国会議員から政府(内閣)が作られますが、当時の政府は国民が直接選ぶわけではなく、藩閥や元老の推薦を受けて天皇が任命しました。

衆議院は選挙制でしたが、有権者は「国税15円以上を納める25歳以上の男性」に限られ、人口の1%程度しか投票権を持っていませんでした。さらにもう一方の院である貴族院は華族や勅任議員で構成され、選挙とは無縁でした。

政府方針に国民の声は十分に反映していないため、結果として「政府が動かそうとしても議会に阻まれる」、“何も決められない政治”が繰り返されたのです。

立憲政友会の結成 – 伊藤博文の方針転換

この膠着状態を打開するために、伊藤博文は藩閥出身でありながら自ら政党を組織する決断を下しました。

1900年に結成された立憲政友会は、政府と議会を結びつけるための与党型政党でした。

藩閥の力に依存するだけでなく、議会の多数派を味方につけることで政権を安定させる。この動きが、日本における本格的な政党政治の始まりとなったのです。

藩閥か政党か – 揺れる維新の立役者たち

しかしこの決断は、藩閥内に大きな波紋を呼びました。とりわけ山県有朋は「政党は政争を招き、国家を危うくする」と強く反発し、伊藤との間に深い対立を生みました。

山県有朋は、伊藤博文と同じく長州藩出身で、明治維新の立役者です。

陸軍の基盤づくりに尽力したことから「陸軍の父」と呼ばれ、長州閥の代表格として伊藤と並び「藩閥政治」の中心人物となりました。

ただし、政党観は正反対でした。伊藤が「議会と歩調を合わせるため政党を利用すべき」と考えたのに対し、山県は「官僚と軍部による統治こそ清廉であり、政党は国家を乱す」と見なしていたのです。

藩閥の内部でも「政党を利用してでも政治を進めるべき」という伊藤派と、「政党は不要」という山県派に割れ、日本政治は二重構造のまま進んでいくことになります。

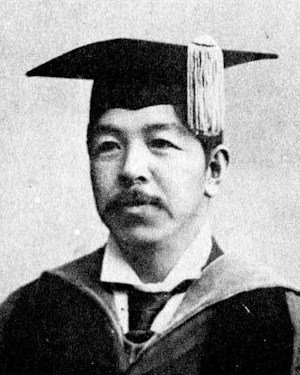

立憲政友会の初代幹事長「鳩山和夫」

伊藤博文が1900年に結成した立憲政友会。その初代幹事長を務めたのが鳩山和夫です。

鳩山和夫の子「鳩山一郎」は、自由民主党(自民党)の初代総裁で、父子二代にわたって日本政治の大きな転換点に関わっていることになります。

出典:Public domain, via Wikimedia Commons

和夫は幕末の武士の子として生まれ、法律家として活動した後、政治の世界に入ります。議会開設後は衆議院議員となり、弁舌の冴えから「議会の雄弁家」として知られました。政友会結成の際には伊藤の信任を受け、党をまとめ上げる要のポストである幹事長に任じられます。

幹事長としての鳩山和夫は、政府と議会をつなぐ政党政治の最前線に立ちました。政友会は「与党型政党」として政府を支える役割を果たし、和夫はその中核を担ったのです。

政治を牽引する政友会

立憲政友会は、日本初の本格的な与党型政党として政治を牽引しました。

総裁には伊藤博文を皮切りに、歴代の元老が名を連ねています。

| 代 | 総裁 | 在任期間 |

|---|---|---|

| 初代 | 伊藤博文 | 1900–1903 |

| 2代 | 西園寺公望 | 1903–1913 |

| 3代 | 西園寺公望(再任) | 1913–1914 |

| 4代 | 原敬 | 1914–1921 |

| 5代 | 高橋是清 | 1921–1925 |

※その後も犬養毅などが続きましたが、ここでは草創期から大正期初頭までを抜粋しています。

記録によれば、鳩山和夫は伊藤博文の創設時に幹事長となり、その後、西園寺公望が総裁に就いた頃までは幹事長を務め続けていました。つまり、単なる伊藤の側近ではなく、政友会の初期を支えた中核人物だったのです。

関連記事:暗殺された内閣総理大臣 – 原敬

立憲政友会第4代総裁の原敬は第19代内閣総理大臣となり、平民宰相として人気を集めましたが、東京駅で暗殺されてしまいます。

この事件は100年ほど前の出来事ですが、背景を調べてみると、現代の政治と同じような問題点もみえてきます。以下の記事で詳しく解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください。

雑学:政友会と「政友」の意味

政友会という名前には、「政権を友とする」という意味合いが込められていました。つまり、政権と協力して政治を進める姿勢を前面に押し出した名称だったのです。単なる反対勢力ではなく、政府を支える与党としての立ち位置を明確にしていたことが分かります。

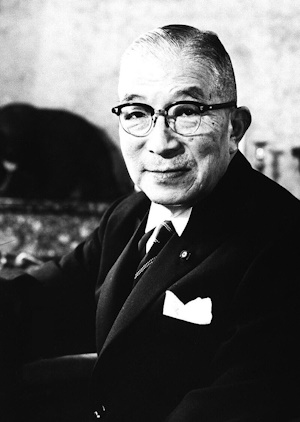

「鳩山一郎」と政友会の系譜

父の足跡を受け継ぎ、鳩山一郎もまた政友会の議員として戦前に活動しました。

ここから戦後の日本政治へとつながっていきます。

出典:Public domain, via Wikimedia Commons

戦前の政友会政治家としての一郎

東京帝大を卒業後、鳩山一郎は立憲政友会の議員として政界に入りました。

戦前の政党政治を経験し、法学者としての顔も持っていました。政友会が分裂や衰退を経て大政翼賛会に吸収されていく中で、一郎もまた時代の変化を目の当たりにします。

戦後政治の舞台へ

戦後、鳩山一郎は日本自由党の総裁になるはずでしたが、GHQの公職追放によってその座を吉田茂に譲らざるを得ませんでした。しかし追放解除後に政界へ復帰すると、自由党と民主党の合同を進め、自民党の結党を実現します。

自民党初代総裁として – 伊藤博文の血脈

1955年、自由党と民主党が合流して自由民主党(自民党)が誕生します。

その初代総裁に就任したのが鳩山一郎でした。

自民党は、戦前の二大政党であった 立憲政友会と立憲民政党の両方をルーツに持つ 政党です。自由党には政友会系、民主党には民政党系の議員が多く集まっていました。つまり、自民党は二つの流れが合流してできた「強大な組織」でした。

その中で鳩山自身は政友会出身であり、政友会の人脈を通じて多くの支持を集めました。

その意味で、自民党には 「伊藤博文がつくった立憲政友会の血脈」が部分的に息づいているといえるでしょう。

こうして誕生した自民党は、日本の戦後政治に「保守一強」という時代をもたらしました。

雑学:鳩山一郎のアメリカ留学

鳩山一郎はコーネル大学に留学し、法律を学んだ経験があります。英語も堪能で、国際感覚を持った政治家として知られました。

これはイギリス留学を経験した伊藤博文とも重なり、いずれも海外留学が政治的キャリアを支えたという点で、興味深い共通点があります。

現代につながる政治の歴史

政治の世界には細かい出来事が数多くありますが、日本の近代政治の歴史をたどれば、まだ150年ほどしか経っていません。幕末・明治から現代に至るまでの政治の流れは、実は一本の線でつながっているのです。

令和の政治と明治の政治では議論されるテーマこそ異なりますが、権力をどう分配し、どう支えるかという大きな構図は共通しています。

保守の血脈「令和の自民党」が迎える試練

令和時代の日本の政治では、自民党が依然として政権を担っています。しかし支持率は低下傾向が続き、2024年以降の衆院選・参院選では相次いで議席を減らしました。その結果、両院で「少数与党(過半数を割った与党)」という状況に陥っています。

伊藤博文から続いてきた保守の血脈は、今まさに大きな試練に直面しているのです。

浜田聡が掲げた「日本自由党」

2025年、元N国党の浜田聡が「日本自由党」の設立を宣言しました。

出典:Molgen3966, CC0, via Wikimedia Commons

日本自由党という名前の政党は以前にも存在しています。戦後間もない頃に設立され、本来は鳩山一郎が総裁となるはずでしたが、GHQの追放により吉田茂が総裁となりました。この自由党は、その後の自民党結党への布石となり、日本の保守政治の基盤を築いた政党でした。

浜田聡の日本自由党は、戦後の政党とは繋がりはありませんが、同じ名前を掲げたことで話題を集めています。

歴史を知れば、政治の見え方も変わる

政党の名前は、単なるラベルではなく歴史や記憶を背負っています。「日本自由党」という名が令和の時代に再び現れたことは、政治の長い流れを実感させる出来事といえるでしょう。

伊藤博文が制度をつくり、鳩山和夫が政友会を担い、鳩山一郎が自民党を結成した。

その延長線上に、私たちが生きる現代の政治があります。

こうした系譜を意識してみると、いま目の前で起こっている政治の姿も、きっと違って見えてくるのではないでしょうか。

関連記事:なぜ立憲民主党・国民民主党は労働組合と組むのか?

立憲政友会の血脈を引き継いだ自民党は、戦後日本の政治を牽引し、令和の現代でも政権を握っています。一方、野党の「立憲民主党」や「国民民主党」は労働組合(連合)を基盤とした政党として知られています。

自民党が「立憲政友会の血脈」を受け継いでいるとすれば、野党は「労働運動との血脈」を受け継いでいると言えるでしょう。

以下の記事では、なぜ両党が労働組合を支持基盤に持った政党であるのかを、歴史から紐解いて解説しています。経済界と結んだ自民党、労組と結んだ野党の構図を知ると、現代政治の理解も深まりますので、ぜひあわせてご覧ください。