私たちが当たり前に使う「妻」という言葉には、かつて別の意味がありました。

刺身のツマに残る、言葉の“もうひとつの姿”をたどります。

「妻」は女性? ― 言葉の意味の変遷

現代では「妻」は「夫に対する女性」を意味する言葉として理解されています。

しかし、日本語の歴史をたどると、その意味は大きく異なっていました。

古語「つま」の意味は“寄り添う相手”

万葉集など古い和歌の中では、「つま(妻)」は男女どちらにも使われていました。

「君を妻と思ふ」

そこには、現在のような性別の区別はありません。

「思いを寄せる相手」「対になる存在」というニュアンスが強く、性別を表す言葉ではなかったのです。

「夫・妻」は“対の関係”

古代では、「おっと(夫)」は家を支える大人の男性を意味する語であり、「つま(妻)」はその相手として(性別に依らず)寄り添う存在を表していました。

- 夫(おっと):家を支える大人の男性

- 妻(つま):(性別に依らず)寄り添う存在

現代では「夫=既婚男性」「妻=既婚女性」という続柄を示す語として定着していますが、当時の「つま」はもっと「関係性そのもの」を指す語だった点が大きな違いです。

“女性”を指す言葉になった「妻」

意味が大きく変化したのは、社会構造の変化と深く関係しています。

家制度と婚姻の変化が語の意味を変えた

平安から中世にかけて、「家」を中心とした社会制度が整えられていきました。

その中で、女性が男性の家に入る婚姻形式が一般化します。

結果として、「つま=家に入る側=女性」という理解が広がり、やがて言葉の意味として定着しました。

言葉は社会に応じて形を変えるという、典型的な変化の例といえます。

言葉の語源と語義

同じ言葉でも、時代や文脈によって意味が変わることがあります。

“その時、その場で成立している意味”を語義と呼びます。

| 用語 | 意味 | 「つま」の事例 |

|---|---|---|

| 語源 | 言葉がどこから来たか(ルーツ) | 「つま(妻)」は“寄り添う相手”に由来 |

| 語義 | その言葉が今どういう意味で使われているか | 現代では「妻=既婚女性」 |

かつて性別中立だった「つま」は、「妻=女性」という語義に固定されたといえます。

関連記事:「かわいい」って何?

言葉は、その時代の社会や価値観とともに意味を変えていきます。

今回見てきた「妻(つま)」と同じように、語源と語義の間に“ずれ”が生まれる言葉は少なくありません。

例えば「かわいい」という言葉も、元々は 「かはゆし」=(相手が)気の毒だ という意味の語源を持っていました。

そこから「いたわり」「いとおしさ」「小さくて愛らしい」という語義へと変化し、現在ではKawaiiとして海外でも通用する価値観となっています。

言葉の意味は単に変わるだけでなく、感情や文化の変化を映し続けているのだとわかります。

この変化については、以下の記事で詳しく解説していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

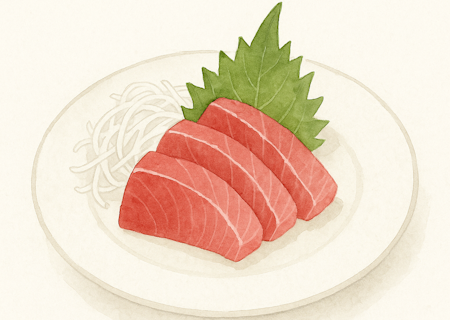

刺身の「ツマ」に残る古語の記憶

ここで思い出したいのが、刺身についてくる大根や青じそなどの「ツマ」です。

ツマは「刺身に寄り添うもの」という意味

刺身の「ツマ」の漢字にはいくつかの説がありますが、

一般的に使われるのは「妻」という漢字です。

刺身の横に添えられる食材は、主役の料理に寄り添う存在です。

つまり、「刺身のツマ」は、かつての「妻」の意味がそのまま残された言葉なのです。

様々な説がある「刺身のツマ」の語源

「ツマ」は「妻(寄り添う相手)」の意味が最も有力とされていますが、他にもいくつかの語源説が伝わっています。

- 「つまむ」→「つまみ」→「つま」説

刺身と一緒に少し摘んで食べることから生まれたとする説。

「酒のつまみ」と同じ系列の言葉です。 - 「端(つま)」説

「つま」は古語で“端・へり”を指す言葉でもあり、皿の端に添えられるもの → ツマ とする説。 - 細く裂いた「柴(つま)」に由来するという民俗語源説

神事の供え物に使われた細い柴(しば)との連想から生まれたとする説。

大根の細切りの見た目に由来するとも言われます。

これらの説は地域差や料理人言語の中で生まれてきたものですが、いずれにせよ「主役に添えられるもの」という共通点があります。その意味で、もっとも筋が通り、文献的にも支持されているのが「妻=寄り添う相手」とする語源です。

ツマは食べるもの? ― 「あしらい」との違いと効果

近年では「刺身のツマ」は食べ物ではないという誤解もあるようです。

料理の世界では、ツマは大根・青じそ・海藻など、口直しや抗菌の役割を持つ食材を指します。

一方で、笹の葉や菊の花など、見栄えのために添えられるものは「あしらい」と呼ばれます。

刺身のツマは食べものですが、飾りとしての「あしらい」は食べ物ではありません。

以下表に、ツマとして添えられている食材と期待されている効果をまとめて紹介します。

| 食材(ツマ) | 主な成分 | 期待される効果 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 大葉(青じそ) | ペリルアルデヒド、 ロスマリン酸 | 抗菌・防腐、消臭 | 刺身の生臭さを抑える香り成分と、細菌の繁殖を抑える作用がある。 |

| わさび | アリルイソチオシアネート | 強力な抗菌効果 | 刺身にわさびが添えられるのは、辛味よりも殺菌効果が目的として伝統的に用いられてきたため。 |

| 大根(細切りのツマ) | イソチオシアネート アミラーゼ等の酵素 | 軽い抗菌 消化促進 | 口直しや、魚の脂をさっぱりさせる役割がある。抗菌よりは生臭さ緩和と消化のサポートが中心。 切ったり噛んだりしたときに抗菌物質が生成される。(グルコシノレート+ミロシナーゼ) |

| わかめ / 海藻類 | フコイダン、アルギン酸 | 整腸・口のリセット | 細菌を直接抑える力は弱いが、口の中の脂・旨味を整え、味覚をリセットする役割を持つ。 |

見栄え・季節感の演出が目的の「あしらい」としては、しそ花・ほうずき・松葉などがあります。

SNSの論争をまとめられたYouTube動画を一件紹介します。

食べない派と食べる派の意見と共に、料理人さんの思いなども紹介されています。

言葉の変化と私たち

「つま」はかつて“寄り添う相手”という中性的な意味を持っていました。

しかし社会が変わる中で、「妻=女性」という現在の意味が定着しました。

言葉は社会や価値観に影響されながら、意味を変えていきます。

「今の意味だけが正しい」とも、「昔の意味に戻すべき」とも限りません。

ジェンダーと言葉

近年では、性別役割の固定観念を見直そうとする動きが強くなっています。

その中で、「妻」という語に、役割のイメージや感情的な重さを感じる人もいます。

一方で、本来の「寄り添う相手」という語源的な意味に、あらためて魅力を見いだす人もいるでしょう。

現代の「妻」は、続柄として広く使われる言葉になっていますが、

その背後には「対になる相手」という、かつての語の記憶が残っています。

ここで大切なのは、どちらの意味が“正しいか”を決めることではなく、 意味がどのように変化してきたのかを知ったうえで、言葉と向き合うことなのかもしれません。

関連記事:現代のジェンダー論に役立つ「新しい視点」

現代では、ジェンダーに関して様々な議論が行われています。

本サイトでは、歴史を紐解くことで、ジェンダー論を考える際に役立つ「新しい視点」を得られるような記事が他にも多くあります。是非他の記事もあわせてご覧ください。