制服の自由化が進む現代。

「服装の統一に意味はあるのか?」という問いが、教育現場でも社会でも投げかけられています。

では、制服のような「服装の統一」を失ったとき、その集団はどうなるのでしょうか。

18世紀スコットランドの「ドレス法」は、服装の統一が人々の結束や秩序にどれほど影響するかを示した、象徴的な歴史の一例です。

現代の制服に対する疑問

近年、学校や企業で制服の自由化が進み、「制服に意味はあるのか」という声が聞かれるようになりました。個性を尊重し、多様な生き方を受け入れる社会の中で、「服装の自由」は時代の流れとして自然な変化のようにも思えます。

一方で、統一感が失われたことで秩序や規律が乱れているという指摘もあり、現職の教員がSNSに「まるで動物園のようだ」という投稿が行われたことは、大きな話題にもなりました。

果たして、制服はもう時代遅れなのでしょうか。

制服廃止の背景とその是非

制服制度への不満にはいくつかの背景があります。

ジェンダー意識の変化により「男女で服装を分けるべきではない」という考えが広まり、個人の自由や自己表現を重視する風潮も強まっています。制服が「同調圧力」や「個性の抑圧」として受け止められることも増えました。

確かに、服装の自由は表現の自由の一部でもあります。

しかし、「自由」を拡大することと「秩序」を保つことは、必ずしも両立しません。

スカートを「女性らしい」とする価値観については、以下の記事でその背景を解説しています。

統一感の喪失がもたらす課題

服装の自由化によって、場の秩序や共同体意識が弱まりやすくなるという指摘があります。「何を着てもいい」という環境は、裏を返せば「何を着るべきか考えなくてもいい」という無関心にもつながりかねません。

服装の自由が真に機能するためには、自由を支える自律と責任が求められます。そこに教育としての課題があるのです。

制服のような「服装の統一」を失った場合にどのような事が起こるのか、歴史の事例として「ドレス法」を確認してみましょう。

ドレス法 ― 統率力を奪った「服装規制」

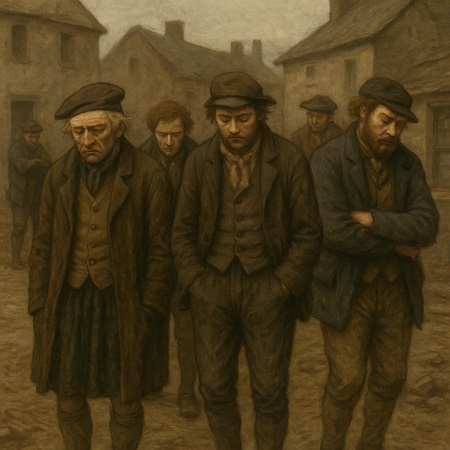

18世紀のスコットランドでは、服装を通じて文化そのものが制御された歴史がありました。

それが「ドレス法(Dress Act)」と呼ばれる服装統制法です。

反乱の再発防止 ― 「ドレス法」の制定

1745年、スチュアート家の王位復権を目指したジャコバイト反乱が起こりました。

反乱の中心はスコットランドのハイランド地方で、氏族(クラン)たちはタータン柄のキルトを身にまとい、戦士の誇りを示していました。

反乱が鎮圧された翌年、イングランド政府は「ドレス法」を制定します。

キルトやタータン柄の着用を禁止し、武装解除を命じる内容で、違反者は投獄や流刑の刑を科されました。

ドレス法の詳細 ― ハイランド民族衣装の規制

ドレス法の条文の中では、次のように定められています。

“No man or boy within that part of Great Britain called Scotland… shall wear the Plaid, Philabeg, or any part of what peculiarly belongs to the Highland garb.”

(訳)「スコットランドのいかなる男または少年も、プレイド、フィラベグ、またはハイランドの装束に特有のいかなる部分をも着用してはならない」

| 名称 | 概要 | 形状 |

|---|---|---|

| グレートキルト | 16〜17世紀に一般的だった大きな布を巻く形式。 腰から肩まで覆う。 | ローブ状・マント状 |

| フィラベグ | 腰から下に巻くタイプで、 現代の“スカート状キルト”に近い。 | スカート型 |

| プレイド | 肩にかけるタータン柄の布。外套やマントとして使用。 | ショール・外衣 |

ドレス法の目的 ― アイデンティティの剥奪

政府の狙いは単純でした。服装を奪うことで、氏族の誇りと連帯を断ち切ること。タータン柄やキルトは氏族の象徴であり、それを禁じることはアイデンティティの剥奪と同義でした。

この政策は単なる「服装規制」ではなく、共同体の精神的基盤を破壊するための文化的弾圧でした。

服装は単なる見た目の問題ではなく、文化・精神・忠誠心に深く関わっていたのです。

ドレス法の効果 ― 奪われた統率力

ドレス法によって、ハイランド地方の社会構造は急速に崩壊しました。氏族の長が持っていた統率権や仲間意識が弱まり、住民は中央政府への服従を余儀なくされます。

服装の規制と武装解除は、反乱の再発を防ぐという点では確かな効果がありました。

スコットランドで大規模な反乱は起こらなくなり、政治的には安定が実現します。

しかしその裏では、伝統的な共同体の結束と文化的自尊心が失われていったのです。

キルトを着ることが犯罪となった時代、人々は自らの文化を「内面に隠す」ようになりました。タータン柄の布は密かに保存され、家族単位で語り継がれたと言われています。

皮肉な復活 ― 伝統の再ブランド化

ドレス法は1782年に廃止されました。

反乱の脅威が消え、服装を禁じる理由がなくなったためです。

19世紀に入ると、スコットランド文化は王室や観光によって「安全な伝統」として再評価され、ハイランドの装束も注目を集めるようになります。ジョージ4世やビクトリア女王はキルトを着用し、かつて弾圧された文化を「英国の多様性の象徴」として利用しました。

現在では、スコットランドの伝統文化として大切に受け継がれ、イギリスの観光や文化ブランドを支える象徴のひとつとなっています。

学校制服の教育的意義

学校の制服は、教育現場において「社会性や責任感」を育てるための仕組みです。

秩序と一体感の形成

制服の最大の役割は、共同体としての意識を育てることにあります。同じ服を着ることで、「自分たちは同じ組織に属している」という一体感が生まれます。

.png)

また、服装の統一は「場にふさわしい格好」という感覚を養う訓練にもなります。社会に出れば、職場・式典・公の場など、TPOに応じた服装が求められます。

制服はその基礎を身につける教育的装置なのです。

社会的規範の学習

学校生活で制服を着ることは、単に「決まりだから」ではなく、社会におけるルールを身をもって学ぶ経験でもあります。自分の意思にかかわらず決められた服を着るという行為は、社会での立場や責任を理解する第一歩です。

それは「他者と共に生きる」ための練習でもあります。

制服の是非を考える視点

学校の制服の意義は、「自由を奪うこと」ではなく、「社会で生きる力を育むこと」にあります。

そしてドレス法の歴史は、服装の統一がいかに「集団の統率力」と深く関わっていたかを教えてくれます。

個人の自由はできる限り尊重されるべきです。

しかし、自由を無制限に広げてしまうと、集団は統率力や秩序を失いかねません。

制服の是非を見直すときは、「何のために統一するのか」という目的を考え、自由と規律のバランスを取ること――その姿勢こそが最も大切なのではないでしょうか。

関連記事:スカートは女性らしい?

スカートを「女性らしい」とする価値観は、どこから来たものなのでしょうか。歴史を紐解いていくと、その由来が分かります。

以下の記事では、どのような経緯で「スカートは女性らしい」という価値観が作られて行ったのかを解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください。