今では多くの人が活用しているパソコンですが、30年ほど前にはマイナーな電子機器で、持っている人は一部の愛好家だけでした。今回は、1995年に発売されたWindows95が爆発的に売れた理由について、改めて振り返りながらまとめてみます。

1995年の大革命 – Windows95の発売

1995年8月25日に、今ではパソコンに入っているのが常識ともいえる程に普及した「Windows」の、最初のOS統合版である「Windows95」が発売されました。(日本語版は11月)

日本でもWindows95に期待をしていた多くの人たちが購入に殺到し、本当にあっという間にパソコンの世界はWindowsに塗り替えられていきました。

画像引用 : パソコン普及の起爆剤に 1995年の革命「ウィンドウズ95」の思い出

(アーバンライフ東京)

Windows95の発売前と発売後では、パソコンの環境だけではなく社会全体も大きく変化させており、その状況は「大革命」と呼べるほどで、1995年は大きな歴史の転換点ともいえるでしょう。

Windows95が売れた理由

Windows95が爆発的に売れた理由としては、一般的には以下のような要因が複合的に絡み合った結果だとされています。

- 初心者でも使える操作性

- 時代の波に乗ったマーケティング

- 家庭へのPC普及とリンク

- インターネット時代と結びついた期待感

Windows95が発売されるまで、パソコンは専門家や愛好家が使うという位置付けでした。しかし、Windows95には「スタートメニュー」や「タスクバー」といった要素が追加され、初心者でも使える機械に変貌を遂げました。

ここではその中でも特に注目される変化について、紹介します。

電源を入れたらパソコンが使える:OSとなったWindows

Windowsという製品は、実は1995年にWindows95がリリースされる前から存在はしており、当時はWindows3.1と呼ばれる製品が主流でした。

Windows3.1は、MS-DOS(Windows95の前身)上のアプリケーションだったため、Windowsを使うにはパソコンの購入後に別途インストールして使う必要がありました。CDなどのメディアが普及する前の時代だったため、Windows3.1のインストールはフロッピーディスクで行う必要がありました。

Windows3.1のインストールは、30枚を超えるフロッピーディスクを入れ替えながら、数時間かけて行われていました。

しかし、Windows95はOS部分(MS-DOS)との統合が行われた「完全に新しいOS」製品で、当時としては非常に画期的でした。

「Windows95さえあればパソコンが動く」という時代になったのです。

1995年から2025年の30年間はパソコンのOS部分について大きな変革はなく、現代はWindows95の大革命直後とさほど環境が変わっていないともいえます。

コマンド不要となった「パソコン」 – CUIからGUIへ

MS-DOSとWindows95の大きな違いの一つに、UI(ユーザーインターフェース)の違いが挙げられます。

MS-DOSはCUI(Character User Interface)を採用しており、利用者は制御用のコマンドを覚えなければなりませんでした。ファイルを見るコマンド、ファイルをコピーするコマンドのように、一つ一つの操作に必要なコマンドを覚える必要がありました。

Windows95の発売前は、インターネットも普及していない時代でした。

パソコンを使うには、MS-DOSコマンドが網羅された書籍などを買って勉強するしかありませんでした。

Windows95は、GUI(Graphical User Interface)を採用しています。GUI環境では、利用者はコマンドを覚えていなくても、画面上のアイコンをクリックしたりドラッグするといった操作をすることで、パソコンを扱うことができます。

Windows95の登場によって、パソコンを使う敷居が大幅に下がり、コンピューターの事を理解していなくても、その利便性を享受できるようになりました。

美しいWindowsの画面

MS-DOSは、黒い画面にコマンドの実行結果が表示されるという殺風景な画面でしたが、Windowsは画面上に壁紙が表示され、アイコンなどが並んだ美しい画面でした。

MS-DOSの環境とWindowsの環境では、画面に表示できる色の数にも大きな差がありました。

| MS-DOS | Windows |

|---|---|

| 16色 | 256色~1667万色 |

Windowsの発色能力は、装備されているグラフィックボードの能力に強く依存していましたが、どんな低スペックなグラフィックボードであっても、MS-DOS環境と比較すると別次元の美しさであったことは言うまでもありません。

Windows登場後は、現代と同じように「パソコン + グラフィックボード + Windows」という構成が基本となりました。

機器の接続は「繋ぐだけ」 – プラグアンドプレイ

MS-DOSは、最低限の機能しか提供しない基本ソフトウェアです。そのため、新しい機器を接続して利用するには、ドライバのインストールの他に利用者の環境に応じた設定なども必要なことがほとんどでした。マウスにも「マウスドライバ」が必要で、音を鳴らすには「サウンドボードとドライバ」が必要になり、ドライバはMS-DOSには付属していないのが当たり前でした。

Windowsの環境は、プラグアンドプレイという画期的な機能が提供されており、利用者は新しい機器を利用する際に、「基本的には繋ぐだけで利用可能」となりました。

Windowsを起動して機器を繋ぎさえすれば、面倒な操作をすることなく、音も鳴るしマウス操作もできるという環境になったのです。

この機器接続の問題は、ソフトウェアを提供する側としても大きな障壁となっていました。

MS-DOSにはマウスのドライバもサウンドのドライバも付属していないため、それらを使ったソフトウェア(ゲーム等)では、ソフトウェアと共にマウスやサウンドのドライバを別途開発して添付配布する必要があり、本来提供したい機能以外の製作コストがかかっていたのです。

ファイル名の長さ制限 – 8.3形式からの脱却

Windows95の登場によって便利になったことは数え切れません。

「長いファイル名」が使えるようになったことも、日本人に大きな恩恵を与えました。

MS-DOSのファイル名は、8.3形式と呼ばれる制限がありました。8.3形式は、英数字で8文字までのファイル名、3文字までの拡張子と、その間に.(ピリオド)といった形式です。

(例 : filename.ext – 最長の8文字 + 3文字)

8.3形式でも日本語は使えていましたが、その場合文字数は半分となってしまい、利便性は今に比べると非常に低かったといえるでしょう。

ブラウザが付属していなかった初期のWindows95

インターネット技術自体はWindows登場前から存在はしていましたが、Windows95の登場によって、急速に認知・普及が進みました。

Windowsが普及したことで、パソコン上で文字だけでなく絵や音などを含めた「マルチメディア」な情報を扱いやすくなったこともあり、「ブラウザでウェブサイトを閲覧する」という文化が急速に広まっていきました。

Windows95を使ってインターネットの情報を閲覧するためには、別途Internet Explorerというアプリケーションをインストールする必要がありました。

Windows95が登場した当時は、Windows(OS本体)にはウェブブラウザが付属していませんでした。今では想像することも難しいかもしれませんが、パソコンを起動してもネットの情報をみるアプリケーションソフトがインストールされていない時代だったのです。当時はインターネットプロバイダに接続するための機器(モデム)などの同梱CDなどに、Internet Explorerのインストーラーが入っているような状況でした。

ブラウザがない状態では新しくネットからブラウザをダウンロードすることもままならないため、こういったCDは重宝しました。

Windowsと統合されたブラウザ:Internet Explorer (1997年)

1997年になってWindowsとInternet Explorerが統合すると、従来のWindowsアプリケーションが不安定になるなど大きな影響がありましたが、それも徐々に安定していき、以降は「パソコンを買うとインターネットが見れる」という時代に突入しました。

今となっては「パソコン = ネット」が常識となってしまっていますが、当時は大きな衝撃があり、以降急速に国内でのパソコンとインターネットの普及が進んでいきました。

インターネット普及の黎明期

Windowsリリース後は世界が一変し、特にパソコンに詳しい仲間たちの間で、インターネットを通じて入手したフリーソフトや怪しい音楽(mp3)などが急速に出回り始めました。特に音楽は「CDを買って聴く時代」だったため、無料で音楽を聴くことが出来るmp3が横行しました。

完全に「技術が法律を追い越していた時代」だったと言えるでしょう。

Windowsが普及し始めたころには、今のようなSNSやYouTubeのようなサービスはまだありませんでしたが、掲示板やチャットなどを通じて世界中の人と情報交換ができるようになり、最新の情報をテレビ以外から入手することができるようになった瞬間でもありました。

激しい「ブラウザ競争」の時代

私は当時高校から大学に上がったばかりの頃でした。入学してしばらくは、提出するレポートの調べ物などで学内のUnix端末を使ってインターネットとは触れ合っていました。当時のUnix上でのブラウザmosaicが懐かしく思い出されます。

今でもChromeやEdgeなど様々なブラウザの派閥があったりしますが、当時はWindows上でのブラウザ覇権争いは激しく、特にIE(Internet Explorer)とネスケ(Netscape Navigator)のシェア争いは、こだわりを持ったユーザー同士で口論が発生するほどでした。

情報分野の短い歴史

IT業界と呼称されるようになったコンピューターを扱う業界ですが、1995年よりも前はほとんど「パソコンがない時代」で、たったの30年程度しか歴史のない業界とも言えます。

もちろんWindows95登場以前にもパソコンはあり、様々な活用方法が模索されていました。ワープロや業務ソフトなども多く存在していました。しかし、国内のパソコンソフトを販売する店舗では「ゲームソフト」を多く扱っている状況で、パソコンは「高価なゲーム機」の様相を呈していました。

ちなみに、Windows95が発売された1995年は、日本にとって大きな事件がたくさん起きた大変な年でした。

大きな地震災害や、首都東京でのテロ事件などが起きた当時は、まだスマホもネットもない時代で、多くの人がテレビや新聞でその恐ろしい状況を知ったのです。

💡関連記事:Windows95発売時期の日本 – 1995年の政変・災害・テロ

インターネットや高い操作性を活かした高度なソフトウェアが多く生み出されるようになった1995年以降は、ゲーム以外の広い用途でパソコンが活用されるようになり、現代では人々の生活に必要不可欠なものとなりつつあるといえるでしょう。

パソコンを所有していない人も、スーパーのレジや銀行のATMなど、知らないうちにコンピューターの恩恵を受けているのです。

時代に取り残されている分野

政治の分野などでは1995年以降の大革命の影響を受けず、昔ながらのやり方が続けられている分野も多いようです。

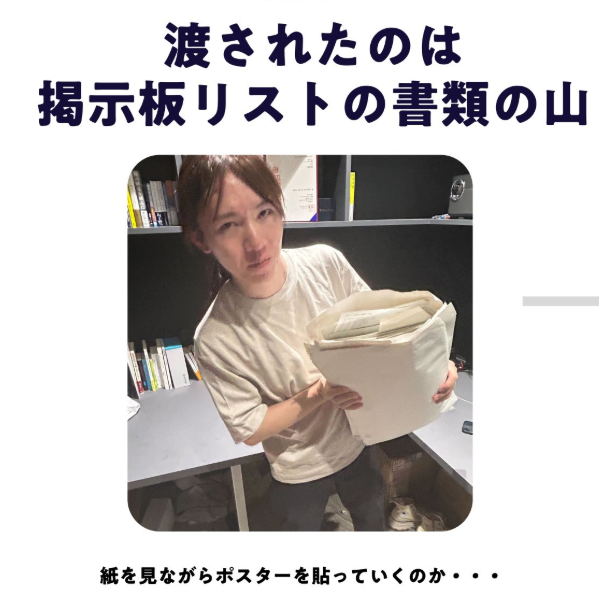

2025年の参院選で議席をひとつ獲得したチームみらい(安野氏)を支援している人は、そういった社会に危機感を覚えていると考えられます。候補者のポスターについては、自治体ごとに別のフォーマットで提供され、手作業で14000もの場所に貼らなければならないと苦言を呈していることが話題にもなりました。以下は安野氏のSNS(X)から引用した画像です。

本来効率化できるのに、これまでしてこなかった「無駄」が積み重なり、その結果高い税負担になっているのならば、改善していくべきでしょう。

ただし、ITは手段のひとつでしかありません。

目的と手段を間違えないように、適切な判断が求められます。若手ITエンジニアだった頃の私も、上司からよく叱られたものです。IT化することが目的ではなく、効率化するために最善の方法を選択することが大事なので、私たち有権者は、そのいった点も注意して今後の政治の推移を注視しなければならないでしょう。

個人的に時代に取り残されていると感じた「世論調査」の体験についてまとめた以下の記事も、興味のある方は是非ご覧ください。