💡この記事は、「江戸時代の学問・思想特集」の一部です。

大塩平八郎は「陽明学」の実践者として知られています。

飢饉と腐敗に苦しむ時代に、彼はなぜ行動を選んだのか。

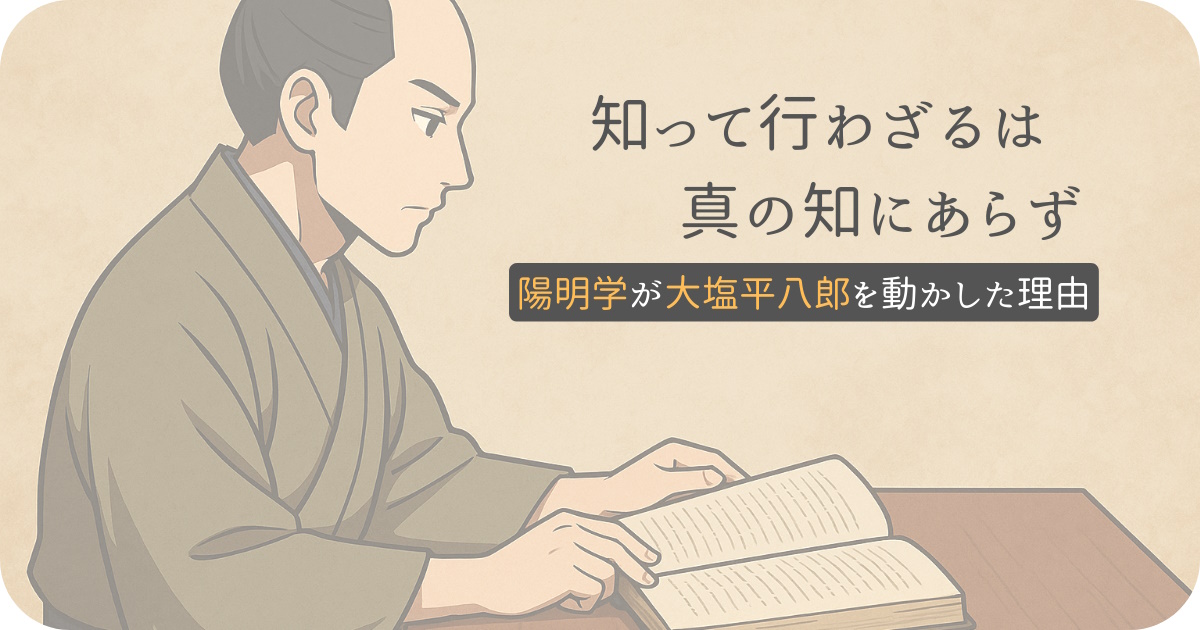

その根底にあった「知って行わざるは真の知にあらず」という思想を解き明かします。

大塩平八郎と「知行合一」

「知っているだけでは意味がない。行動に移してこそ本物の知である」

陽明学の基本理念を示す言葉として知られるのが、「知って行わざるは真の知にあらず」です。

私たちは日々の生活の中で、「分かってはいるけれど実行できない」という壁にぶつかります。頭で理解していても行動に移せない――そんな経験は誰しも思い当たるのではないでしょうか。

江戸後期の大阪にも、この言葉を文字どおり体現した人物がいました。大塩平八郎です。彼は陽明学を学び、自らの私塾「洗心洞:せんしんどう」で門人に教えを説きながら、飢饉と腐敗に苦しむ民衆を救うために決起しました。

なぜ大塩は、学問を現実の行動へと転化できたのか。ここからは、陽明学と洗心洞の活動を手がかりに、その行動原理をたどっていきます。

陽明学とは何か – 特徴的な「知行合一」という考え

陽明学は儒学の一派で、中国の思想家・王陽明(王守仁, 1472–1529)が説いた学問です。とくに、知識と行動を一致させる「知行合一」を強調した点に特徴があります。

「知行合一:ちこうごういつ」とは、「正しいと知っていながら実行しないのは、真に知っていることにはならない」という思想です。

江戸幕府が推し進めた従来の朱子学(儒学の主流派)が「理」を追究する理論中心の学問であったのに対し、陽明学は「行動」と「実践」を強く求めました。そのため、江戸時代後期の人々にとって、停滞した社会を打破する力を持つ、実践的な思想として広がっていきました。

江戸後期に広がった陽明学

日本における陽明学は、中江藤樹や熊沢蕃山によって広められました。

- 中江藤樹(なかえ とうじゅ)– 1608–1648

- 近江出身の陽明学者。「近江聖人」と呼ばれました。

- 熊沢蕃山(くまざわ ばんざん)– 1619–1691

- 藤樹の門人で、岡山藩に仕えた陽明学者。

- 幕府から危険思想として疎まれた人物です。

日本では、近江の中江藤樹が陽明学を広めた草分けとなりました。その後、熊沢蕃山らを経て、幕末の志士たちにまで影響が及びます。大塩平八郎も影響を受けた一人です。

中江・熊沢は江戸前期~中期の人物で、大塩平八郎(1793–1837)の時代よりはるか前の世代です。直接の師については諸説ありますが、大塩は独学要素も強く、『伝習録』(王陽明の弟子がまとめた書)を重視し、これを塾生と共に読み解きました。

大塩平八郎は、この陽明学の系譜の中でも「知行合一」を徹底的に実践した人物でした。学問を行動へと変える姿勢こそ、彼の真骨頂だったのです。

大塩平八郎と洗心洞

大塩の行動を理解するには、彼が築いた私塾「洗心洞:せんしんどう」の存在を欠かすことはできません。

奉行所与力としての立場

大塩は大坂町奉行所の与力という立場にありました。武士でありながら、町人や庶民の生活に直接触れる役職に就いていたことが、彼の視野を大きく広げました。

与力(よりき)とは、江戸幕府や各藩で、奉行・町奉行・代官などの下に付属して実務を補佐した役職。身分は武士で、御家人クラスが多く、町人社会と接点が深い立場でもありました。

大坂町奉行所の場合、与力は数十名ほどいて、町奉行の配下として町政・警察・裁判に関わりました。

町奉行所で目にしたのは、飢饉で苦しむ民衆や、役人の腐敗による不正でした。この現実が、大塩の義憤をさらに強めていったのです。

洗心洞の教育方針

大塩は自宅に「洗心洞」という私塾を開きました。ここでは身分を問わず、庶民や浪人、下級武士など多様な人々が学びました。

大塩は町奉行所の与力として日々の職務をこなしながら、私塾の教育を並行して行っていました。与力は常勤の役人というより、当番制・分担制で仕事を担っており、勤務の合間や夜の時間を活用して塾を運営していたのです。塾は自宅で開かれた小規模なもので、生活と教育が一体となった場でした。

教材には『伝習録』(王陽明の思想をまとめた書)を用い、実践的な学問を重視しました。単なる知識の習得ではなく、「学んだことを行動に生かす」という姿勢が徹底されていたのです。

こうした環境の中で、洗心洞は単なる学びの場にとどまらず、思想を共有し、行動へと結びつける共同体へと発展していきました。実際に天保8年の乱では、多くの門弟が大塩と共に決起しています。

補足:洗心洞と松下村塾の違い

後の吉田松陰が開いた松下村塾も、行動を重視する教育で知られます。

松下村塾(しょうかそんじゅく)とは、山口県萩市の松本村(現在の松陰神社境内)にあった吉田松陰の私塾。「松下」という名前は、松本村にあった松陰宅の「松の下」に由来します。

幕末の志士(伊藤博文、高杉晋作、山県有朋など)を多く輩出しました。

松下村塾は幕末の倒幕運動に直結しました。一方、洗心洞は「庶民を救う」というより生活に密着した動機から出発しており、社会への関与の仕方に違いが見られます。まさに、大塩の洗心洞とは好対照と言えるでしょう。

大塩平八郎の乱 ― 思想が行動に転化した瞬間

天保8年(1837年)、大坂で大塩平八郎が蜂起しました。わずか半日で鎮圧される短いものでしたが、その衝撃は全国に広まりました。

ここでは乱の詳細を追うのではなく、思想から行動への必然性を考えます。

飢饉と幕府腐敗の現実

当時の日本は天保の大飢饉に見舞われていました。米価は高騰し、都市部では餓死者まで出るほどでした。それにもかかわらず、幕府や大名は自らの利益を優先し、民衆救済は後回しにされていました。

大塩は役人として、また一人の人間として、この現実を直視せざるを得なかったのです。

陽明学の実践としての決起

大塩にとって、行動しないことは「知っているとは言えない」ことでした。

陽明学の「知行合一」を信念としていた彼にとって、民衆の苦しみを知りながら何もしないことは、学問の裏切りに等しかったのです。

その結果、彼は私財を投げ打ち、同志と共に決起へと踏み切りました。

乱の顛末

大塩の乱は準備不足もあり、幕府の鎮圧は迅速でした。蜂起から半日余りで終息し、大塩は自刃に追い込まれます。

本記事は「大塩の行動原理」を「学問的側面から」解き明かすものであり、顛末の詳しい解説を行いません。

大塩平八郎の乱の詳細(動きや処罰など)については、以下の記事で解説しています。

令和時代の米騒動との比較を中心にまとめています。

💡関連記事:令和のコメ騒動と大塩平八郎の乱 – 政治の腐敗と米の高騰

補足:当時の評価

当時の町人や学者の間でも評価は割れました。「義挙」として称える声もあれば、「無謀な反乱」として切り捨てる意見もありました。

後世になっても、大塩は単純な英雄でも反逆者でもなく、時代ごとに評価が揺れ動く存在であり続けています。

陽明学が残した問い

大塩の乱は失敗に終わりましたが、彼が示した「知行合一」の姿勢は後世に大きな影響を与えました。

幕末志士への影響

吉田松陰や西郷隆盛ら、多くの幕末志士が陽明学に触れています。「行動する学問」という性格が、維新の大きな原動力となったことは間違いありません。

同時に、幕末期には水戸学も大きな影響力を持っていました。水戸学は『大日本史』編纂の過程で形成され、尊王思想や攘夷論を強調しました。陽明学の「行動」と結びついたとき、政治的暴力=テロリズムの正当化に用いられることもあったのです。

こうした思想的背景のもとで「天誅」という言葉が広まり、井伊直弼の暗殺(桜田門外の変)でも用いられました。これは義憤からの行動を正当化するスローガンであり、陽明学の実践性や水戸学の尊王思想と密接につながっています。

以下の記事では、幕末の「天誅」と昭和の二二六事件で使われたスローガン「尊王斬奸」の違いを比較しています。思想の源泉として陽明学の位置付けも紹介しています。

大塩平八郎と陽明学から学べること

「知って行わざるは真の知にあらず」という言葉は、現代の私たちにも鋭い問いを投げかけます。

知識を得るだけでは不十分であり、それを社会や日常生活でどう生かすかが試されているのです。

ボランティア活動、社会運動、あるいは日々の小さな実践――知っていることを行動に移す姿勢は、規模の大小にかかわらず私たちの生活の中に存在します。

大塩の極端な行動を「反乱」としてのみ捉えるのではなく、学問を行動に変えた人物として見直せば、私たちもまた大塩と同じように「行動」を起こす原動力を得られるのではないでしょうか。

江戸時代には、陽明学だけでなく朱子学や国学、水戸学など多様な学問が育まれました。幕末にはそれらの思想が結びつき、社会を動かす原動力にもなります。

以下の特集記事では、代表的な学問や思想を整理し、関連する記事をまとめています。ぜひあわせてご覧ください。

関連記事:陽明学は危険思想なのか?

陽明学は、現代の日本では一部の歴史好きや研究者が知っている「過去の学問」といえる状況にありますが、中国では2000年以降にブームとなりました。

現代社会において、ビジネスなどで成功するための啓発として、陽明学に関連した書籍の出版や動画解説なども盛んです。

以下の記事では、日本と中国(と合わせて台湾も)における「陽明学」の歴史的な扱いの変化と共に、現代での活用について考えています。

-160x90.png)