現代ではSNSを通じて、建設的な批判と心ない誹謗中傷が入り混じり、社会問題になっています。

実は幕末にも同じような現象がありました。安政の大獄は、その典型例といえる事件です。

安政の大獄の時代背景

まず、安政の大獄が起きた時代背景を押さえておきましょう。

1858年、幕府は勅許を得ないまま日米修好通商条約を調印しました。これは「朝廷を無視した暴挙」と受け止められ、反発が強まります。さらに、次期将軍をめぐっては、一橋慶喜を推す一橋派と、紀州徳川家の慶福(のち家茂)を推す南紀派が激しく対立しました。

こうした中で大老・井伊直弼は専権を強め、幕府の権威を守るために徹底的な弾圧に踏み切ります。

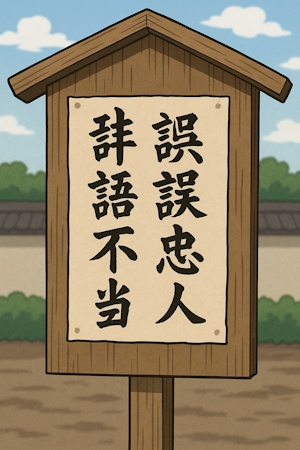

安政の大獄前に「錯綜する情報」

当時の世論は、冷静な政策批判だけでなく、誹謗中傷や事実誤認を含んだ噂であふれていました。

政府批判と誹謗中傷

条約調印は「朝廷軽視」として厳しく批判され、公家や学者は意見書を提出して幕府の姿勢を糾弾しました。これは正当な政策批判でした。

一方で、井伊直弼は「赤鬼」「井伊の赤牛」と揶揄され、人格を貶める風刺も広まりました。

落首(らくしゅ、風刺狂歌)や瓦版は、まさに当時の「匿名SNS」のように庶民の不満を表現する場となり、批判と中傷が入り混じりました。

広まる誤情報

また、誤った情報や尾ひれのついた噂も飛び交いました。

- 「井伊は外国に国を売り渡した」という誇張された風説

- 「外国船は打ち払えば簡単に退けられる」という攘夷幻想

- 誰が処刑される、どの藩が潰れるといった真偽不明の流言

こうした誤情報は人々の不安を煽り、幕府への不信を一層強めていきました。

安政の大獄の名目と実際

幕府は、こうした混乱に対処するという名目で安政の大獄を実行しました。

しかし、その実態は大きく異なります。

表向きの名目

- 朝廷と幕府の秩序維持

- 過激な思想や攘夷運動の抑制

- 誹謗中傷や流言飛語の取り締まり

幕府は「治安維持」を前面に掲げ、批判や中傷、誤情報を一掃することが目的であるかのように装いました。

実際の効果

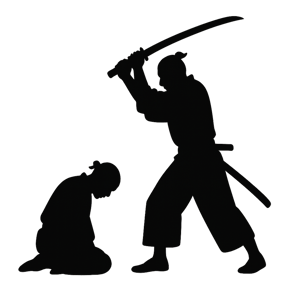

ところが、実際には反対派の思想リーダーを狙い撃ちにしました。

- 橋本左内、梅田雲浜、吉田松陰らを処刑・投獄

- 公家や学者など、朝廷と結びつく人物も処分

- 結果として、一橋派・尊王攘夷派は壊滅的打撃を受けた

つまり、安政の大獄は「秩序維持」の名目で実行された、実質的には政治的弾圧だったのです。

正当な政策批判も処罰された

注目すべきは、処罰対象が「誹謗中傷」や「過激な攘夷論者」に限られなかったことです。

橋本左内は、冷静で理性的な政策論を意見書にまとめ、幕府や朝廷に提出しただけでしたが、「政治を惑わし、幕政を混乱させる陰謀」とされ、安政6年(1859年)に斬首。

梅田雲浜も、学者として条約調印を批判したにすぎませんが、「尊王攘夷の風潮を広め、幕政を動揺させた」とされて、逮捕・投獄の後、獄中で病死しました。

井伊直弼ら幕府側としては、反対派を徹底的に潰し、自分たちに都合のよい「秩序」をつくることが目的でした。

そのため、誹謗中傷や誤情報が含まれない正当な政策批判ですら、何かしらの名目を付けて処罰の対象としたのです。ここにこそ、「言論統制の危険性」がはっきりと表れています。

安政の大獄の反応

大規模な弾圧は、支配層だけでなく庶民にも大きな影響を与えました。

恐怖と萎縮

公家や学者にまで処罰が及んだことは、人々に強い恐怖を与えました。「下手なことを口にすれば命を落とす」という空気が広がり、議論や学問の場が停滞したといわれています。

匿名的な風刺の継続

それでも完全に声を封じることはできませんでした。

落首や風刺は密かに出回り、井伊直弼を皮肉る表現が庶民の間で共有されました。表立った批判はできなくても、匿名の場では不満が噴き出していたのです。

不信と憤りの蓄積

「意見を言っただけで処罰される」という不信感は、幕府への憎悪を深めました。批判と誹謗中傷を区別せずに弾圧したことが、かえって反感を拡大させたのです。

最後の手段「暴力」に訴える ー 桜田門外の変へ

1860年、ついに水戸藩士や薩摩藩士らが井伊直弼を桜田門外で暗殺します。

言論を封じられた人々は、最終的に暴力に訴えるしかありませんでした。

安政の大獄の反応の頂点が、この事件だったといえるでしょう。

現代社会への示唆

SNS時代の私たちも同じ課題を抱えています。

批判と誹謗中傷の線引きの難しさ

正当な意見と心ない中傷は区別が難しく、誹謗中傷を放置すれば被害が広がります。しかし、規制が進めば正当な批判まで抑え込まれかねません。

誤情報と統制のジレンマ

フェイクニュースの拡散を防ぐことは重要ですが、強すぎる統制は「情報遮断」と見なされ、不信感を招きます。幕末の幕府も同じ問題に直面していました。

「口実」となる「誹謗中傷対策」

批判も中傷も誤情報も「一律に処罰」すれば、健全な議論は失われます。

政府や大企業など強い権力を持つ側が「誹謗中傷対策」を掲げるとき、それが正当な批判まで抑え込む口実になる危険性があります。

安政の大獄は、その典型的な歴史的教訓といえるでしょう。

歴史に学ぶ「言論統制の危険性」

安政の大獄は、批判・誹謗中傷・誤情報が錯綜する中で、幕府が「秩序維持」という名目を掲げつつ、実際には反対派を弾圧した事件でした。その結末は桜田門外の変という暴力の噴出につながりました。

歴史に学ぶべきは、批判と中傷の線引きの難しさや誤情報への対応だけでなく、言論を抑えすぎる危険性そのものです。現代の私たちも、この教訓を無視することはできません。

関連記事:政府批判の歴史と現代

幕末には、政府の批判が高まり、最終的には「言論を封じられた」ことで、批判は暴力へと転化してしまいました。しかし、当時と現代には思想的に大きな違いがあります。

以下の記事では、なぜ当時の人たちが「行動」を起こすのに至ったのか、「陽明学」という学問からその背景を解説しています。興味のある方は是非ご覧ください。

幕末の「桜田門外の変」を起こした水戸藩の浪士たちも厳しい処罰を受けました。もちろん現代でも、暴力に訴えれば法に触れることになります。

以下の記事では、日本の現行法令でクーデターを企てた場合に「何の罪に問われる可能性があるか」をまとめています。国内の秩序を守る法制度に興味のある方は、こちらもあわせてご覧ください。