💡この記事は、日本の伝統宗教「神道」特集の一部です。

神道は、単なる宗教ではなく、日本人の「生き方」そのものを支える思想体系です。

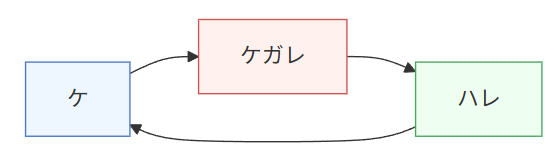

「ケ・ハレ・ケガレ」という循環的な世界観は、自然と人との関係を調和させる、日本文化の深層を形づくってきました。この循環の中には、「穢れ」や「罪」という概念も含まれています。

本稿では、神道の世界観を支えるこの思想の構造を、やさしく紐解いていきます。

神道が映す「日本人の生き方のリズム」

神道は、教祖や経典を持たない自然発生的な信仰です。

人間が生きる日常の中に神聖を見出し、自然や共同体と調和して生きるための“秩序”を整える役割を果たしてきました。

神道における「神」とは、山・川・風・火など、自然の働きの中に宿る霊的な存在。その神々に感謝し、穢れを祓い、再び日常を保つ――そうしたリズムこそが、日本人の生き方を形づくってきたのです。

ケ・ハレ・ケガレ ― 日本的世界観の三層構造

日本の伝統的な世界観には、「ケ」「ハレ」「ケガレ」という三つの状態があります。

これは、日常・非日常・停滞という人生のリズムを表すもので、神道の思想の根幹をなしています。

ケ ― 日常と生命力の流れ

「ケ」とは、「気」に通じる言葉です。

人々が働き、食べ、祈り、生きるという日常の営みの中に流れる生命のエネルギーを意味します。

穏やかに生活を営むことこそが、神々の恵みの中にある「ケ」の状態とされました。

この考えは今も日本語に残っており、「元気」「病気」「気分」などの言葉には、「ケ」が満ちたり枯れたりする感覚が生きています。

ハレ ― 非日常と再生の時間

「ハレ」は、「ケ」の対極にある特別な時です。

祭りや正月、結婚式など、人々が日常を離れて神と向き合う時間を指します。

華やかな衣装をまとい、祝福の言葉を交わすのは、生命力を再び高めるための行為。

ハレの日は、神を迎え、共同体が一体となって生命の循環を再起動させる「再生の儀礼」といえます。

ケガレ ― 「気枯れ」としての停滞

「ケガレ」とは、「気が枯れる」こと。

生命の流れが滞り、日常の調和が崩れた状態を指します。

死、病、出血、災い――こうした出来事は、人々の「ケ」を弱め、穢れとして意識されてきました。

ただし、穢れは悪ではありません。

それは、誰もが避けられない自然の一部であり、循環の中に組み込まれた現象なのです。

雑学:ケガレの語源は「気枯れ」

古語の「ケ(気)」が衰える=ケガレ。

のちに「汚れ(けがれ)」の字が当てられたものの、本来は「生命力の減退」を意味しました。

つまり、ケガレは「汚れた状態」ではなく、「疲れた状態」だったのです。

穢れを祓い、再び日常へ ― 祓とハレの役割

穢れを祓う行為は、単に汚れを取り除くのではなく、生命の流れを立て直す儀式です。

人々は祓いや禊を通して再生の瞬間(ハレ)を迎え、再び日常(ケ)へと戻ります。

ケガレからケへ ― 循環の完成

神道の根本思想は、ケ → ケガレ → ハレ → ケ という循環にあります。

人は穢れを避けられないが、祓いや禊を通して新しいケへと帰っていく。

そこにこそ、「生きる」という行為の意味があると考えられました。

祓と禊の本質

「禊(みそぎ)」は、水によって身を清め、自然の力で気の流れを整える行為。

「祓(はらえ)」は、言葉や儀式によって共同体全体の不調和を解消する行為です。

年末や六月に行われる「大祓(おおはらえ)」は、国家的なスケールで行われた再生の儀礼でした。罪や穢れを祓い清め、新たな日常を迎えるための節目だったのです。

祭りと祓の役割

禊・祓は“穢れを取り除くため”の行為で、祭りは“新しいケを生み出すため”の行為といえます。

古くから、祭りの前には必ず祓が行われるのが通例です。たとえば「お祭りの前に手を洗う・口をすすぐ」「神職が大祓詞を唱える」といった行為がそれにあたります。

禊・祓(清めの儀) → 祭り(神との交歓・再生) → 日常(新しいケ)

穢れたままでは神を迎えられないため、祓は“祭りへの入口”なのです。

現代にみる「祓→祭り→日常」のリズム

現代の生活でも、この構造は生きています。

- 大掃除をして(祓)

- 年越しや初詣で神に感謝し(祭り)

- 新年を迎えて仕事や学業を再開する(ケ)

つまり、私たちは無意識のうちにこの「祓→祭り→日常」のリズムを繰り返しているのです。

祭りを祓の一部とする見方

民俗学的には祭りを祓の一部とする見方もあります。

柳田國男や折口信夫などは、以下のように述べています。

「祓いと祭りは、どちらも“ケガレを祓って新しい命を呼び込む”という同じ目的を持つ。

ただし、祓いは“個人の浄化”、祭りは“共同体の再生”である。」

神道における罪と穢れ

神道における「罪(つみ)」は、現代の道徳的な「悪」とは異なります。

それは、自然や社会の秩序を乱した状態――つまり、調和の喪失を指します。

神道の「罪」は罰するものではない

古代の『大祓詞(おおはらえのことば)』には、次のような罪が挙げられています。

天つ罪(あまつつみ)=神々の秩序を乱すもの(畔放ち、水路埋め、生剥ぎなど)

国つ罪(くにつつみ)=人間社会での乱れ(殺人、背信、嘘、病、死など)

ここで注目すべきは、病や死といった自然現象まで「罪」として扱われている点です。

つまり、「罪」は意図的な悪ではなく、秩序の乱れそのものとされていました。

罪と穢れの違い

罪と穢れは重なり合う部分を持ちますが、同一ではありません。

罪が原因となって穢れが生じるという関係にあります。

- 「罪」=秩序を乱す行為や原因

- 「穢れ」=秩序が乱れたあとの状態(結果)

「穢れ」は罪のない人にも及ぶ

神道には特徴的な考え方があります。

穢れは「罪を犯した本人」に限らず、その周囲や接触した人にも及ぶとされます。

(触穢:しょくえ)

自分が何も悪いことをしていなくても、他人の死や災厄に関わっただけで、穢れの影響を受けるのです。穢れは「倫理的責任」ではなく、自然現象的な波及といえます。

「罪」と「穢れ」を整理すると、以下の表のようになります。

| 区分 | 罪(つみ) | 穢れ(けがれ) |

|---|---|---|

| 意味 | 秩序を乱す行為や原因 | 秩序が乱れた後の不調和な状態 |

| 性質 | 行為的・道徳的 | 状態的・自然的 |

| 主体 | 人(行為者) | 人・場所・物すべてに及ぶ |

| 対応 | 祓(はらえ)・反省 | 禊(みそぎ)・祓 |

| 結果 | 穢れを生む | 祓うことで再びケに戻る |

神道の特徴的な「触穢(しょくえ)」という概念については、以下の記事で紹介しています。

祓による秩序の回復

神道は、「罪を裁く宗教」ではなく「罪を祓う宗教」です。

罪を犯した人を罰するよりも、祓いや禊によって秩序を取り戻すことを重視します。

人は誰しも過ちを犯す存在であり、祓いを通して再び共同体の一員として生き直すことができる。

この再生の思想こそが、神道の人間観を象徴しています。

雑学:『大祓詞』に見る罪の多様さ

『大祓詞』には、「天つ罪」「国つ罪」だけでなく、呪詛・毒・病・災いなども含まれています。

つまり、罪とは「人が自然の循環から外れたとき」に生じる現象なのです。

この視点は、現代の“環境倫理”にも通じる考え方といえるでしょう。

補足:死は罪なのか穢れなのか

神道では、死は穢れとして神聖な領域から遠ざけられます。(死穢:しえ)

しかし「死」は国つ罪にも分類されています。

神道において、死は「罪」なのか「穢れ」なのかを整理します。

「死」は道徳的な罪ではないけれど、“秩序を乱す力”を持つ点で罪に準じる扱いを受けました。その結果、「死=罪=穢れ」という重なりが部分的に生じています。

整理すると以下のようになります。

| 観点 | 死の扱い | 性質 |

|---|---|---|

| 自然現象としての死 | 穢れ(死穢) | ケが枯れる現象。祓いや忌明けで回復可能。 |

| 不自然な死(殺害など) | 罪(国つ罪) | 秩序を乱す行為。祓で償う対象。 |

| 宗教的感覚としての死 | 罪と穢れの両面 | 神の領域(清浄)との断絶を生む。 |

神道は体系的な教義よりも、自然現象としての感覚的秩序を重視する信仰です。

そのため、原因(罪)と結果(穢れ)を厳密に分けない傾向があります。

つまり、性質は異なりますが、死は「罪でもあり、穢れでもある」といえるのです。

穢れを恐れず、清めて生きる ― 神道の現実的な思想

神道は、人が穢れを避けられないことを前提にしています。

だからこそ、祓いや禊という再生の仕組みが生まれました。

穢れは悪ではなく、再生への通過点なのです。

穢れは悪ではなく、再生の契機

穢れは避けられない――だからこそ、祓って整える。

穢れがあるからこそ、祭り(ハレ)が生まれ、命の流れが再び動き出す。

神道は「完全な清浄」ではなく、「循環する清浄」を求める宗教といえます。

仏教・キリスト教との対比

神道の「穢れ」は、悪や罪と同義ではありません。

それは人間の生に伴う自然現象であり、避けられないものと受け止められています。

この点で、他の宗教と際立った違いを見せます。

仏教では、穢れや苦しみを「輪廻の原因」と捉え、それからの解脱(げだつ)を理想とします。

つまり、苦しみそのものを超越し、穢れのない境地を目指す思想です。

キリスト教では、罪は人間が神の掟に背いた結果として生じるものであり、

その救済は悔い改めと赦しによってもたらされます。

ここでは、罪は道徳的・神学的な「悪」として位置づけられています。

これに対し神道は、罪や穢れを「裁く」よりも「祓い清める」ことで、

再び日常へと戻ることを重視します。

人間の不完全さを前提に、「それでも生き続ける」ことを許容する思想なのです。

終わりに ― 循環する清めの思想

神道は、「清く正しく生きよ」と命じる宗教ではありません。

むしろ、「生きるとは、穢れとともに循環すること」であると教えています。

穢れを祓い、日常へ戻り、また穢れて祓う――その静かなサイクルの中にこそ、

日本人が大切にしてきた「生の知恵」が息づいているのです。

本記事は、以下の神道特集に含まれています。

神道の穢れと祓いの詳細や、神の使い、国家神道との違いなど、関連した記事をまとめて紹介していますので、関心のある方は是非ご覧ください。

-160x90.png)