本特集では、日本でキリスト教がなぜ禁止され、そしてなぜ解除されたのかという歴史をたどります。

江戸時代の禁教政策から、幕末・明治期の解禁に至るまで、日本は一貫してキリスト教を排除してきたわけではありません。時代ごとに異なる事情と判断があり、その積み重ねの中で「信教の自由」は形づくられていきました。

キリスト教禁教の歴史を整理することで、日本における宗教と国家の関係、そして現代社会を考えるための視点を見ていきます。

キリスト教禁教史を学ぶ意味

令和時代の現代では、多文化共生という言葉が盛んに使われ、不法外国人や移民推進を巡って様々な議論が行われています。

この特集では、日本のキリスト教禁止の歴史を通じて、現代を考える新しい視点を見出します。

多文化共生の現代を見つめ直す

江戸時代のキリスト教禁教の歴史には、現代との共通点が多く見られます。

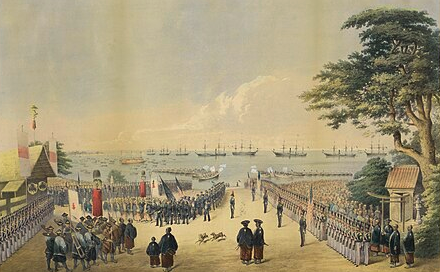

ポルトガルやスペインの船が訪れるようになった17世紀。交易によって南蛮の珍しい品物や武器が手に入ることは、日本にとっても大きな利益に繋がっていました。多くの外国人が日本に滞在し、港のあった長崎などは外国人街のようになっていたと言われています。

なぜかつての日本が外国人を追い出し、キリスト教を禁止する決断に至ったのか――

それを知ることは、多文化共生時代と言われる現代を考える上でも役に立つでしょう。

法と宗教 ― 優先するのはどちらか

人の作り出した法は、社会の秩序を保ち、人を守るために作られたルールです。対して宗教は、「個人の心の秩序」を扱うものです。

現代の日本人の感覚では、「法は絶対」であり、「宗教は法で許された範囲で活動」するものと考えることが多いでしょう。

法に従わない宗教はどうするべきなのでしょうか。

江戸時代頃の日本は、国防や秩序維持のため、苛烈な弾圧に踏み切りました。

この歴史は過去の事でしょうか。

現代においても、人の法より神の法(宗教教義)を優先する宗教はあるのです。

日本の禁教史は、法を軽視する宗教への対処や、法の正義の在り方など、現代の課題に通じています。

改善しない宗教を認めるべきなのか

日本の幕末・明治期には、軍事力を伴った威嚇で主権を脅かされ、日本に滞在する外国人の信仰や日本への教会建設を止める権利を奪われた挙句、最終的にはキリスト教の禁止も解除する歴史を辿ります。

法などのルールは、問題や誤りがあれば、人の手によって改善されていきます。

しかし、宗教は必ずしもそうではありません。絶対の不可侵領域として特別扱いを受ける宗教。

問題を起こした宗教を監視・警戒することは、差別なのでしょうか。

何も改善していない宗教を、「信教の自由」で認めるべきなのか――

キリスト教禁教解除の歴史は問いかけます。

日本におけるキリスト教禁止の歴史

日本のキリスト教の禁止は、江戸時代を中心にして、その前の安土桃山時代からその後の明治時代まで行われています。

キリスト教の禁止は、法令として一貫しているわけではありません。

ここでは、各時代の為政者たちが宗教を禁じた背景と実態について、時代ごとに確認します。

秀吉の伴天連追放令 ― キリスト教禁止の始まり

秀吉の時代、ポルトガルとの交易に制限はありませんでした。

しかし、九州を平定した秀吉は、外国勢力の現状を目の当たりにし、国防のために動き始めます。

「伴天連追放令(ばてれんついほうれい)」は、日本の国土・国民を守るために発布された、日本で最初の「キリスト教禁止」に関する法令です。

関連年表:

【年表】伴天連追放令の背景と実態 ― ザビエルから秀吉の死まで

ザビエルの来日から秀吉の死までの流れを、時系列で整理しています。

江戸幕府初期のキリスト教禁止 ― 寛容から禁止へ

秀吉の死後、伴天連追放令は形骸化し、宣教師たちは徐々に布教を再開します。その後天下を治めた家康は、キリスト教を危険視せず、交易によって得られる国益を重視します。

しかし、家康はスペインとの外交や、長崎でのトラブル(有馬事件)などを経て、寛容から禁止へと方針を転換していきます。

家康の特別外交顧問になっていたイギリス人「三浦按針」やスペインの使節「ビスカイノ」との歴史を確認すると、江戸幕府の「キリスト教禁教」の全貌が見えてきます。

「全国禁教令」が出された後、宣教師や日本人キリシタンはその法令に従いませんでした。

「日本の法」よりも「神の法」を優先する行為は、国家秩序を乱す「政治犯」とみなされ、残虐な刑罰(火刑、磔など)が執行されることになります。(殉教の時代)

関連年表:

【年表】江戸時代初期のキリスト教禁止の背景と実態 ― 家康から秀忠の時代まで

家康から秀忠の時代までの流れを、時系列で整理しています。

関連記事:相手国側の背景 ― オランダや宣教師たち

キリスト教は、「全国禁教令」によって完全に禁止されましたが、キリスト教(プロテスタント)国のオランダとは、その後長い友好関係が続きます。日本とオランダの歴史は、「宗教を禁止しても、国際的な協調関係を築くことができる」ことを示しているともいえるでしょう。

また、日本では禁教令が出された後も、宣教師たちは命懸けで布教活動を継続していました。中には見せしめとして処刑された者もいます。彼らはなぜ布教を続けたのでしょうか。

双方からの歴史を確認することは公平な理解に役立ちますので、是非以下の記事もあわせてご覧ください。

家光の「制度化」と庶民の「反乱」 ― 禁止から弾圧へ

家光の時代になると、宗門改や寺請制度といった「キリスト教禁止」の制度化が進み、国民一人一人が管理される社会になっていきます。(戸籍制度の前身)

特に弾圧が厳しかった九州地方の一地方・島原藩では、重税の取り立てにより庶民は貧困に苦しんでいました。彼らはキリスト教を掲げ、大規模な反乱を起こすに至ります。(島原の乱)

島原の乱を受けて、江戸幕府は全国的に寺請制度を実施。国内秩序の安定を強化しつつ、スペインに続いてポルトガル人も追放します。

いわゆる「鎖国体制」が完成します。

家光実権掌握から鎖国体制の完成までの流れを、時系列で整理しています。

キリスト教禁教下での外交史(ペリー来航前)

日本は、島原の乱後には外交的に厳しい制約を設けます。

ペリー来航前の、日本のキリスト教禁止の「外交への影響」を確認します。

通商許可を受けていたイギリスは、江戸時代初期にはオランダと並んで日本と交易をおこなっていましたが、十分な利益を得ることができず撤退していました。

日本が鎖国体制に入った後の時代、イギリスは通商の再開を求めて幕府と交渉を行います。

しかし、幕府はキリスト教を理由にその申し出を拒否(黙殺)します。

禁教だけではなくなった鎖国体制と列強 ― ペリー来航前の外圧

キリスト教禁止を大きな目的の一つとして始められた日本の鎖国体制は、年月と共にその役割と実態が変化していきます。

鎖国を開始して150年程の年月が過ぎた西暦1800年頃には、外部からの接触を制限すること自体が日本の治安を維持することに繋がると考えられていました。

そういった状況の中、長崎経由で申し込まれたロシアからの公式な通商開始の申し入れを、幕府は鎖国を維持するために拒否します。その後の1806年から1807年にかけて、ロシアとは日本の北方地域で軍事衝突に発展します。(文化露寇)

更にその翌年(1808年)には、イギリスの軍艦が長崎港に侵入する出来事(フェートン号事件)が起きます。日本は十分な対応が出来ず、要求された物資を提供します。

ペリー来航前の外圧については、以下の記事で詳しく解説しています。

💡関連記事:ペリー来航前夜 ― ロシア・イギリスとの衝突から見える江戸日本の転機

ペリー来航以降に崩れ始める禁教政策

日本の江戸時代は、200年以上もの長い間「キリスト教禁止」を行い、国内秩序を安定させてきました。

しかし、1853年にペリーが来航し、日本との間に不平等条約を締結したことで、長く続いてきたキリスト教の禁止政策は揺らぎ始めます。

関連年表:

【年表】幕末から明治のキリスト教禁教と解除 ― 「信教の自由」に至るまで

ペリー来航から明治の禁教解除までを、時系列で整理しています。

浦上事件は江戸から明治の政変と並行して進んでおり、時系列でみると理解度が高まります。

明治維新後のキリスト教の扱い

1868年、日本では天皇を中心とした新しい政治が始まります。(明治維新)

国民に対して出された最初の布告「五榜の掲示」には、キリスト教(邪宗門)の禁止が盛り込まれました。神道(天皇)を中心とした国家体制を築く過程で、仏教の整理とキリスト教の排除が進められていきます。

しかし、禁教政策は国際社会から非難され、外交上の障害となってしまいます。

キリスト教の禁止は解かれ、大日本帝国憲法では条件付きの「信教の自由」が認められます。

関連年表(再掲):

【年表】幕末から明治のキリスト教禁教と解除 ― 「信教の自由」に至るまで

ペリー来航から大日本帝国憲法の「信教の自由」までを、時系列で整理しています。

潜伏キリシタンの発見・弾圧が始まった幕末から、国際協調を重視して禁教解除に踏み切った明治新政府の決断までを、流れで把握できます。

かつての日本は、「秩序の維持」のために「信教の自由」を制限しました。

しかし現代社会では、その両立が求められます。

日本のキリスト教禁教史は、その難しさと共に、

考えるヒントを与えてくれているのではないでしょうか。

禁教解除後のキリスト教 ― 変化していたカトリック

明治の禁教解除以降、日本がキリスト教によって侵略されたり、国内秩序が乱れたりすることはありませんでした。

これは、日本が禁教していた数百年のあいだに、キリスト教側の状況が大きく変化していたためです。

ヨーロッパでは宗教戦争を経て教会の政治力が弱まり、国家と宗教を切り離す考えが広がりました。

かつて日本が恐れた「布教と支配が結び付いた宗教」ではなく、近代以降のキリスト教は「個人の信仰」へと姿を変えています。

この変化が、現代における日本との共存を可能にしています。

現代社会を考える

現代の日本社会では政教分離が定められています。

法は宗教の影響を受けずただ合理的に定められ、宗教活動は法で定められた範囲内で活動を許されています。政治が特定の宗教を優遇したり、宗教活動を行うことは許されません。

関連記事:日本の政教分離の法的根拠と裁判例

以下の記事では、現代の日本における「政教分離」の法的根拠と、実際の裁判例を紹介しています。どういったことが違憲とされ、判断基準がどうなっているのか、是非確認してみてください。