💡この記事は、日本の伝統宗教「神道」特集の一部です。

お祭りで見かける白い紙のひらひら、そして年末に飾るしめ飾り。

どちらも神道における「結界」を象徴するものですが、実は神様の“居場所”の考え方がまったく異なります。

外を清める紙垂(しで)と、内を守るしめ飾り。

この二つを比べることで、日本人が大切にしてきた「神域」の感覚が見えてきます。

お祭りの紙垂は「外が神域」 ― 神様の通り道

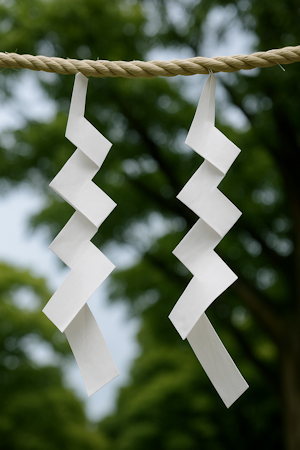

お祭りのとき、町中に張り巡らされた縄と白い紙。

あの白い紙は「紙垂(しで)」と呼ばれ、神様の通る道を示す印です。風に揺れるその姿は、神が訪れる空間を清める役割を持っています。

ここでは、紙垂が作る「外の神域」について見ていきます。

縄と紙垂の構造 ― 静と動の結界

紙垂は縄と一体になって機能します。

縄は空間を区切り、神と人とを分ける“線”の役割を果たします。

これは静的な結界であり、「ここから先は清浄な領域である」と示す構造的な装置です。

一方で、紙垂は風に揺れながら場を清める“動的な祓具”。

縄が境を定め、紙垂が清めを動かす――この組み合わせによって、神の通るにふさわしい「生きた結界」が作られるのです。

外の神域 ― お祭りの紙垂が作り出す「結界」

お祭りで張り巡らされる縄と紙垂は、道そのものを神聖な空間へと変える働きを持っています。

家の前に張られた縄の外、つまり道路や通りは、一時的に神が通る“神域”となります。

それは人が立ち入って祈るための場所ではなく、神が通過するための清められた領域です。

紙垂の揺れは、神が通るたびに穢れを祓い、通り全体を清浄に保つ働きを担います。

このため、お祭りの際には家々が個別に祓いを受ける必要はなく、神の通過そのものが町を清める行為とされました。

人々は神を迎え入れるのではなく、神の通行を敬って見送る立場にあります。

紙垂の意味 ― 祓いと清浄の象徴

白は神聖の色であり、紙垂そのものが清浄の象徴です。

その形は雷(いかずち)や稲妻を模したとも言われ、穢れを吹き払う神の力を表しています。

紙垂が張られた道筋は、一時的に神の通る聖なる空間となり、人々はその通過によって清めを受けると考えられました。

風と祓い ― “動く清め”の神具

紙垂が風に揺れること自体が祓いの動作です。

風は神の息、または生命の流れとされ、紙垂はその“気の動き”を可視化します。

静止したしめ縄が「守る結界」であるのに対し、紙垂は風に乗って「祓う結界」を保ち続ける存在なのです。

神道の禊(みそぎ)と祓(はらえ)について関心のある方は、以下の記事も是非ご覧ください。

正月のしめ飾りは「内が神域」 ― 神様を迎える

一方、正月のしめ飾りは、家の中に年神を迎えるための神具です。

お祭りの紙垂と同じく縄と紙を使いますが、意味の方向が逆になります。

ここでは、内を清め、神を“招き入れる”ための結界が作られます。

縄と紙の構造 ― 内なる結界と奉りの具

しめ飾りの構造は、お祭りの紙垂と同じく、縄が区切りを、紙が清めを担います。

ただし、しめ飾りに付けられた紙は「祓具」ではなく「奉具」。

神に捧げる幣(ぬさ)の性格を持ち、祓うためではなく“神を迎えるため”の紙なのです。

内の神域 ― 正月のしめ飾りが作り出す「結界」

正月のしめ飾りは、外の世界と家の中を隔て、家そのものを神域とするための結界です。

しめ飾りの内側、つまり居住空間は、年神(としがみ)を迎える”神域“となります。

人が生活する場所を一時的に「神の宿る空間」に変える、それがしめ飾りの役割です。

しめ飾りの縄は、外から穢れを入れない“門”の役目を持ち、紙や幣はその中を清めて整える働きを担います。

お祭りの紙垂とは異なり、正月のしめ飾りに「祓い」の動きはありません。

年末の祓いを経て清められた空間を保ち、神を迎えるための清浄を維持する役割を果たします。

お祭りの結界が「神を通す」ものであるのに対し、正月の結界は「神を留める」ためのものです。そのため、しめ飾りを外す日(松の内)には「神送り」の意味があり、年神がその家から立ち去ることで、日常の空間に戻ると考えられました。

関連記事:神道の循環構造 ― 大掃除・初詣を経て日常へ

神道の世界観にある「日々の穢れを祓い、神と交わって、再び日常に戻る」という循環の思想は、

年末年始の大掃除から初詣、そして日常生活への復帰という一連の風習にも表れています。

以下の記事では、神道の根本にある「ケ・ハレ・ケガレ」の考え方をもとに、この循環構造をわかりやすく解説しています。興味のある方はぜひご覧ください。

紙の意味 ― 紙垂ではなく幣の象徴

幣(ぬさ)は、古代において神への供物の代わりとして用いられた清浄な布や紙です。

それは神の依り代でもあり、神霊を招くための象徴具でした。

幣は、百人一首の菅家(菅原道真)の歌(24番)にも登場します。

このたびは 幣もとりあえず 手向山 もみじの錦 神のまにまに

正月のしめ飾りに付く紙も、紙垂と形こそ似ていても、意味は「祓い」ではなく「奉り」。

外の紙垂が“神を通す”なら、しめ飾りの紙は“神を宿す”ためのものなのです。

紅白の飾り紙 ― 清めと魔除けの色彩

白は清浄を、赤は陽気と魔除けを象徴します。

紅白の組み合わせは「祓いと祝福」を同時に表し、災厄を遠ざける力を持つと考えられました。

地域によっては赤紙を使うのは稲荷信仰の影響で、火や太陽の力によって邪を祓う意味が込められています。

橙や葉の意味 ― 家運と再生の象徴

しめ飾りの柑橘系果実の色、橙(だいだい)は「代々続く」に通じ、家の繁栄を願う象徴です。

植物の葉は、ウラジロは裏表のない心を、ユズリハは世代交代を、稲穂は豊穣を意味します。

いずれも“命の循環”を表し、年神を迎える家を祝う装飾として古くから定着しました。

神道の「結界」

お祭りの紙垂と正月のしめ飾り。

どちらも神と人の間に境界をつくる行為ですが、目的は異なります。

紙垂は外を清める“通過の結界”、しめ飾りは内を守る“鎮座の結界”。

共通するのは、縄と紙という最小限の素材によって神域を可視化するという発想です。

縄と紙に共通する“結び”の思想

縄は空間を結び、紙は気を整える。

これらは単なる素材ではなく、「結び=むす(生す)」の思想に基づいています。

“むす”とは、天地を結び、新たな命や秩序を生むという神道的な概念。

縄と紙の組み合わせは、まさに「神が宿る場を生み出す行為」なのです。

補足:「むす」とは

「結ぶ」は、古語では「むす(生す)+ふ(動詞化)」の複合語とされています。

もともと「むす」は「生まれる・生成する」、「ふ」は「接続・付加」を意味する動詞語尾。

「君が代」の歌詞「苔のむすまで」の“むす”と同じく、生命が自然に芽生えることを意味します。

神道では「産霊(むすひ)」という神がこれを象徴し、万物を生み出す力の根源とされています。

鳥居に見る結界のかたち

神社の鳥居もまた、縄と紙垂の延長線上にあります。

外と内を隔てつつ、神の通り道を示す構造。

鳥居をくぐる行為は、紙垂の下をくぐるのと同じく、「俗から聖へ」の通過儀礼です。

補足:結界とは ― 仏教と神道の違い

もともと「結界」という言葉は仏教由来ですが、神仏習合の過程を経て、神道でも同じように“聖と俗の境”を表す語として受け入れられました。

「結界」の“結”は、仏教語として中国から入った言葉ですが、日本語では“むす”=生まれる・結ばれるという感覚と重なりました。

そのため、神道の結界は単に閉じるものではなく、“神と人を結び、生み出す場”という生命的な意味をもつようになったのです。

| 概念 | 起源 | ニュアンス |

|---|---|---|

| 結(けつ) | 中国語・仏教語 | 境をまとめる・封じる・設定する |

| むすぶ(結ぶ) | 日本語(神道的語彙) | 生命を結ぶ・関係を生む・生成させる |

ここに、仏教的な「封じる結界」と、日本的な「生み出す結界」との最も大きな違いがあります。

風習の理解が日々を彩る

現代に生きる私たちにとって、お祭りの紙垂やお正月のしめ飾りは、もはや日常的な風景の一部であり、そこに込められた宗教的な意味は忘れられつつあるのかもしれません。

ただ、今回紹介したように、お祭りの紙垂は「お祓い」を行う神具であり、しめ飾りは「事前の祓い」を前提に清浄を保つ神具です。

そう考えると、「年末の大掃除」という行為の意味も、少し違って見えてくるのではないでしょうか。

心機一転、気持ちのリセットに

神道のお祓いは「穢れ(けがれ)を祓う」行為ですが、その“けがれ”は本来「気枯れ(けがれ)」――気力の枯れた状態を意味します。

日々の生活で失った気を整え、神や自然に敬意をはらい、心機一転、新しい気持ちで日常を迎える。それこそが、古来より続く日本人の生き方なのかもしれません。

お祭りや年始の初詣などの際には、ぜひ「結界」や「祓い」の意味を思い出してみてください。

もしかすると、風に揺れる紙垂を見るだけで、気持ちがスッと整うように感じられるかもしれません。

神道について関心のある方は、是非以下の特集記事もご覧ください。