たった100年前、日本人は「米がなければ飢える」という現実に直面していました。

大正の米騒動は、人々が生きるために暴力に訴えざるを得なかった事件です。

外食とコンビニが当たり前の今、私たちは本当に安心してよいのでしょうか。

大正の米騒動 ― 生存をかけた抗議

1918年(大正7年)、第一次世界大戦の影響を受け、日本国内の物価は急激に上昇しました。

なかでも米価の高騰は深刻で、庶民の生活を直撃しました。

当時の食糧事情

当時の日本人にとって、主食はほぼ米に限られていました。

雑穀やイモ類は「貧しい食べ物」とされ、都市部では安定して入手するのも難しかったのです。小麦粉やパンも存在しましたが、高価で日常的に食べられるものではなく、庶民が現実的に頼れるのは米しかありませんでした。

つまり「米がなければ飢える」という状況が一般的であり、米価高騰は即座に生存の危機を意味したのです。

新聞で全国に広がった抗議運動

米騒動の発端は、富山県の漁村で主婦たちが「米を安く売ってほしい」と米屋に押しかけた出来事でした。生活を守るための必死の訴えに過ぎなかったものが、やがて全国規模の大事件に発展します。

その背景には新聞報道がありました。「越中の女一揆」といった刺激的な見出しは読者の関心を呼び、地方の出来事を一気に全国へと広めました。各地の人々は紙面を通じて「自分たちと同じ境遇の人がいる」と共感し、抗議行動が連鎖していったのです。

この現象は、現代のSNSでの情報拡散に非常によく似ています。情報が一気に共有され、共感が共感を呼んで運動が広がる構造は、100年前も今も変わらないといえるでしょう。

抗議から暴徒化へ

最初は「米を安く売れ」という要求運動でしたが、やがて抗議は暴徒化していきます。

各地での動きは収拾がつかなくなり、米倉庫の襲撃や交番への攻撃に発展しました。警察だけでは手に負えず、軍隊が出動して流血を伴う強制鎮圧が行われます。しかし、それは必ずしも沈静化をもたらさず、かえって民衆の怒りを煽り、騒動をさらに拡大させる一因となりました。

現代の感覚では「なぜそこまで暴力に訴えたのか」と理解しにくい部分です。しかし当時の人々にとっては、米を手に入れられなければ家族が飢えるという切迫した現実がありました。怒りも確かに存在しましたが、その根底には「生存のためにやむを得ない」という必死さがあったのです。

この「怒り」と「生存のための必死さ」が混ざり合った結果として、運動は抗議から暴動へと変質していったと考えられます。

現代日本 ― 豊富な選択肢

もし現代で米価が急騰しても、大正時代のように暴動が起こる可能性は低いでしょう。

その大きな要因の一つとして、私たちの食生活の変化が挙げられます。

外食産業の普及

現代の日本では、米が多少高騰しても日々の食生活が直ちに危機に陥ることはありません。その大きな理由の一つが外食産業の発展です。

ラーメン店、ファミレス、ファストフードなど、街には多様な外食店が並びます。これらは米以外にもラーメンやパン、パスタといった炭水化物を提供し、誰でも手軽に利用できます。

結果として「米が手に入らなければ飢える」という切迫した状況は、もはや現代の日本では想像しにくくなりました。

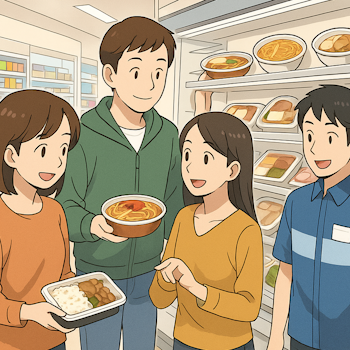

コンビニが支える日常

もう一つ、現代の生活を支える大きな存在がコンビニです。

おにぎりや弁当といった米食品に加えて、スパゲッティやパン、サンドイッチ、麺類など、多様な選択肢が24時間いつでも買えます。地方でもコンビニ網は広がっており、「食べる手段がなくなる」というリスクは極めて低くなっています。

米の価格が上がったとしても、庶民が代替的に手に入れられる食品は豊富に存在するのです。

小麦が変えた日本の食文化

大正時代と現代を比べると、日本の食文化が大きく変化してきたことがわかります。

その最大の要因の一つが小麦の存在です。

伝統的な小麦食「うどん・そば」と国産小麦

小麦自体は古くから日本でも栽培され、江戸時代にはすでにうどんやそうめん、麦飯として食卓に並んでいました。特に西日本では米と並んで麦の生産が盛んで、香川の讃岐うどんや長崎の五島うどんなど、地域ごとの小麦食文化が根づいていました。

ただし、これらはあくまで「副食」や「地域色の強い料理」という位置づけであり、庶民の間でも「ご飯に代わる主食」という感覚は薄かったのです。腹持ちや栄養の面でも、やはり「米こそが本当の主食」という価値観が強固に存在していました。

江戸でもうどん・そばは日常的に食べられていましたが、この頃までの小麦は輸入ではなく国産が主流であり、とくに西日本や江戸近郊で栽培された小麦が使われていました。

輸入小麦の拡大と食文化の変化

明治から大正にかけて、国内の小麦生産だけでは都市部の需要をまかないきれず、アメリカやカナダ、オーストラリアからの小麦輸入が始まりました。ただし当時の輸入量はまだ少なく、主にパンや洋菓子など都市的・西洋的な食文化を支えるにとどまっていました。

大きな転換点となったのは戦後です。

アメリカからの大量の小麦輸入により、学校給食にパンが登場し、家庭でも小麦食品が普及しました。その後、ラーメン店の全国展開、コンビニ弁当やスパゲッティの定着などを通じて、米に代わる多様な主食が日常生活に根を下ろしていきました。

この頃になると、香川県など「うどん」が盛んな地域でも輸入小麦が使われるようになり、従来の地元産小麦に依存する形から転換が進みました。その影響で、国産の小麦生産事業は徐々に縮小していきます。

関連記事:ドイツのパンはなぜ堅い?

ドイツのパンは非常に硬いことが知られています。

以下の記事では、ドイツの硬いパンと日本の柔らかいパンの違いや、日本へのパン文化伝来の歴史を紹介していますので、興味のある方は是非ご覧ください。

大正と現代の違い

こうした流れを踏まえると、大正期と現代では小麦の位置づけが大きく異なっていることがわかります。

- 大正時代

- うどん・そばなど伝統的な小麦食はあったが、米の代替にはならなかった。

- 輸入小麦はまだ少なく、パンや洋菓子など一部の都市文化に限定。

- 米価高騰は直ちに生存危機につながった。

- 現代

- 輸入小麦が潤沢に供給され、パン・ラーメン・パスタが完全に日常化。

- 外食産業やコンビニが小麦食品を含めた多様な選択肢を提供。

- 米価高騰があっても、代替手段が豊富にあるため「死活問題」には直結しにくい。

小麦の存在は、単に食の多様化をもたらしただけでなく、「米以外の主食」を当たり前のものに変えたのです。

歴史から現代への教訓

大正の米騒動は、米しか選択肢がなかった社会で、人々が生きるために立ち上がらざるを得なかった事件でした。

現代の日本は、外食産業やコンビニ、小麦食品の普及によって、米価が高騰しても直ちに飢えに直結することはありません。私たちは100年前に比べて、はるかに多様で安定した食の選択肢を手にしています。

輸入に依存する日本の食料事情

しかしその豊かさは、小麦やトウモロコシなど輸入に大きく依存して成り立っています。もし国際情勢の変化で供給が滞れば、国内の米だけではすべての人を養うことは難しいでしょう。

食料を得るために暴力を振るうしかなかった米騒動は、たった100年前の出来事です。私たちはこの歴史を教訓にして、「食を守るためにどうするべきか」――食料自給や安全保障の課題として考えなければならないのではないでしょうか。

関連記事:江戸時代の「大塩平八郎の乱」

江戸時代には、米の価格高騰や政治の腐敗を是正するために、大塩平八郎が蜂起した出来事「大塩平八郎の乱」がありました。

以下の記事では、大塩平八郎が行動を決断した背景について、陽明学という学問から解説をしています。「行動」の重要性を説いたこの学問は、後に幕末志士達の原動力にもなっていきます。興味のある方は是非ご覧ください。