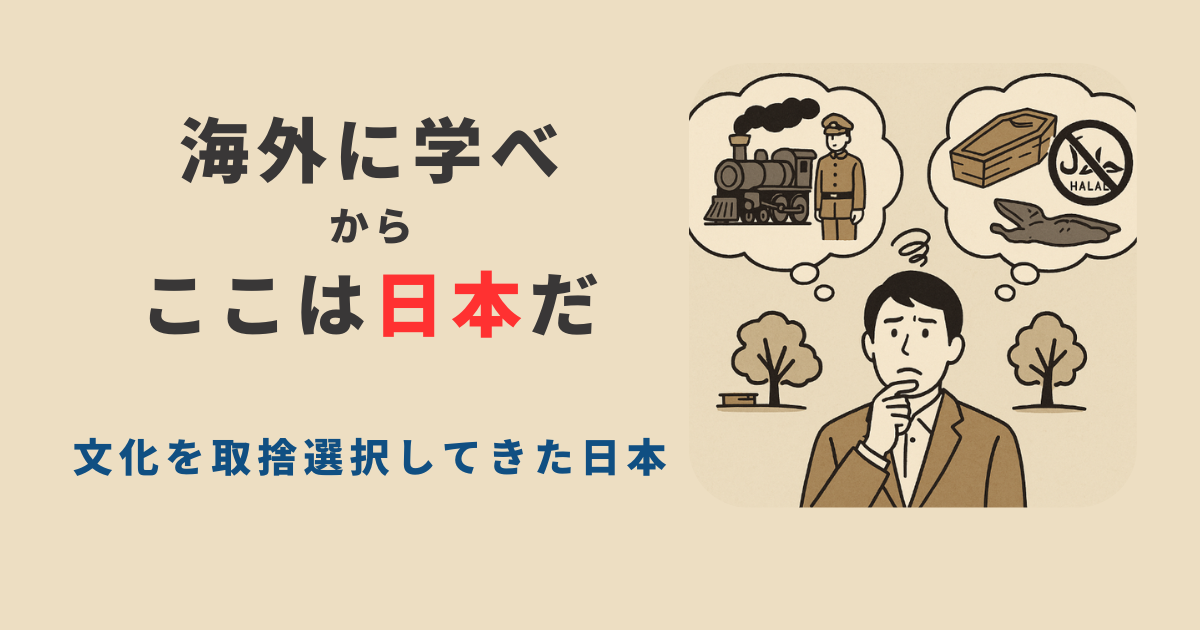

明治時代、日本は「海外に学べ」を合言葉に、急速な近代化を進めました。鉄道、郵便、学校制度、軍隊…。その多くが西洋から輸入され、日本社会を一変させました。

一方で、現代の日本社会では「ここは日本だ」という言葉がしばしば使われます。外国人観光客や移民、宗教習慣をめぐる摩擦の中で、日本独自の文化を守ろうとする動きが強まっているのです。

文化を「取り入れる」か「拒む」か。これは決して現代だけの問題ではありません。むしろ日本の歴史そのものが、外来文化の取捨選択の積み重ねによって形づくられてきました。

明治時代の西洋化と拒絶反応

文明開化の象徴として、日本は西洋文化を積極的に導入しました。洋服、グレゴリオ暦、電信や鉄道…。それらは今や「当たり前」となり、日本文化の一部に溶け込んでいます。

受け入れられなかった西洋文化

明治時代の日本は、西洋の文化の全てを無批判に受け入れたわけではありません。

- 混浴禁止令(1870年代):西洋人から「野蛮」と批判され、日本政府は混浴を制限しました。ただし地方では根強く残り、完全には消えませんでした。

- キリスト教:明治初期には布教を制限しつつ、教育制度や倫理観には部分的に採用。全面的な受け入れは慎重でした。

- 服装:洋装が推奨される一方で、和服文化は依然として続きました。特に女性の服装は急激な洋化には至らず、「良妻賢母」思想と結びついて独自の方向性を持ちました。

つまり、日本政府は「すべて西洋化」したのではなく、「合うもの」「合わないもの」を厳しく区別しながら近代化を進めていたのです。

混浴禁止令の様に、女性の裸を「性的」とする価値観は、明治時代に西洋から持ち込まれて広がった価値観です。

以下の記事で詳しく紹介していますので、興味のある方は是非ご覧ください。

💡関連記事:女性の裸は“性的”? – 歴史の中で「作られた価値観」

「日本語廃止論」という極端な欧化思想

明治の近代化の過程では、「西洋に追いつくためには言語すら変えるべきだ」という極端な意見が唱えられたことがありました。代表的なのが、外交官で後に文部大臣となった森有礼による「日本語廃止論」です。彼は「文明の発展は言語にかかっている。日本語を使い続けるより、最初から英語を国語にしてしまった方が近代化は早い」と主張しました。

- 漢字廃止論 (前島密など) – 漢字を廃止してローマ字へ

- 英語公用語論 (森有礼など)

- フランス語公用語論 (志賀直哉など)

「言語:アイデンティティ」を守れ

しかし、これは現実的にも文化的にも受け入れられませんでした。国民全体が英語を習得するのは不可能に近く、何よりも日本人のアイデンティティが失われるという強い反発が起こったのです。結果として「日本語を捨てる」のではなく、「日本語を近代化する」方向へ舵が切られました。

ここで生まれたのが「自由」「権利」「経済」「科学」といった数多くの翻訳語(和製漢語)です。日本はただ拒んだのではなく、自らの言語を工夫して新しい概念を取り込み、独自の近代文化を築き上げていったのです。(詳しくは後述)

つまり日本語廃止論は、行き過ぎた西洋化への反動から拒絶された事例といえるでしょう。

一方、別の理由で「漢字を捨てた」国もあります。韓国では戦後、漢字を廃止してハングル文字の活用を広めていきました。その経緯や歴史に興味がある人は、是非以下の記事をご覧下さい。

現代の文化摩擦

戦後、日本は民主化とともにさらに西洋的価値観を取り入れました。男女平等や個人主義の理念はその一例です。

しかし近年、再び「受け入れる文化」と「拒む文化」が話題になっています。

外国文化への拒絶反応

日本は西洋的な文化を取り入れて発展をしてきましたが、現代においては外国の文化に対して否定的な意見もみられます。

代表的な事例としては以下のようなものが挙げられます。

- 土葬問題:イスラム教徒の増加に伴い、土葬を求める声が高まっていますが、日本の衛生・土地制度と衝突し、反発も根強い。

- ハラール食対応:観光業界では積極的に取り入れる動きがありますが、学校給食や日常生活レベルでは慎重さが見られます。

労働力不足から外国人労働者は増えていますが、こういった「文化摩擦」への懸念から、移民を積極的に受け入れる政策は依然として限定的です。

温泉での入れ墨禁止

温泉文化も例外ではありません。日本人にとっては「自然な裸の付き合い」でも、外国人観光客には驚きや抵抗を与えることが少なくありません。

日本特有の文化摩擦として、温泉などでの「入れ墨禁止」があります。

海外ではファッションとして普及するタトゥーも、日本では犯罪や不良文化と結びつけられてきました。そのため温泉やプールで「入れ墨禁止」を掲げる施設は多く、海外から批判される一方で、「ここは日本だ」という擁護も根強いのです。

この問題は、単に風呂文化だけではなく、日本が「外来文化をどう受け止めるか」を象徴する事例といえるでしょう。

文化形成の本質は「取捨選択」

日本文化は「純粋な自生文化」ではありません。仏教、儒教、キリスト教、西洋近代文化…。外から流入したものを取捨選択し、ときに変形させながら取り込んできました。

たとえば仏教は、日本に入ってきた際に神道と衝突しましたが、「神仏習合」という形で共存しました。西洋的な制度も、日本独自の伝統や価値観に合わせてアレンジされてきました。

つまり、日本文化の本質は「純粋性」ではなく「柔軟な取捨選択」にあるのです。

「排斥」ではなく「取捨選択」

「海外に学べ」と「ここは日本だ」。一見すると矛盾した二つのフレーズは、実は同じ文化形成の営みの表裏です。私たちは外から来る文化を常に評価し、どれを受け入れ、どれを拒むかを決めてきました。その結果として「日本らしさ」が形作られてきたのです。

近年では、土葬などの外国文化を受け入れないことに対して「外国人排斥」や「閉鎖的だ」と批判されることもあります。しかし、日本が拒んできたのは「人」ではなく「文化」の一部でした。何を受け入れ、何を拒絶するかは、社会の価値観の変化に応じて選ばれてきたのです。

その取捨選択の積み重ねこそが、新しい「日本らしさ」を形作ってきました。

そして今を生きる私たちも、何を大切にし、何を調和させていくのかを選んでいく必要があるのです。

今後さらにグローバル化が進み、価値観が多様化するなかで、私たちはどの文化を取り入れ、どの文化を拒むのでしょうか。その判断基準はどこに置くべきなのでしょうか。

「拒絶」が「発展」に

明治の日本では、「日本語廃止論」まで唱えられることがありましたが、最終的に日本語は守られました。その代わりに知識人たちは、日本語の中に西洋の概念を取り込むために「新しい言葉を生み出す」という道を選びました。

こうして「自由」「経済」「文化」「文明」といった数多くの和製漢語が誕生します。これらは中国や朝鮮半島にも逆輸入され、今ではアジア全体で共通に使われる近代語彙となっています。

つまり、日本語を「廃止する」という極端な選択を拒んだからこそ、かえって東アジアの近代化に寄与する言葉が育ったのです。

文化の拒絶は必ずしも後退ではなく、新しい形の発展につながることがある――ここに文化形成の本質を見ることができるのではないでしょうか。

文化の取捨選択が「日本らしさ」を育てる

日本はこれまでも「受け入れる」と「拒絶する」を繰り返してきました。

その積み重ねが、今日の「日本らしさ」を形づくってきたのです。

では、私たちが今直面する文化摩擦の中で、何を残し、何を拒むべきなのでしょうか。

食べ物も、西洋から様々な種類の物が明治以降の日本には持ち込まれました。流行った物もあれば、受け入れられず流行らなかったものもあります。以下の記事は、固いパン(ライ麦パン)と日本の歴史について紹介しています。興味のある方は是非ご覧ください。