💡この記事は、「日本とオランダ特集」の一部です。

江戸時代、日本が唯一交流を続けたヨーロッパの国はオランダでした。出島を拠点とした貿易や蘭学の発展に象徴されるように、両国は長く安定した関係を築いてきました。

しかし20世紀に入ると、その友好関係は第二次世界大戦によって大きく変わり、日本はついにオランダに対して宣戦布告し、オランダ領東インド(現在のインドネシア)へ侵攻します。

本記事では、明治期から現代までの日蘭関係の変遷をたどり、「友好国が敵国へと変わった」歴史の背景を振り返ります。

明治期〜戦間期の日蘭関係:友好と緊張の芽

明治維新後、日本は近代化を急速に進め、政治制度や軍事技術をヨーロッパから学びました。オランダからは江戸期を通じて多くの知識を得てきましたが、明治期にはイギリスやドイツの影響が強まり、オランダは徐々に日本の主要な学習対象国から退きます。

それでも日蘭間の貿易や人的交流は続き、オランダ領東インドとの貿易は日本経済にとって重要な位置を占めていました。

本記事では「明治期以降の日本とオランダ」を扱います。

「江戸期の日本とオランダ」について関心のある方は、以下の記事をご覧ください。

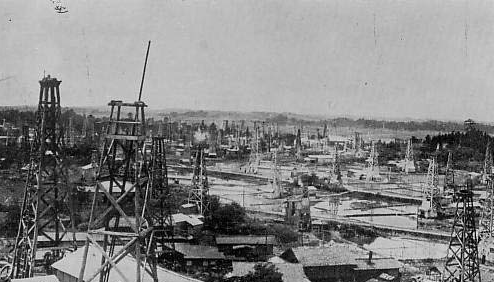

オランダ領東インドで始まった石油事業

19世紀後半、オランダは植民地であるオランダ領東インド(現在のインドネシア)で石油資源の開発を始めます。スマトラ島のパレンバンやカリマンタン(ボルネオ島)での油田開発は、アジアにおける近代石油産業の先駆けでした。

1890年には王立オランダ石油会社(Royal Dutch Petroleum Company)が設立され、後にイギリスのシェルと合併して「ロイヤル・ダッチ・シェル」となることで、世界的な石油メジャーの一角を占めるようになります。

オランダは本国の国土は小さく資源も乏しいため、植民地の資源開発に積極的で、東インドの石油は国家収入の大きな柱となりました。

補足:石油の活用はいつから?

石油について少し補足をしておきます。1890年頃にオランダ領東インドで石油開発が始まりましたが、世界的な石油産業が開始された時期についても確認しておきましょう。

- 19世紀前半まで:石油は主に薬用や灯火用に使われ、鯨油の代替として注目されていた。

- 1859年:アメリカ・ペンシルベニア州タイタスヴィルで世界初の商業用油井を掘削。

- 現代的な石油産業の幕開け。

世界的にも、1859年以降急速に石油産業が伸びはじめた時期で、オランダも1890年前後に石油事業へ本格参入したという流れです。

日本の幕末~明治維新頃に、世界的な産業の変革が進行していたのです。

日清戦争期の日本と石油事情

日清戦争(1894〜95年)期の日本は、石油の軍事的重要性をまだそれほど意識していませんでした。オランダによるアジアでの油田開発は、日清戦争の2~4年前の事です。

当時の日本軍艦は主に石炭を燃料としており、石油の利用は灯火や潤滑油など限定的な用途にとどまっていました。

国内でも新潟などで少量の石油が産出されていたため、海外からの輸入依存度もまだ低い状況でした。

日本最大の産油量だったが1996年に生産中止

ハーグ平和会議と中立国家オランダの戦略

20世紀初頭、ヨーロッパでは軍拡競争が激化し、各国の対立が深まっていました。日本としては、日清戦争(1894年)、日露戦争(1904年)を終えた頃の時期で、日本も大艦隊の建造計画を進めていました。

こうした状況の中、オランダは「中立国家」としての立場を明確にし、国際社会での役割を模索します。その象徴が、1899年と1907年に開催されたハーグ平和会議です。

この会議はロシア皇帝ニコライ2世の提案で開かれましたが、オランダが開催国となり、世界各国の外交官を迎え入れました。ここでは戦時国際法や紛争解決のための常設仲裁裁判所の設立など、国際法整備の重要な一歩が踏み出され、ハーグは「国際司法の都」として知られるようになります。

オランダの戦略は、大国に囲まれた小国として、軍事力を最小限に抑え、貿易と外交力を国家防衛の柱に据えるものでした。平和会議の開催は、オランダが中立を外交資源として活用する巧みな姿勢を示した出来事でもあり、この方針は後の第一次世界大戦においても重要な意味を持ちました。

オランダとの不平等条約解消

日本は、幕末期にオランダとも不平等条約を締結しています。

日本では、不平等条約としてはアメリカとの日米修好通商条約が有名ですが、実際には欧米列強の5か国と同じ内容の条約を締結しています。(安政の五か国条約)

相手国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、そしてオランダです。

不平等条約の締結については「なぜオランダだけ?江戸時代の鎖国と日蘭関係の歴史 – オランダとの安政の五か国条約」で紹介していますので、詳しくはそちらをご覧ください。

オランダとの不平等条約の締結から解消について、以下の年表にまとめます。

| 西暦 | 条約名 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 1858 | 日蘭修好通商条約 | 安政五カ国条約の一つとしてオランダと締結。 領事裁判権の容認、関税自主権の欠如、片務的な最恵国待遇など典型的な不平等条項を含む。 |

| 1894 | 日英通商航海条約 | イギリスとの条約改正が成功し、欧米諸国との条約改正の先駆けに。 オランダもこの動きを受け改正交渉開始。 |

| 1898 | 日蘭通商航海条約 | 日本とオランダの新条約。イギリス同様、領事裁判権撤廃を決定。 ただし発効は1899年7月。 |

| 1911 | 日米通商航海条約 | これにより日本は全面的に関税自主権を回復。 他の諸国との条約(オランダ含む)も同様に改正。 |

時期的には、日清戦争後に領事裁判権撤廃(=治外法権の回復)が実現し、日露戦争後には関税自主権も回復。これにより不平等条約体制は終焉しました。

第一次世界大戦期の中立と日蘭貿易

1914年に第一次世界大戦が始まると、ヨーロッパの多くの国々は戦火に巻き込まれましたが、オランダは中立を維持し、戦争に直接参加しませんでした。これはハーグ平和会議で築いた「中立国家」としての立場を守る選択でもありました。

しかし、戦争による海上封鎖や貿易ルートの混乱は、オランダ経済に大きな影響を与えました。ヨーロッパへの輸出が難しくなる中、オランダ領東インドの資源を活かしたアジア方面の貿易が重要性を増していきます。

日本はこの時期、イギリスの同盟国として連合国側に立ち、戦争によって空白となった市場で経済的影響力を拡大しました。オランダ領東インドとの貿易も活発化し、日本製品が東南アジア市場に進出するきっかけとなります。

この時期のオランダは日本を脅威としてではなく、有益な貿易パートナーとして見ており、両国関係は安定していました。

戦後の安定期と貿易拡大(1920年代)

第一次世界大戦後、日本は国際連盟常任理事国となり、列強の一員として国際的な地位を高めました。オランダは中立政策を貫き続け、大国の間で存在感を示そうとしました。この時期、両国の関係は安定しており、対立よりも貿易や経済協力が重視されていました。

東南アジア市場では、日本製品が徐々にシェアを拡大し、オランダ領東インド(現在のインドネシア)への輸出も増加しました。オランダにとって日本は有力な貿易相手であり、政治面でも緊張は少なく、むしろ「友好国」としての認識が強かったといえます。

戦間期から敵対の兆しへ:経済と国際情勢の変化

第一次世界大戦後も安定していた日蘭関係は、1929年の世界恐慌を境に変化します。

経済不況と国際情勢の緊張が高まる中、両国はそれぞれ資源確保や植民地防衛に重点を移し、やがて関係は友好から警戒へと傾いていきました。

この節では、世界恐慌から第二次世界大戦開戦に至るまでの激動の時代に、日蘭関係がどのように「友好」から「警戒」へと変化していったのかを追います。

世界恐慌と経済政策:オランダと日本の対照的対応

1929年の世界恐慌は、オランダ経済に大きな打撃を与えました。

オランダは1936年まで金本位制を維持し、通貨ギルダーの価値を守る方針を取ったため、輸出競争力が低下し景気回復が遅れます。大国のような広大なブロック経済圏を形成できなかったオランダは、世界市場の縮小に直撃され、本国経済を補うために植民地の資源収入に依存せざるを得なくなりました。インドネシアの石油やゴムは、国家財政の生命線となっていきます。

一方、日本は恐慌を打破するため輸出拡大や新たな市場の確保を模索し、軍事産業を含む重化学工業の育成を進めました。満州や中国市場への進出が加速したのもこの時期で、経済的・政治的に「資源と市場を求める国家」へと変貌していきます。

満州事変・日中戦争に対するオランダの反応

1931年の満州事変は、日本と国際社会の関係を大きく変える出来事でした。国際連盟はリットン調査団を派遣し、日本軍の行動を侵略的と判断、満洲国の承認を否定します。

1933年2月には国際連盟総会で日本批判の決議が採択され、オランダもこれに賛成票を投じました。(42か国賛成、反対は日本のみ)

この決議を受けて日本は国際連盟を脱退し、国際社会での孤立が進みます。

もっとも、この時点で連盟や主要国が日本に対して経済制裁などの強硬措置をとることはありませんでした。世界恐慌の影響や、ヨーロッパでのナチス・ドイツ台頭など国際情勢の不安定さから、日本への対応は「批判・外交的圧力」にとどまったのです。オランダもまた対日批判には同調したものの、東インドとの貿易を続け、直接の対立は避けました。

しかし、1937年の日中戦争勃発により日本の中国侵略が本格化すると、オランダ国内や植民地では危機感が高まります。「日本が将来、東南アジアにも手を伸ばすのでは」という不安は現実味を帯び、オランダ領東インドの防衛計画や軍備増強が検討され始めました。

この時期、両国は表面上は貿易を維持していたものの、外交的には「友好国から潜在的な脅威」へと日本に対する評価が変わり始めたのです。

| 年 | 出来事 | 概要 |

|---|---|---|

| 1931年9月18日 | 満州事変 | 関東軍が満州で武力行動を開始、満洲国を樹立 |

| 1933年2月24日 | 国際連盟総会で日本批判決議採択 | リットン調査報告に基づき、日本の行動を非難 |

| 1933年3月27日 | 日本、国際連盟を脱退 | 批判決議に反発し正式通告 |

| 1933年10月19日 | ドイツ、国際連盟を脱退 | ナチス政権下で軍縮条項を拒否 |

| 1937年7月7日 | 日中戦争勃発 | 盧溝橋事件をきっかけに全面戦争へ |

第二次世界大戦勃発とオランダ占領:中立政策の限界

1939年9月1日、ナチス・ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発しました。

オランダは第一次世界大戦と同様に中立を宣言し、戦争に巻き込まれない道を模索します。しかしヨーロッパ情勢は急速に悪化し、1940年5月、ドイツ軍は電撃戦(ブリッツクリーク)でオランダに侵攻。わずか数日で国土の大半を占領され、5月15日に降伏を余儀なくされました。

オランダ政府と王室はイギリスのロンドンに亡命し、連合国側で戦争を続行する体制を整えますが、本国の独立は事実上失われました。オランダが長年掲げてきた「中立外交による安全保障」は、この瞬間に完全に崩壊したのです。

この占領により、オランダ領東インド(インドネシア)は孤立状態となり、イギリスやアメリカの支援を頼るしかない状況に追い込まれました。中立国として国際的仲介役を務めてきたオランダは、一転して枢軸国と戦う側の一員となり、日本との関係も大きな転換点を迎えることになります。

フランス降伏と仏印進駐、三国同盟で決定的となる日蘭関係の緊張

1940年6月、ドイツ軍の電撃戦によりフランス本国はわずか1か月余りで降伏しました。

これによりフランス領インドシナは本国からの防衛力を失い、日本にとって南方資源地帯へ進出する格好の足がかりとなります。日本はこの状況を好機と見て、同年9月に北部仏印(ベトナム北部)へ軍を進駐させ、中国大陸での補給路を遮断しつつ南方への影響力を強めました。(仏印進駐)

フランス領インドシナ(現在のベトナム)と、オランダ領東インド(現在のインドネシア)の位置関係を確認できる、分かりやすい地図を掲載しておきます。この画像はネット民が作成したもので、欧米諸国に植民地にされるアジアを端的に表しています。(アジアの国の残りは日本とタイのみ)

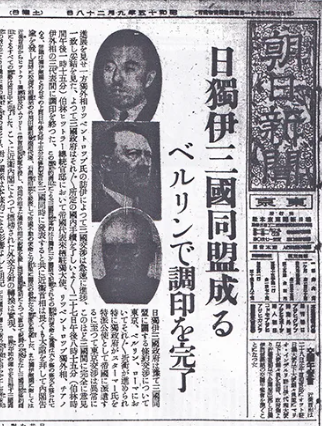

同じ9月、日本はドイツ・イタリアと三国同盟を締結し、枢軸陣営の一員としての立場を明確にします。ヨーロッパ戦線でのドイツの優勢は、日本政府に「ドイツと提携することでアメリカやイギリスを牽制できる」という判断を促した要因でもありました。

この一連の行動は、オランダにとって重大な警戒信号となりました。ドイツに占領されていたオランダ本国はロンドンで亡命政府を組織し、イギリスやアメリカと連携しながらオランダ領東インドの防衛計画を急ぎます。

かつて日本を「友好国」と見ていたオランダの視点は、この時点で完全に「侵攻を防ぐべき脅威」へと変わっていったのです。

大東亜戦争と日本・オランダの対立

戦間期に高まった緊張は、やがて全面戦争へと発展します。仏印進駐を契機に欧米諸国は経済制裁を強化し、日本は南方資源地帯への進出を決断しました。

こうして日本とオランダの関係は、長年の友好から一転し、武力衝突へと向かうことになります。

ABCD包囲網と資源禁輸

1940年のフランス降伏を受けて日本が仏印進駐を行うと、欧米諸国の警戒は一気に高まりました。アメリカ・イギリス・中国・オランダは対日経済制裁を強化し、いわゆる「ABCD包囲網」を形成します。特にオランダ領東インドは、日本にとって重要な石油供給国でしたが、1941年にオランダはアメリカやイギリスと歩調を合わせ、対日石油輸出を全面停止します。

いわゆる「ABCD包囲網」という言葉は、A=America(アメリカ)・B=Britain(イギリス)・C=China(中国)・D=Dutch(オランダ)の頭文字から取られたものです。日本側の呼称ですが、オランダも制裁に加わっていたことを示す象徴的な言葉といえます。

当時、日本は国内石油の自給率が極めて低く、軍備拡張によって燃料需要が急増していました。外交交渉による解決を模索しましたが、資源確保の展望は見えず、開戦を避けられないという認識が日本政府内で強まっていきます。

オランダがABCD包囲網に参加した背景

日本とオランダの対立は「石油禁輸」が原因とされることが多いですが、その裏にはより複雑な国際情勢がありました。

1940年5月、オランダ本国はドイツに占領され、政府はロンドンに亡命します。この時点でオランダは中立を維持できず、連合国の一員として戦争を継続せざるを得ない立場になりました。さらにフランスの降伏でヨーロッパの勢力図は大きく変わり、アメリカやイギリスは日本の南進政策を強く警戒するようになります。オランダ領東インドは石油やゴムなど戦略資源の供給地であり、アメリカやイギリスにとっても極めて重要な地域でした。

オランダがABCD包囲網に加わったのは、日本に敵対するという単純な理由ではなく、資源防衛と連合国全体の戦略上の必要性によるものでした。

こうした背景から、石油禁輸は複雑な国際関係の結果として生まれたものであり、日本とオランダの対立は単なる「資源争奪戦」ではなく、国際秩序の変化を反映した必然でもあったのです。

太平洋戦争開戦とオランダへの宣戦布告

1941年12月8日、日本はアメリカ・イギリスに対して真珠湾攻撃を行い、太平洋戦争が始まります。これとほぼ同時に、マレー半島やフィリピンなど南方地域への侵攻も開始されました。

12月11日には、日本は正式にオランダへも宣戦布告し、南方資源地帯を確保するための「南方作戦」を発動します。

オランダ本国はすでにドイツに占領されていましたが、ロンドンの亡命政府とオランダ領東インドの当局はアメリカやイギリス、オーストラリアと協力し、連合軍(ABDA司令部)を結成して防衛にあたりました。しかし、兵力・兵器の不足は明らかで、日本軍の攻勢を止めるのは困難でした。

南方作戦とオランダ領東インドの陥落

日本軍は計画的にオランダ領東インド各地を攻略し、1942年2月末にはジャワ島を含む主要地域を制圧。石油やゴムなどの戦略資源を手中に収めました。この「南方作戦」の成功により、日本は一時的に東南アジアの広大な資源地帯を掌握します。

日本政府は、侵攻前にはラジオ東京から民族歌「インドネシア・ラヤ」を流し、オランダの植民地支配から解放するという放送をしていた。しかし占領後は民族歌や民族旗を禁止したため、インドネシア人に失望を与えたとされています。

インドネシア全域を失った後も、オランダはロンドン亡命政府を中心に戦争を継続しました。脱出した兵士や艦艇は連合軍に合流し、オーストラリアを拠点とした潜水艦作戦や情報活動で日本軍と戦い続けます。外交面でも、戦後のオランダ領東インドの再占領を前提とした計画が立てられていました。

しかしこの時期から現地では民族意識や独立運動の機運が高まり、戦後の植民地復帰は容易ではない兆しを見せ始めていました。

戦後の日本とオランダ

太平洋戦争の終結は、日本とオランダ双方に大きな転換をもたらしました。

インドネシアは植民地支配から独立へ向かい、オランダは本国の戦後復興に加え植民地の再建という課題を抱えます。日本もまた敗戦国として国際社会に復帰する道を模索し、両国の関係は「敵国」から「戦後のパートナー」へと新たな段階に進んでいきました。

インドネシア独立

1945年8月、日本の敗戦直後にスカルノらが独立を宣言し、インドネシアはオランダ支配からの脱却を目指しました。

オランダは再植民地化を試みましたが、激しい独立戦争の結果、1949年12月にインドネシア独立を正式承認します。

インドネシア独立に協力した日本兵とオランダの認識

1945年8月、日本の降伏後もインドネシアに残留した一部の日本兵は、武器の供与や軍事訓練を通じて独立運動を支援しました。中には義勇兵としてインドネシア軍に加わり、オランダ軍や英軍との戦闘に参加した者も少なくありません。こうした活動により、日本兵の犠牲者も出ており、現在もインドネシア各地に慰霊碑や記念碑が建てられています。

画像引用 : 両陛下 英雄墓地ご訪問 元日本兵が埋葬 インドネシア (2023年 YouTube動画)

YouTubeチャンネル : 皇室のニュース FNNプライムオンライン

オランダは再植民地化のための進駐作戦の過程で、日本兵がインドネシア側を支援していることを把握していました。戦後初期の軍事報告書や英軍の記録には、「降伏した日本兵が独立派を指導している」との報告が残っています。オランダは一時的に戦犯追及も行いましたが、冷戦期の国際情勢やインドネシア独立の既成事実化を受け、この事実は政治的には大きく取り上げられず、やがて外交的にも表立たなくなりました。

今日では、こうした歴史はインドネシア側で顕彰されることが多く、日本とインドネシアの結びつきの象徴の一つとなっています。一方でオランダにとっては、戦後の植民地喪失を加速させた苦い記憶でもあり、戦後の日蘭関係の複雑さを示す象徴的な出来事といえるでしょう。

国交の回復と賠償

戦後、日本は連合国の占領下で再建を進め、1951年にサンフランシスコ平和条約を調印。1952年の発効により主権を回復しましたが、オランダとの国交正常化にはさらに時間を要しました。オランダは日本との平和条約交渉を慎重に進め、1956年4月に日蘭平和条約が発効し、正式な国交回復が実現します。

注目すべきは、日本がオランダ本国への直接賠償を行わず、インドネシアへの賠償協定を通じて事実上の和解を図った点です。

1958年にはインドネシアに対し2億2,300万ドルの賠償を行う協定を締結し、開発支援を通じて関係改善を進めました。オランダは直接的な被害補償を求めず、経済協力を重視した戦後関係の構築を選択したのです。

年表:戦後の日蘭関係の主な流れ

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1945年8月 | 日本敗戦、インドネシア独立宣言 |

| 1949年12月 | オランダ、インドネシア独立を正式承認 |

| 1951年9月 | サンフランシスコ平和条約調印 |

| 1952年4月 | 平和条約発効、日本の主権回復 |

| 1956年4月 | 日蘭平和条約発効、国交回復 |

| 1958年1月 | 日本・インドネシア賠償協定締結 |

現代の日本とオランダ:歴史を超えた友好

オランダは現在も国際司法裁判所や国際刑事裁判所を擁し、「国際法の都」として世界外交の中心地のひとつです。

江戸時代に始まった交流は、戦争という苦い時代を経て、再び友好の基礎となりました。日本とオランダの歴史は、国際関係の複雑さと、対立を乗り越えて築かれる信頼の重要性を示しています。

「オランダ」という国名

「Holland」は元々州の名前ですが、長らく英語圏では国全体を指す呼称として使われてきました。日本が「オランダ」と呼ぶのも、この「Holland」に由来しています。

2020年、オランダ政府は国の公式英語表記を「the Netherlands」に統一し、国際的なブランド戦略としてもこの名称を使用するようになりました。現在、「Holland」は観光や俗称としての意味合いが強く、公的には使われていません。

以下に国名・言語名の各言語での呼び方をまとめます。

| 言語 | 国名 | 言語名 |

|---|---|---|

| 日本語 | オランダ | オランダ語 |

| オランダ語 | Nederland (ネーデルラント) | Nederlands (ネーデルランス) |

| 英語 | the Netherlands (ネザーランズ) | Dutch (ダッチ) |

関連記事:オランダと日本

日本は江戸時代、ヨーロッパ唯一の交易国としてオランダと友好的な関係を築きました。

そのため、オランダやオランダ語は歴史や私たちの日常に大きな影響を与えています。

以下にオランダに関連した記事をまとめて紹介しますので、興味のある記事があれば、是非あわせてご覧ください。