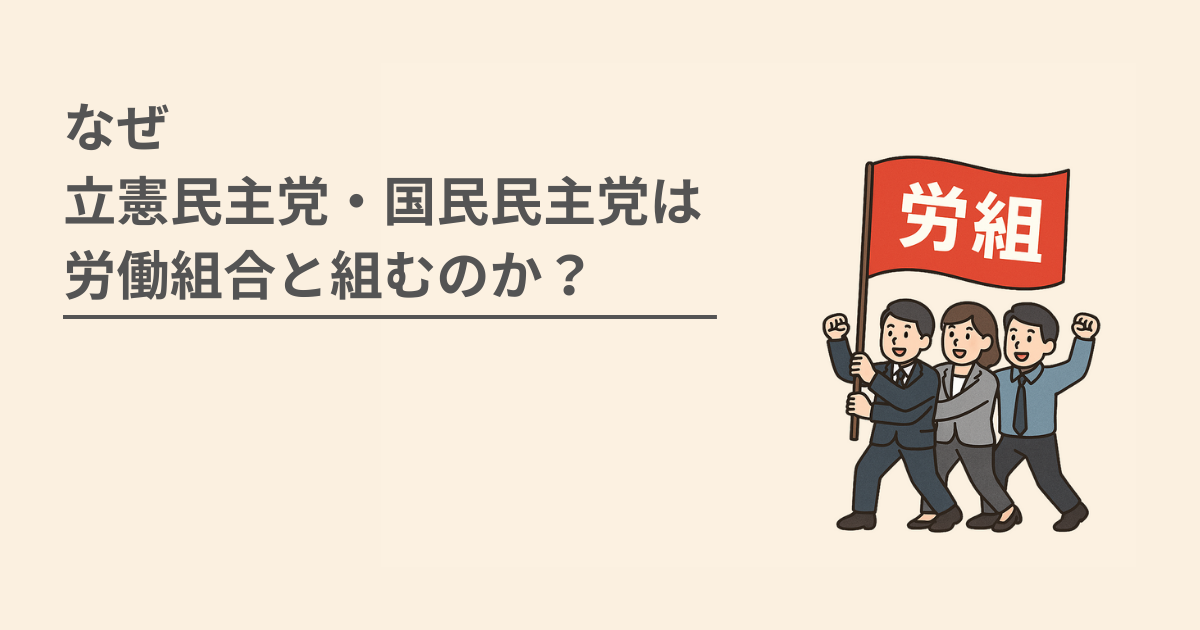

SNSやニュースで「立憲民主党や国民民主党は労働組合に支援されている」と耳にしたことはありませんか?けれども、なぜこの2つの政党が労働組合と深いつながりを持っているのか、その理由をきちんと説明できる人は意外と少ないでしょう。

この記事では、戦後の政治史をたどりながら、労働組合と立憲・国民民主両党の関係をわかりやすく整理してみます。

労働組合とは?基礎からおさらい

まずは「労働組合とは何か」を簡単に押さえておきましょう。

政治の話を理解するためには、組合の仕組みを知ることが出発点になります。

労働組合の目的と役割

労働組合は、働く人たちが賃金や労働条件を改善するために団結し、交渉する組織です。

個人では交渉力が弱いため、従業員がまとまって経営者と話し合うことで、労働環境を整える役割を果たします。春闘(春季労使交渉)や最低賃金の議論でも労組(ろうそ)の影響力は大きいです。

補足:労組の読み方

「労働組合」を略して「労組」と書くときは、一般的には“ろうそ”と読みます。

略称では「組合」を「そ」と読むのが慣例で、「教職員組合=教組(きょうそ)」なども同じルールです。(日教組(にっきょうそ)=日本教職員組合)

辞書などでは掲載されていても、実際に「ろうくみ」と読む人はほとんどいません。

組合の階層――企業別から全国組織まで

日本の労働組合は大きく3つの階層に分かれます。

- 企業別組合:トヨタ労組など、企業単位の組合

- 産業別組合:自動車総連や電力総連など業界ごとの連合体

- ナショナルセンター:全国規模で産業横断的に組織をまとめる団体

現在のナショナルセンターの最大手が「日本労働組合総連合会(連合)」で、約700万人の組合員を擁します。

連合の存在感

連合は政治にも関与し、各政党に政策提言や選挙支援を行います。

国民民主党の玉木雄一郎代表も「連合の支援は政策実現の大きな力になる」と公言しており、立憲民主党を含め両党ともに、労組とのつながりは重要な政治基盤となっています。

戦後日本政治の二極構造――自民党と社会党・民社党

現代の政党関係を理解するには、戦後から続く「与党 vs 野党」の対立構造を知ることが大切です。1955年に自由民主党(自民党)が成立してからの日本政治は、長らく二極化の時代が続きました。

戦後の日本政治は、しばしば「資本家(企業・経済界)」と「労働者(労組)」の利害対立を政治に持ち込んだ構図で語られます。

自民党は経済界・業界団体・農協などの支持を基盤に、経済成長を最優先する政策を推進しました。一方、社会党や民社党は労働組合を背景に、労働者の権利保護や社会保障の充実を訴えました。

この「資本 vs 労働」という軸が、長らく日本の政党政治の基本構造を形づくったのです。

自民党と経済界・業界団体

自民党は結党当初から経済界や業界団体の支援を背景に成長しました。

農協や建設業界など、地域や業種ごとの票田を固め、公共事業や補助金で支持基盤を築きました。

これが「利益誘導型政治」と呼ばれる日本型政治の特徴です。

自民党の歴史については、有名な伊藤博文から続く血脈として、以下の記事で詳しくまとめています。興味のある方は、是非あわせてご覧ください。

総評と社会党――労働者の声を代弁

対する野党勢力の柱となったのが日本社会党です。

後ろ盾となった「総評(日本労働組合総評議会)」は、左派的な思想を持ち、戦後の労働争議や社会運動をリードしました。高度経済成長期には労働組合が社会の大きな勢力となり、政党の政策決定にも強く影響を与えました。

補足:変化する「左派」の意味

戦後政治の文脈で使われる「左派:さは」は、社会主義や共産主義的な思想を背景に、資本主義体制を批判し社会改革を進める勢力を指しました。

社会党も「左派社会党」と「右派社会党」に分かれていた時代があり、左派は急進的な政策を掲げたことが特徴です。

現代でいう「左派」や「リベラル」は、多様性や人権尊重を重視するニュアンスが強く、当時とは意味合いがやや異なります。

同盟と民社党――企業寄り労組の存在

一方で、総評の急進的路線に反発した穏健派の労組は「同盟」を結成し、中道右派政党の民社党を支援。

同じ労働運動の中でも政治スタンスは分かれていたのです。

連合の誕生と民主党への流れ

1980年代末には労働組合の大再編が行われ、今につながる構造ができあがります。

労働運動の統合――連合の誕生

1989年、総評・同盟・中立労組などを統合し、「日本労働組合総連合会(連合)」が発足。

労働組合は左右対立を乗り越え、より現実的な政策を掲げるようになりました。

連合はその後、日本最大の労働組織として野党支援の中心的存在となります。

民主党の登場と政権交代

1996年には複数の野党勢力が結集し民主党を結成。

この当時は政治だけでなく、社会全体が大きな転機を迎えていた時代です。

💡 関連記事:Windows95発売時期の日本 – 1995年の政変・災害・テロ

連合を基盤に2009年には歴史的な政権交代を果たし、鳩山由紀夫氏・菅直人氏を経て、現立憲民主党の党首である野田佳彦氏も首相を務めました。

労組とのパイプは、この民主党政権の大きな支えでした。

立憲民主党・国民民主党への分裂

民主党政権は短命に終わり、党は2016年に民進党へと名称変更した後、2017年の衆院選を前に分裂。希望の党への合流を選んだ議員と、リベラル系が立ち上げた立憲民主党に別れ、さらに2018年には国民民主党も誕生しました。

その後の再編を経て、現在は立憲民主党と国民民主党という二つの勢力が続いています。

それでも両党は連合の支援を受け続け、今も労組が主要な基盤である構図は変わっていません。

労組と政治の関係はどう変わった?

戦後の政治構造を支えた労組の影響力は、現在では大きく変化しています。

労組組織率の低下

かつて労働組合の組織率は30%を超えていましたが、今では約16%にまで減少。

非正規雇用や中小企業労働者の増加により、組織化の難しさが増しています。

労組の票は依然重要ですが、絶対的な力ではなくなっています。

かつて連合の組合員数は1000万人近くに達した時期もありましたが、現在は約700万人台にまで減少しています。組織率の低下は数字の上でもはっきりと表れており、労働組合の影響力が相対的に小さくなってきたことがわかります。

ネット世論・若年層の台頭

一方、SNSを活用した情報発信で政治に関心を持つ若年層が増えています。

2024年の東京都知事選では、組織票なしの候補がSNS戦略で高得票を得た例もあり、「ネットの声」が政治に影響を与える時代が到来しています。

経済界・業界団体の組織票

とはいえ、自民党が持つ企業・業界団体票は依然強力です。

そのため、野党が労組の支援を重視するのは「力の均衡」を保つ現実的な選択でもあります。

今後の展望――政党と組織票のバランス

ここまでの歴史を踏まえ、日本の政治構造をどう見ていくべきでしょうか。

政権交代とチェック機能

長期政権は癒着や利益誘導を招きやすいことは歴史が示しています。

政権交代は政治の緊張感を保ち、民主主義の健全性を守る重要な仕組みです。

労組は今も必要か?

労働組合の影響力は減ったとはいえ、賃上げや労働環境改善など生活に直結した分野で役割を果たし続けています。

労組の存在意義は「過去の遺産」ではなく、今も社会を支える重要な一部です。

有権者一人ひとりの役割

SNSで情報が氾濫する時代だからこそ、冷静な判断と一票の力が重要です。

組織票やネット世論に頼らず、個々の視点で政治を考える姿勢が求められています。

労働組合と政党のつながりを理解するためのポイント整理

- 立憲民主党・国民民主党と労組のつながりは、戦後政治史に根ざした構造。

- 自民党は経済界・業界団体を基盤に、野党は労組を後ろ盾にして勢力を築いてきた。

- 労組組織率は低下したが、政治と社会のバランスを取る存在として今も重要。

- ネット世論や若者の政治参加が加わり、日本の政治構造は新しい局面に向かっています。

以下の記事では最近(2025年)話題となった「国旗損壊」について、法令がないことや、その経緯について紹介しています。現代の政治に興味のある方は、是非ご覧下さい。