ペリー来航や明治維新は、私たちにとって教科書の中の出来事です。

しかし、これらの時代を実際に体験し、昭和の世まで活躍した人々が確かに存在しました。

彼らは幕末の混乱を少年として目にし、近代国家の礎を築き、昭和の日本を見届けました。

この記事では、そんな「江戸から昭和を生きた5人の偉人」を紹介します。

渋沢栄一(1840–1931)

「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一は、天保11年(1840年)、武蔵国(現在の埼玉県深谷市)の農家に生まれました。

ペリーが浦賀に来航した嘉永6年(1853年)には13歳。幕末の政治的動乱を肌で感じながら成長し、明治維新の頃には29歳で一橋慶喜(のちの徳川慶喜)に仕えました。

その後、大蔵省で財政の近代化に尽力し、退官後は実業界に身を投じます。第一国立銀行や東京証券取引所など、多くの企業・団体の創設に関わり、日本経済の基礎を築きました。社会事業や教育支援にも力を注ぎ、道徳と経済の両立を説いた人物としても知られます。

第一国立銀行は、名前に「国立」とありますが、政府が直接経営する銀行ではなく、民間資本の銀行です。現在のみずほ銀行の前身にあたり、当時は紙幣の発行権も持っていました。

その後、国立銀行制度をやめて紙幣発行を一本化するために日本銀行が誕生します。渋沢栄一の功績は、政府主導ではなく民間主導の近代金融システムを築いたことにあるといえます。

渋沢は90歳まで生き、昭和6年(1931年)に亡くなりました。現在の一万円札の顔としても広く知られ、幕末から現代までその名が語り継がれています。

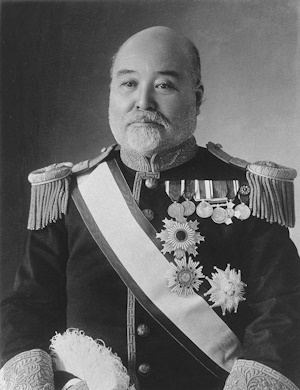

東郷平八郎(1848–1934)

東郷平八郎は嘉永元年(1848年)、薩摩藩の下級武士の家に生まれました。ペリー来航は5歳のときの出来事。少年期には薩英戦争を経験し、20歳で明治維新を迎えています。

東郷は薩英戦争には従軍していますが、その後の第二次長州征討には従軍記録がなく、戊辰戦争には従軍していて、これが実質的に東郷の軍歴スタートとなります。幕末後半の動乱を、二つのクーデターを中心にまとめた以下の記事も、是非ご覧ください。

💡 関連記事:幕末に起きた二つのクーデター – 日本の「作り替え」の歴史

海軍に入った東郷は英国留学を経て近代戦術を学び、日露戦争で連合艦隊司令長官として日本海海戦を指揮。世界を驚かせる勝利を収め、「東洋のネルソン」と呼ばれる国際的英雄となりました。

「東洋のネルソン」という呼び名は、19世紀イギリス海軍の英雄ホレーショ・ネルソン提督になぞらえたものです。ネルソンはナポレオン戦争期にヨーロッパの制海権を握った人物で、日本海海戦でバルチック艦隊を撃破した東郷平八郎の偉業は、そのネルソンに匹敵すると海外で絶賛されました。

昭和9年(1934年)に86歳で没。今でも「東郷ビール」など、その名を冠した商品や記念碑が多く残り、日本近代史を象徴する軍人として知られています。

西園寺公望(1849–1940)

嘉永2年(1849年)、京都の公家の家に生まれた西園寺公望(さいおんじ きんもち)は、ペリー来航時わずか4歳。19歳で明治維新を迎え、フランスに留学して近代立憲政治を学びました。

帰国後は政界に進み、第12代・第14代内閣総理大臣を務め、日本の政党政治の基盤を整えました。

西園寺は伊藤博文の後を継ぐ政治の系譜の中心人物であり、その後の原敬や高橋是清に繋がる政友会総裁・総理大臣の系譜を築いた存在です。

| 代 | 氏名 | 在任期間 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 初代 | 伊藤博文 | 1900年(明治33年) ~1903年(明治36年) | 立憲政友会創立者、初代総理大臣。 政党勢力をまとめるため結成 |

| 2代 | 西園寺公望 | 1903年(明治36年) ~1904年(明治37年) 1906年(明治39年) ~1913年(大正2年) | 2度総裁を務める。 立憲政治を軌道に乗せた |

| 3代 | 原敬 | 1914年(大正3年) ~1921年(大正10年) | 平民宰相。初の本格的政党内閣を実現。 1921年に暗殺 |

| 4代 | 高橋是清 | 1921年(大正10年) ~1925年(大正14年) | 金融政策に精通した政治家。 のち二・二六事件で暗殺 |

原敬暗殺事件については、当時と現代を比較しながら以下の記事にまとめていますので、興味のある方は是非ご覧ください。

💡 関連記事:首相暗殺の教訓-原敬事件から見る現代日本

西園寺公望は、昭和に入っても「最後の元老」として国家の方針決定に影響を与え、昭和15年(1940年)に90歳で亡くなりました。今回紹介する5名の中で最も長寿であり、少年期にはペリー来航を目にし、晩年には日中戦争(1937年)勃発までを見届けています。

幕末から昭和までを生きた彼の歩みは、日本の政治史を一本の線で繋ぐ象徴ともいえます。

高橋是清(1854–1936)

嘉永7年(1854年)、江戸で生まれた高橋是清(たかはし これきよ)は、ペリー来航の翌年に誕生しました。明治維新の時には14歳で、早くから英語や国際金融の知識を身につけ、日銀副総裁や大蔵大臣として活躍します。

日露戦争では海外で国債を発行して戦費を調達し、その後は大蔵大臣や日本銀行総裁を歴任。第20代内閣総理大臣として政権を率いた経験もあります。昭和恐慌の際には積極財政で景気回復を図り、「ダルマ宰相」の愛称でも親しまれました。昭和11年(1936年)の二・二六事件で暗殺されるまで、日本経済を支え続けた立役者です。

高橋是清は偉ぶらない性格で、身長が低く丸い体形から「ダルマ宰相」と呼ばれても気にせず笑顔で受け入れていたそうです。

世界恐慌後の混乱期には「日本経済を世界で最も早く立ち直らせた」と評される実務的な手腕を発揮し、多くの国民から信頼を集めました。その高橋が暗殺事件で命を落としたとき、多くの人々が深い悲しみを抱いたといわれます。

その波乱に満ちた人生は、日本が近代国家として世界に挑む激動の歴史を象徴しています。

犬養毅(1855–1932)

安政2年(1855年)、岡山で生まれた犬養毅は、ペリー来航からわずか2年後の生まれ。明治維新の時は13歳で、新聞記者を経て政界に進出しました。

第29代内閣総理大臣となり政党政治を推進しましたが、昭和7年(1932年)の五・一五事件で暗殺されます。「話せばわかる」という言葉を残し、戦前民主主義の象徴的な人物として知られています。

「話せばわかる」という言葉は、犬養毅が五・一五事件で暗殺される直前に放った言葉として有名ですが、実際には記録や証言に確証はありません。犬養は1931年の満州事変後、中国との和平を模索し続けた政治家であり、この言葉はそうした彼の外交姿勢を象徴するフレーズとして後世に定着したと考えられます。

犬養毅は「五・一五事件で暗殺された最後の政党首相」という印象が強いですが、実務家としても多くの功績を残しています。

逓信(ていしん)大臣時代には郵便・通信制度の整備や郵便貯金制度の拡充に尽力し、台湾総督としてもインフラ開発を推進しました。首相時代には昭和恐慌対策のために金解禁を停止し、積極財政路線の基盤を整えるなど、経済政策にも影響を与えています。

江戸の世に生まれ、昭和初期の激動の政治を体現した犬養の人生は、日本の近代史のもうひとつの側面を物語ります。

収益が必要だった逓信省が始めた戦略のひとつに「年賀状」があります。その他、「長いと思われているけど実は短い日本の風習」についてまとめた以下の記事も是非ご覧ください。

💡 関連記事:100年ちょっとの「伝統」!?ビジネスが生んだ日本の習慣3選

また、台湾の歴史に興味がある方は、以下の記事もオススメです。現代の日本国内でも話題になることが多い「移民」を中心に、台湾の歴史を紐解いて紹介しています。

💡 関連記事:台湾に中国人が多い理由 ― 歴史から見る移民政策と現代への教訓

江戸から昭和までを生きた偉人5人を振り返って

江戸から昭和へ――わずか百年余りの間に、日本は急速に近代化し、世界の大国のひとつとなりました。

今回紹介した5人はいずれも、幕末の混乱を目にし、近代国家の礎を築き、昭和の歴史を生きた長寿の人物たちです。彼らの人生をたどることで、教科書の中の出来事が「それほど遠くない歴史」であることを感じられるのではないでしょうか。

📊 まとめ表

| 名前 | 生年 | 没年 | 享年 | 主な功績 |

|---|---|---|---|---|

| 渋沢栄一 | 1840 | 1931 | 90歳 | 実業界の基礎構築、新一万円札肖像 |

| 東郷平八郎 | 1848 | 1934 | 86歳 | 日露戦争の英雄、「東郷ビール」などで親しまれる |

| 西園寺公望 | 1849 | 1940 | 90歳 | 第12・14代総理、最後の元老 |

| 高橋是清 | 1854 | 1936 | 81歳 | 第20代総理、財政政策の立役者、「ダルマ宰相」 |

| 犬養毅 | 1855 | 1932 | 76歳 | 第29代総理、「話せばわかる」で知られる |

📌 参考年表

- 1853年(嘉永6年):ペリー来航

- 1868年(明治元年):明治維新(王政復古・明治政府成立)

- 1912年(大正元年):大正時代はじまる(明治天皇崩御)

- 1926年(昭和元年):昭和時代はじまる(大正天皇崩御)

- 1937年(昭和12年):日中戦争勃発(盧溝橋事件)

※記事内の肖像写真はすべてWikimedia Commons (Public Domain)より引用